今回は、HyperLootというCC0 NFTプロジェクトが発表した「HyperLoot Card」というプロダクトについて、紹介・解説していきたいと思います。

さて、筆者は兼ねてより「ボトムアップアプローチによってNFTブランドを構築するためには、ちょうど良い自由度の設計が求められる」と主張してきました。

ボトムアップNFTブランドをつくるためには、コンポーザビリティを高めることはもちろん大切ですが、ちょうど良い塩梅の自由度でリリースすることも重要ですよね。

— でりおてんちょー|derio (@yutakandori) March 2, 2022

「トランプ」は本当に良い例だと思います。

数字や絵柄だけだと自由度が高すぎるし、逆にルールを決めすぎてしまうと自由度が低すぎる。

この設計は、拡張性と自由度の高さからCC0ライセンスとの相性が良さそうであると感じていましたが、この度HyperLootというCC0 NFTプロジェクトがそれを実現しようと試みており、非常に面白そうだったのでピックアップしようと考えました。

Launching HyperLoot Card.

— HyperLoot (Minting) (@hyperloot_) May 10, 2022

A decentralized approach to building a card game and board game 🃏🌏https://t.co/QkmJ5qXYRT pic.twitter.com/YIhoZSeMvZ

ということで今回は「HyperLoot Card」について取り上げていき、その概要や趣旨などを紐解いていくことで、その実態を理解していただくことを目的とします。

でははじめに、この記事の構成について説明します。

まずは、そもそも「ゲーム」とは何なのかについて、HyperLoot Cardのwebサイトの文章を元に解説いたします。

続いて、「HyperLoot Card」の概要を中心に、誕生経緯やコンテストの情報などについて解説いたします。

最後に、HyperLoot Cardに対して筆者が期待する点や、ボトムアップアプローチにより創出されていくプロダクトの発展可能性などについて、私見を交えて考察してまいります。

本記事が、HyperLoot Cardの概要や注目ポイント、ボトムアップアプローチによるブランド創出などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的または投資上のアドバイスとして解釈されることを意図したものではなく、また解釈されるべきではありません。ゆえに、特定のFT/NFTの購入を推奨するものではございませんので、あくまで勉強の一環としてご活用ください。

イーサリアムnaviの活動をサポートしたい方は、「定期購読プラン」をご利用ください。

「ゲーム」についておさらい

本章では、「ゲーム」とはそもそも何かを理解するために、以下のページを日本語訳してまいります。

ゲームとは

まずは一歩下がって、「ゲームとは一体何なのか」について考えてみる必要があります。

ゲームとは、楽しみや遊びのために(時には賭けのために)実行・使用される、あらゆる活動のことです。

すべてのゲームは、以下の要素により構成されています。

- ルール

- オブジェクト

- ゴール

- インタラクション

多くのゲームには、『プレイヤーが何を達成しなければならないか』という明確な目標があらかじめ設定されています。

これに対して昨今構築されているメタバースでは、『ユーザーが何を達成しなければならないか』という明確な目標を持ち合わせておらず、ただ友人と遊んだり、自分の土地に建物を建てたりすることができます。

分散型・タイムレス・拡張性のあるゲーム

ゲームに限って言えば、「分散型のゲーム」というのは拡張が容易です。

その結果としてゲームの拡張方法が無数に存在し、時代に左右されないゲームであり続けることが多いですが、まさにトランプの「ポーカー」「ラミー」は、その好例とも言えるでしょう。

トランプ

トランプが発明されたのは紀元9世紀(1000年前)にまで遡ります。

昔のトランプは現在のような形ではなく、長い年月をかけて変化してきたのですが、トランプというコンセプト自体は現在まで残っています。

つまり、トランプ自体はプリミティブなものであり、拡張の余地があるように設計されているのです。

また、ポーカーが発明されたのは19世紀、つまりトランプが発明されてから10世紀後のことです。

ブラックジャックは1700年頃に発明され、ラミーは1900年頃に発明されました。

人々はトランプをゲームオブジェクトとして扱い、トランプを用いてどのように遊ぶかや、新しいルールを考え出してきました。

当然ながら各ゲームのルールは、他のゲームとの関連や意味を持つ必要はありません。

チェスとチェッカー

もう一つの例として、チェスとチェッカーが挙げられます。

チェスは8世紀に発明され、チェッカーは紀元前3000年から存在します。

チェスのルールは、これらの時代を通して進化してきました。

さらに、ある人々はチェスの上に、同じチェスのゲームオブジェクトを使って新しいルールを作り、さまざまなバリエーションのチェスを作り出しました。

同様に、チェッカーにもさまざまなバリエーションが考案されてきました。

囲碁

囲碁は紀元前2356年に中国で誕生し、今日でも有名なゲームです。

そして、今日に至るまでの時代を通して、多くの人が囲碁の上にさまざまなゲームを作り、新たな囲碁のバリエーションを生み出してきました。

これらの例を通して明らかなことは、ルールやゲームそのものは変更 / 適応されたり、新たに考案されたりすることがありますが、ゲームオブジェクト自体は変わらず存続し続けるということです。

ポーカーの人気がなくなっても、人々はブラックジャックをプレイし続けるでしょう。

チェスやチェッカー、トランプなどのゲームをなぜ「分散型」と呼ぶのですか?

これは単純に、単一のエンティティがゲームの「ルール」「目標」などをコントロール / 定義していないからです。

チェスの駒やトランプを手に取り、異なるルールの新しいゲームを発明することは誰にでも可能です。

そして、新しく作られたゲームは、ポーカーやブラックジャックよりも有名になる可能性を帯びています。

チェスの駒やトランプの上に作られていくゲームは、もはや一人のクリエーターに縛られることはないのです。

分散型の、時代を超えて拡張可能なゲームを作るには、まずルールではなく「ゲームオブジェクト」に注目する必要があります。

ゲームのルールは変わったり拡張したりしても、ゲームオブジェクト自体は生き残るはずだからです。

分散型で拡張可能なゲームとそうでないゲームの違い

①ライセンス

第一に、当然ですがライセンスです。

トランプ、チェス、チェッカー、囲碁などは、数千年前に発明されたものなので、CC0(パブリックドメイン)です。

これによって、子供も企業も含めて誰もがそれらを活用し、その上に何かを構築することができるのです。

個人・企業が著作権や法律を気にする必要がなくなれば、クリエイティビティは最大化されるでしょう。

そもそも、自分が保有していない・あるいは権利を付与されていないゲームオブジェクトやIPの上に、何かを構築することはできません。

Angry Birds・Pokémon・Call of Duty・Warcraftのようなゲームの上にゲームを作ることは、単純にそのIPを保有していない故にできないのです。

これらのゲームの上に作品を制作するためにIPやライセンスを取得しようとすると、そのコストは膨大なものになってしまうため、例えば10歳の子供がそのようなゲームの上に何かを作ることはできないでしょう。

②ゲームオブジェクト

第二に、ゲームオブジェクトです。

分散型・拡張型のゲームを見てみると、これらのゲームのゲームオブジェクトは、すべてプリミティブで拡張可能な設計になっていることがわかります。

つまり、ゲームのルールがゲームオブジェクト自体に結びついたり、埋め込まれていたりすることはありません。

もっとわかりやすく言うと以下です。

- チェス

=> ナイトの動き方を示すルールは、ナイトの駒自体に埋め込まれたり指定されたりしていません。 - トランプ

=> ポーカーのフルハウスのルールは、トランプ自体には書かれていません。 - 囲碁

=> 白黒の石をどう置くかというルールは、石そのものには書かれていません。

お気づきの方もいらっしゃると思いますが、これらのゲームコンポーネントにはすべて、共通点が1つあります。

それは、各ゲームオブジェクトの区別です。

- チェス

=> キング、ルーク、ビショップ、クイーン、ナイトと、各駒に6つの区別があります。 - トランプ

=> 数値(A、2-10、J、Q、K)、色(赤、黒)、組(スペード、ハート、ダイヤ、クローバー)など多くの区別があります。 - 囲碁

=> それぞれの駒には、黒と白の2つの区別があります。

さて、もう少し深く見ていくと、ゲーム対象が区別されればされるほど、ゲームの幅が広がっていくことがわかります。

白黒の石を使った囲碁の上に作られたゲームの数と、トランプの上に作られたゲームの数を比べてみると、トランプの上に作られたゲームの数の方が多いことがわかります。

つまり、ゲーム対象の区別が多ければ多いほどその上に構築できるゲームの種類も多くなるというのが、私たちの理論です。

最後に、『遊戯王』や『ハースストーン』などのカードゲームについて見てみましょう。

このゲームオブジェクトはカードであり、全てのカードに対してルールが埋め込まれています。

つまり、遊戯王やハースストーンがライセンスを開放し、誰でもカードの上に何でも作れるようになると、遊戯王やハースストーンの上に作れるものの種類は限られてしまいます。

各カードがどのように使われるべきかというルールは、すでにゲームクリエイターという一人の存在によって決められているのです。

例えば、ドラゴンのカードは攻撃力が10で、ネコのカードは攻撃力が4です。

あらかじめ決められたルールは創造性を高めるための制限となってしまい、これらのタイプのゲームが分散化されない・拡張が容易でない理由です。

一方、トランプやチェス、チェッカーは、ゲームオブジェクト自体にルールが埋め込まれていません。

HyperLoot Cardとは

背景・経緯

20022年3月29日に、Lootの製作者であるDom Hofmann氏が『分散型ゲームとはどのようなものか』についての考えをツイートしました。

frequently when i think about “decentralized games” i think about checkers, chess, backgammon, go, poker, mahjong

— dom (@dhof) March 29, 2022

games that live on forever but are easily extended (regional/house rules etc)

where the objects themselves can be remade in infinite beautiful ways but still fit

上ツイートに記載の通り、Dom氏は「私が分散型ゲームについて考えるとき、チェッカー・チェス・囲碁・ポーカーなど、永遠に生き続けるがルールによって簡単に拡張でき、ゲームオブジェクト自体を無限に美しく作り変えることができるゲームを思い浮かべます。」と述べています。

概要

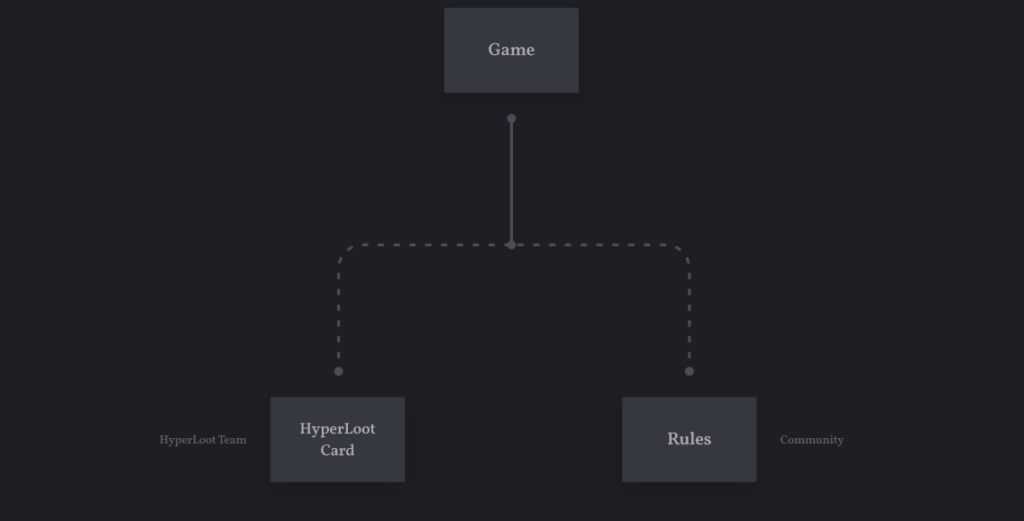

HyperLoot Cardは、「カードゲームとボードゲームを構築するための分散型アプローチ」であることを謳った、フィジカルアイテムのプロダクトです。

本プロダクトは、トランプやチェスの駒のように「カードそのものがプリミティブなレベルになるまでシンプル化すること」を試みた末に生まれたプロダクトとなっています。

よって、以下の部分はコミュニティが担うことになる想定となっており、運営はゲームオブジェクトであるHyperLoot Cardを提供するだけであると主張しています。

- 各カードがどのように使われるか

- 各カードの強さや弱さなどのパラメータ

- 各カードのルール

このカードを使ったカードゲーム・ボードゲーム・ブラウザゲーム・モバイルゲームなど、さまざまなコンテンツがコミュニティと一緒に作られていくことが期待されます。

また、近いうちにフィジカルなHyperLoot Cardが、運営チームからリリースされる予定となっています。

フィジカルなHyperLoot Cardの第一弾は、HyperLootのNFTホルダーやサポーターにプレゼントされるそうです。

第一弾HyperLoot Cardのプレゼントの内訳は、以下の通りです。

- HyperLootを最も多く獲得したホルダー上位10名

- 上位11位から100位までのホルダーに15パックを抽選でプレゼント

- その他のホルダーに50パックを抽選でプレゼント

- カードコンテスト入賞者に6パック

- チーム用に4パック

- 15パックは、プレゼントイベントや、ご協力いただいた方々への贈り物に使用されます

また、スナップショットと当選者の抽選はカードゲームデザインコンテスト(※後述)の終盤に行われる予定で、正確な日時はコンテスト開催の24時間前にDiscordとTwitterでお知らせされる予定です。

開催予定コンテスト情報

執筆時点(2022年5月13日)では、以下2つの賞金付きコンテストが開催される予定となっていますので、順にご紹介いたします。

- カードゲーム/ボードゲームのデザインコンテスト

- カードバック(裏面)アートコンテスト

① カードゲーム/ボードゲームのデザインコンテスト

先述の通り、カードのデザインは既に提供されていますが、そこにはルールが必要です。

そこで、HyperLoot Cardを使ったゲームデザインを参加者から募る趣旨のコンテストが、近々開催されます。

サイコロを使ったボードゲーム・記憶ゲームのようなカードゲームなど、ルールが簡単なものから複雑なものまで何でもありで、ルール設計の制限はないそうです。

報酬は以下の通りです。

- 1位:3ETH + HyperLoot NFT 1個 + HyperLoot Card商品 1パック

- 2位:1.5 ETH + HyperLoot NFT 1個 + HyperLoot Card商品 1パック

- 3位:0.75 ETH + HyperLoot NFT 1個 + HyperLoot Card商品 1パック

- 4位:HyperLoot NFT 1個 + HyperLoot Card商品 1パック

- 5位:HyperLoot NFT 1個 + HyperLoot Card商品 1パック

コンテストの流れは以下の通りです。

- ・誰でも(ホルダーもそうでない人も)このカードを使って遊べるゲームのデザインを応募することが可能

・ゲームデザインは、テキストでも動画でも良し

・オンラインゲーム、オフラインゲーム、フィジカルゲームのいずれでも構わない - 他の人とチームを組んでも良し、ソロでやっても良し

- 締め切りまでに、ゲームデザインをHyperLootのDiscordに投稿

- 締め切り後、HyperLootチームが優秀作品5点が選出される

- 選ばれた5つのゲームデザインは、HyperLootのホルダーによって投票が行われる予定(1 HyperLoot = 1票)

- 最も多くの票を獲得した作品が、コンテストの勝者となる

② カードバック(裏面)アートコンテスト

ゲームデザインが苦手という方は、同時開催される「HyperLoot Cardの裏面デザインコンテスト」もチェックしてみてください。

こちらは、NFTホルダー/非ホルダーを問わず、HyperLoot Cardの裏面デザインに協力してくれるアーティストを募集する趣旨のコンテストです。

\ HyperLoot Cardバックのテンプレート /

絵の種類は問わないそうですが、アートファイルサイズは『2.5インチ×3.5インチ』という指定がなされています。

報酬は以下の通りです。

- 1位:0.5 ETH + HyperLoot NFT 1個 + HyperLoot Card商品 1パック

- 2位:0.25 ETH + HyperLoot NFT 1個 + HyperLoot Card商品 1パック

- 3位:0.1 ETH + HyperLoot NFT 1個 + HyperLoot Card商品 1パック

コンテストの流れは以下の通りです。

- HyperLoot Cardバックのアートは、誰でも(ホルダーもそうでない人も)応募可能

- ハッシュタグ「#hyperlootcard」をつけて、「@hyperloot_」をタグ付けして、Twitterで作成したデザインをツイート

- 締め切りまでにTwitterのリンクを、HyperLootのDiscordで送信

- 締め切り後、HyperLootチームが優秀作品3点が選出される

- 選ばれた3つのアートは、HyperLootのホルダーによって投票が行われる予定(1 HyperLoot = 1票)

- 最も多くの票を獲得した作品が、コンテストの勝者となる

FAQ

筆者の考察・論考

HyperLoot Cardでは、運営が提供するものはあくまで「カードという素材だけ」であり、ルールを含め他の部分はコミュニティドリブンで構築するなど、コミュニティと運営が一緒になって構築していくスタイルを試みています。

このムーブメントは、Lootが提唱した『NFT×ボトムアップアプローチ」のそれと正に同じものであり、トップダウンを『デザイナー』のアプローチであるとするならば、ボトムアップとは『ガーデニング』のアプローチと表現できます。

この続き: 2,323文字 / 画像4枚

まとめ

今回は、HyperLootというCC0 NFTプロジェクトが発表した「HyperLoot Card」というプロダクトについて紹介・解説しました。

本記事が、HyperLoot Cardの概要や注目ポイント、ボトムアップアプローチによるブランド創出などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立ったのであれば幸いです。

また励みになりますので、参考になったという方はぜひTwitterでのシェア・コメントなどしていただけると嬉しいです。

🆕記事をアップしました🆕

— イーサリアムnavi (@ethereumnavi) May 14, 2022

今回は、「HyperLoot Card」というプロダクトの概要を中心に、

🃏そもそも「ゲーム」とは何なのか

🃏ボトムアップNFTプロダクトの発展可能性

などについて解説しました✍️

Loot周りの派生プロジェクト事例なども含めて、ぜひご参考くださいませ!https://t.co/0sojlWLVg6

今後の動向を見守りつつ、さらなる発展に期待したいと思います。

イーサリアムnaviを運営するSTILL合同会社では、web3/crypto関連の記事執筆業務やリサーチ代行、その他(ご依頼・ご提案・ご相談など)に関するお問い合わせを受け付けております。

まずはお気軽に、こちらからご連絡ください。

- 法人プランLP:https://ethereumnavi.com/lp/corporate/

- Twitter:@STILL_Corp

- メールアドレス:info@still-llc.com