どうも、でりおてんちょーです。

今日のDaily Stockは、NFTクリエイター・事業者とNFTコレクターの間にあるインセンティブのズレについての話です。

今日のDaily Stockは、NFTクリエイター・事業者とNFTコレクターの間にあるインセンティブのズレについての話です!

— でりおてんちょー|derio (@yutakandori) June 13, 2024

従来のNFTの取引の場が「マーケットプレイス」であったとすれば、Zoraエコシステムは「コミュニティ」と呼べるのかもしれない。https://t.co/LdR7UIDNIM pic.twitter.com/P4CoxmcyZ7

この続き: 2,152文字 / 画像5枚

人間は希望を持たないと生きていけない存在だ。歴史を振り返れば、希望が人々を動かし、大きな変革をもたらしてきたことが分かる。革命や社会運動、科学の進歩など、多くの変革は希望によって推進されてきた。2021年頃のNFTプロジェクトブームでも、多くのホルダーが希望を胸にNFTのミントやホールドを行っていた。

しかし、あれから3年の月日が経ち、NFTの可能性と限界が次第に明らかになり、希望を抱いてNFTを保有する人々は減少している。今のNFTプロジェクトには、一体何が欠けているのだろうか。

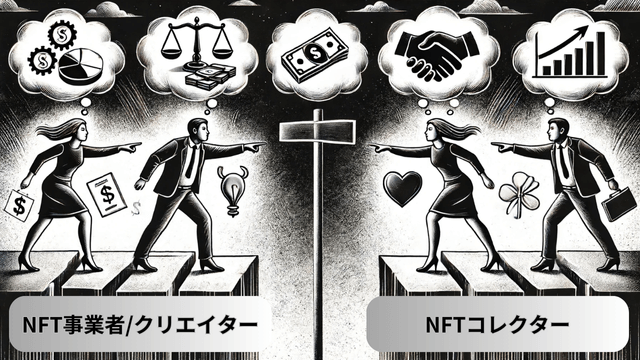

最近の多くのNFTプロジェクトを観察すると、NFTプロジェクト側には「オンチェーン化のインセンティブ」があるが、コレクター側にはそのインセンティブが希薄になっているように感じられる。

NFTプロジェクトには、NFTクリエイターやNFT事業を展開する企業が含まれる。彼らは、NFTを作成しオンチェーンに載せることで、次のようなメリットを享受できる。まず、二次販売のロイヤリティを得ることができる。また、国境を越えた市場にアクセスできることや、他のブロックチェーンアプリケーションやサービスと簡単に統合できる点も魅力である。

一方で、コレクターにとっての「オンチェーン化のインセンティブ」はあまり考慮されていないように思う。例えば、保有権の証明やアセットを自分で管理できることなどが一般的に挙げられるが、それを真に望んでいる人がどれほどいるのか、個人的には疑問である。コレクターがNFTを保有することに対して、どのような価値を見出しているのか、さらに深く考えるタイミングが来ているのかもしれない。

例えば、分かりやすいメリットとして「ゲームプロジェクトAのNFTを保有していると、他のゲームでもそのNFTが利用できる」といったものが考えられるが、ビジネス的観点からそのようなブロックチェーンゲームはほとんど存在しないのが現状である。

2021年と比べると、特定のゲームプロジェクトのラグプルや仕様変更など、ユーザーにとっては従来のソーシャルゲームと変わらない問題が浮き彫りになってきた側面もあるだろう。

また、かつては「トークン価格の上昇」という分かりやすい投機的な需要があったが、その波も静まり、現在ではその関心はNFTからミームコインへと移行しているように見える。

結局、多くのNFTプロジェクトでは、コレクター側に明確なオンチェーン化のメリットを提供できないまま、「クリエイター・事業者」と「コレクター」の間にインセンティブのズレが生じているのが、最近の業界全体の実態ではないだろうか。このズレが、NFT市場の発展を妨げる一因となっていると個人的には考えている。

今日、Ethereum NFTのトレーダー数が2021年6月以来初めて4000人を下回ったというニュース記事が出ていた。

そして、再びアクティブに動き出すためには、新しいトレンドのコレクションか、インセンティブを伴う新しいマーケットプレイスが必要だろうと述べられている。

新しいトレンドのコレクションを構築できれば話は早いが、事はそう単純ではない。いつの時代も発明というものは、意図的に思いつくものではなく、ふとした瞬間や偶然の積み重ねによって生まれるものである。天才的な閃きがあるかもしれないが、多くの場合、それは長い試行錯誤と地道な努力の結果として現れるものなのだ。

それであれば、「NFTクリエイター・事業者とNFTコレクターの間にあるインセンティブのズレ」を解消するためには、金銭的インセンティブだけに頼るのではなく、ユーザーの自主性や上達欲、目的意識を刺激するようなモデルを提唱することが、一つの有効な策になるのではないだろうか。

Daily Stock #8の記事で紹介した漂流郵便局のように、内発的インセンティブを刺激してエコシステムをブーストするプロジェクトの模索が、今最も求められていることなのかもしれない。

そして、その方向で一つ正解形を提示しようとしているのが、Zora Networkと$ENJOYではないかと、最近考えている。

$ENJOYはミームコインの類でありながら、Zora NetworkにおけるNFTのミントや、ユーザー同士の交流活動をブーストする触媒的機能を持ち合わせている。

要するに、経済的なインセンティブだけに頼り切ったモデルではなく、内発的インセンティブ(人と人の繋がりなど)をベースに駆動しているのだ。

従来のNFTの取引の場が「マーケットプレイス」であったとすれば、Zoraエコシステムは「コミュニティ」と呼べるのかもしれない。マーケットプレイスはすべてが取引の場というニュアンスだが、コミュニティはそうではない。

こうした考えについて、今週のイーサリアムnaviの記事で掘り下げていきたいと思う。