どうも、でりおてんちょーです。

今日のDaily Stockは、アプリから構築して徐々にプロトコルレイヤーを攻めていく戦略についての話です。

今日のDaily Stockは、アプリから構築して徐々にプロトコルレイヤーを攻めていく戦略についての話です!

— でりおてんちょー|derio (@yutakandori) June 17, 2024

アプリから構築して徐々にインフラレイヤーを攻めていく戦略の成功事例や、Protocolizationの概念などについて書いています。https://t.co/akToeYK7OJ pic.twitter.com/P1ywV1Ngbk

最近切れ味増してんな店長 https://t.co/lM8WA83TMt

— consome↑ (@ZkEther) June 17, 2024

この続き: 2,893文字 / 画像5枚

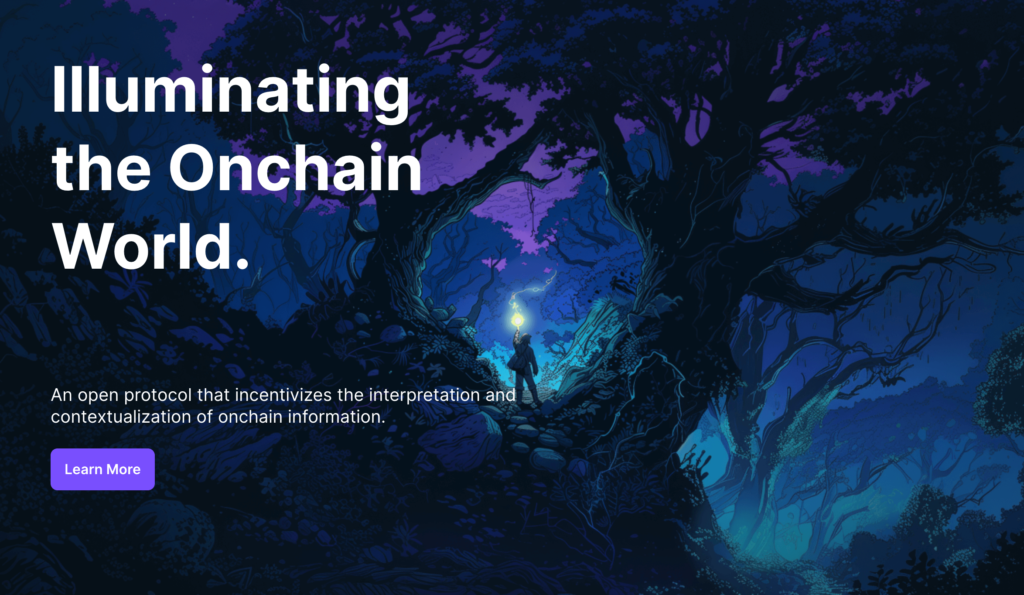

先日、クリプトのポートフォリオ管理サービスとして知られる「Zapper」が、新たにZapper Protocolを発表し、話題となった。

Zapper Protocolは、オンチェーン活動の透明性と理解を促進することを目的としており、オンチェーンデータのインデックス化と解釈を支援することで、ユーザーが複雑な取引やポジションを容易に理解できるようにすることを目指している。

また、解釈レイヤーに貢献する人への報酬やデータアクセスの支払い手段として使用される$ZAPトークンの構想も発表された。これにより、「ポートフォリオ管理サービス」というアプリケーションから、完全に「プロトコルレイヤー」へと進化を遂げた形となっている。

このZapper Protocolについては、オンチェーン活動の可視化を促進するという点で興味深いが、それよりも個人的にはタイトルの通り「アプリから構築して徐々にプロトコルレイヤーを攻めていく戦略」の方が注目すべきだと考えているため、今回はその話をストックしていきたい。

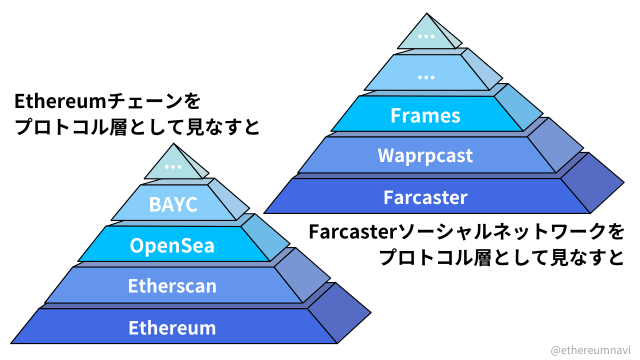

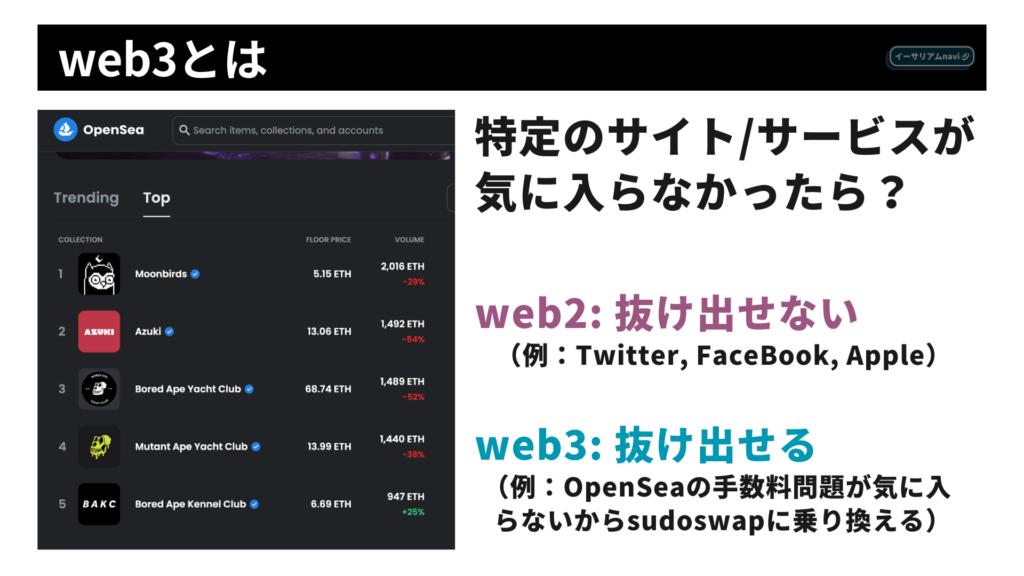

まず前提として、web3にはプロトコルに近いレイヤーがアプリケーションレイヤーよりも多くの価値を吸収するという考え方「Fat Protocols理論」がある。例えば、Farcasterを例に取ると、Farcasterがプロトコルレイヤーに最も近く、その上にWarpcastなどのクライアントアプリやFrameアプリが乗っかるという構図だ。

ザックリ言うと、手数料収入やネットワーク効果などの観点から、web3ではプロトコルレイヤーに近い方が偉いとされている。

そして、プロトコルレイヤーを構築する方法は大きく2つあると考えられる。一つは、上図(EthereumやFarcasterなど)のように、最初からプロトコルに近い部分を構築する方法だ。もう一つは、今回のZapperのように、最初にアプリケーションレイヤーから構築し、徐々にインフラに近いレイヤーに展開していく方法だ。

今回は後者の方法について話しているが、この概念については以前、Simon de la Rouviereさんが以下の記事で「Protocolization(プロトコル化)」と表現していた。そこで、まずはProtocolizationについて説明していきたいと思う。

Protocolizationとは、デジタル環境においてプロトコルの利用を増やし、それに基づいてシステムやサービスを構築することを指す。これにより、特定のプラットフォームや中央集権的な管理から独立し、よりオープンで透明な運営が可能となるのである。

例えば、web2サービスにおける損失経験として、多くのユーザーがデジタルサービスの突然の終了や変更(例: プラットフォームの倒産、APIの変更、リンクの劣化)によってデータや機能を失う経験をしてきた。また、現在のインターネットではGAFSを筆頭に一部の大手企業による支配が強まっており、これがユーザーの自由やプライバシーを侵害するリスクを高めている。

こうした課題を解決するために、分散化とプロトコル化が求められているのが、昨今の大局的な流れであると、個人的には認識している。

プロトコル化の利点として、まず透明性の向上が挙げられる。プロトコルに基づくシステムでは、全ての取引や操作が公開され、誰でも確認できるため、不正や偏向が少なくなる。また、持続可能性も利点の一つである。プロトコルを用いることで、特定のプラットフォームが消滅してもデータやサービスが失われにくくなる。

そして、オープンなエコシステムもプロトコル化の重要な利点である。誰もが参加できるオープンなシステムは、イノベーションを促進し、多様なサービスやアプリケーションの開発を可能にする。

例えば、ZoraはNFTオークションサービスとしてスタートしたが、徐々にネットワーク化され、最終的には最もインフラに近いチェーン構築にまで至った。そしてこのProtocolization(プロトコル化)という工程を通じて、分散化が促進されるのだ。

Protocolization happens by dynamics of Fat Protocol pic.twitter.com/jOVmHuzpRh

— consome↑ (@ZkEther) May 16, 2024

このように、アプリから構築して徐々にプロトコルレイヤーを攻めていく戦略は、web3領域においては分散化を促進することにも繋がるため、ユーザーにとってもメリットが大きいと言えるし、authenticityを増す動きだと言える。

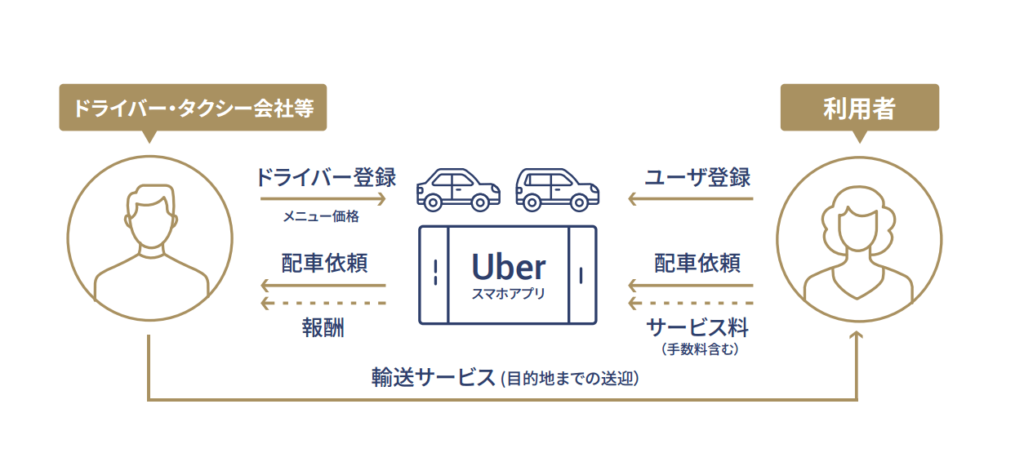

ちなみにweb2スペースにおいても、アプリから構築して徐々にインフラレイヤーを攻めていく戦略というのは、成功したweb2企業においてよく見られるパターンである。

例えば、Uberは初期に「タクシー市場におけるライドシェアリングサービス」としてスタートしたが、そこから食事の配達サービス(Uber Eats)、貨物の配送(Uber Freight)、電動自転車やスクーターのシェアリングサービス、そして自動運転技術の開発など、幅広いインフラ領域に事業を拡大している。

Amazonも、「オンライン書店」としてスタートし、電子書籍・家電・衣類・食品などの多岐にわたる商品を取り扱うようになり、クラウドサービス(Amazon Web Services, AWS)など、インフラ面でも大きな展開を見せている。

またGoogleに関しても、初期は「検索エンジン」としてスタートし、広告事業やクラウドサービス(Google Cloud)・モバイルOS(Android)・自動運転技術(Waymo)など、さまざまなインフラ領域に進出している。

これらのweb2企業における「インフラ」にあたるレイヤーが、web3の場合では「プロトコル」レイヤーに該当するのかもしれない。そして、プロトコルレイヤーに近づくにつれて、構造的に分散化が促進される点も、web3ならではのパラダイムシフトと言えるだろう。

Zoraのように、アプリケーションレイヤーでコアなファンを獲得し、思想や文化を根付かせ、最終的にチェーン展開することができれば、L2がコモディティ化したとしてもオリジナリティを確立することができるだろう。

以上を踏まえて、ZapperがProtocolizationによってどのようなインフラレイヤー・カルチャーを構築し、その上に多様なサービスやアプリケーションの開発を促進していくのか、今後の展開に期待したい。