どうも、でりおてんちょーです。

今日のDaily Stockは、NFTをミントする価格帯の変化と作り手側の心理についての話です。

今日のDaily Stockは、NFTをミントする価格帯の変化と作り手側の心理についての話です!

— でりおてんちょー|derio (@yutakandori) October 9, 2024

低価格でのNFT販売が自身の長期的なブランド価値にどのような影響を与えるかを改めて評価し、低価格のNFTと高価格のNFTを明確に区別する戦略がますます重要になると思っている。https://t.co/pTbhd4UbZe pic.twitter.com/KmfzLaJTwN

今回もおもしろかったです!

— miin l 本体 (@DropMiin) October 9, 2024

高額の落札実績がついたクリエイターは、むしろ中途半端な額のNFTを販売することができないように思えます。

逆に1ドル付近の低価格のオープンエディションは「美術館の絵葉書」のようなもので、1点ものの価値を棄損しないため売りやすいのではないかなぁと感じています

Zoraで価格を自分で設定できない(0.000111ETHを強制)のはおかしい、みたいな意見は見たことあるけど実際はWETHやUSDC払いにすれば自分で設定できる

— 貫く剣 | ➕🧬♦️DEEK (@piercesword) October 10, 2024

ただしその場合Uniswapに流動性が自動で作られる機能は無効化されるので二次流通(強制ロイヤルティ)が盛り上がらないーとい(rhttps://t.co/acIuraFqU3

この続き: 1,758文字 / 画像3枚

いわゆるNFTバブルと呼ばれた2021年代には、1/1の高額ミントや、1体当たり0.08ETHといった中価格帯でのNFTミントが主流であったように思う。

特に、ユニークな1点物のNFTは高額で取引され、業界内外におけるコレクターや投資家から大きな注目を集めていたのも、今では懐かしい思い出となってしまった。

こうした高価格帯でのNFTミントは、NFT市場全体の急速な拡大を象徴しており、多くのプロジェクトが一度に大量の資金を調達できた時期であったと言える。

しかし、この高額ミントの流行は、バブルの崩壊とともに終焉を迎え、市場の需給バランスが大きく変化したこともまた事実である。

そして、NFTバブル崩壊後はどうなったかというと、DigiDaigakuなどを筆頭に「フリーミント」からロイヤリティ収入を得るという潮流がしばらくの間は主流となっていたが、最近では取引数やユーザー数の減少によってロイヤリティ収入が得られなくなったこともあり、「低額ミント」へのシフトが進んでいるように見受けられる。

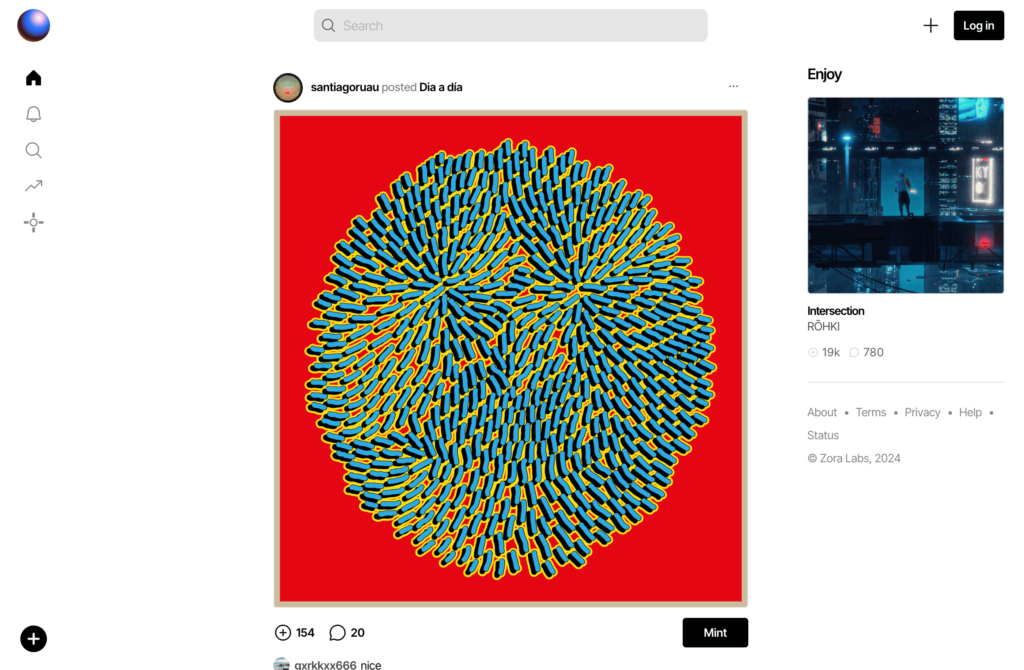

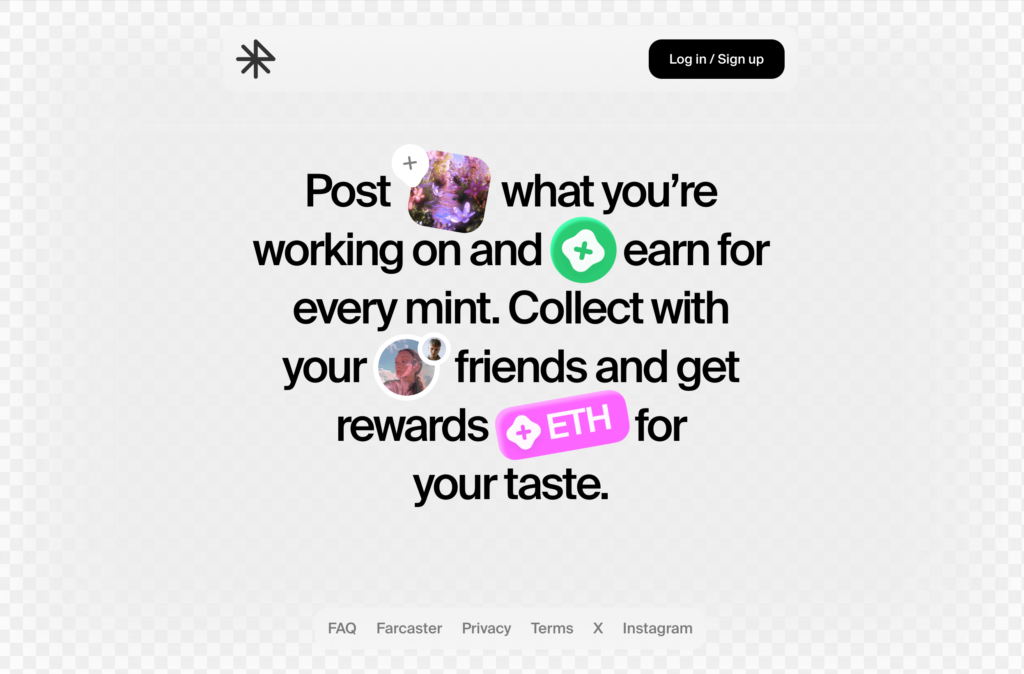

あくまで個人的な見解に過ぎないが、この変化の大きなきっかけとなったのは、ZoraやRodeo、Farcasterといったプラットフォームの影響が大きく、これらのプラットフォームがNFT市場全体に新たな「低額ミント」のトレンドを広げたと考えている。

ただ、その一方でこの「低額ミント」という潮流は、クリエイターと消費者の間で、意見の対立を引き起こすことも少なくないように思われる。

「低額ミント」の潮流に対して多くのクリエイターが懸念しているのは、ZoraやRodeoで自身の作品が低価格で販売されることで、後に発行する限定作品や1/1の高価な作品、さらには既に発行済みのNFTの価値が低下するのではないかという点である。

例えば、既に1/1の高価なNFT作品を販売しているクリエイターが、Rodeoで0.0001 ETH(約25セント)で別のNFT作品を販売した場合、既存の高価格NFTコレクターから批判を受ける可能性が、クリエイター(特に昔からNFTスペースで活動していた人たち)の間で懸念されている。

また、クリエイターが低額ミントで多数のNFT作品を発行することによって、そのクリエイター全体のNFT供給量が増加し、結果的に作品全体の希少価値が低下するのではないかという懸念も出てきている。

このようなクリエイター視点での懸念を考慮すると、一部のクリエイターはZoraやRodeoのような低額ミントを利用することを避ける傾向にあり、これらのプラットフォームが提供する新たな機会や広がる可能性を十分に活用できなくなる可能性も指摘されているのだ。

こうした懸念については、NFTクリエイターごとのブランディングや思想の違いも関与しているので一概にアドバイスできるものではないが、個人的には「低額ミント」は新規ファン層を獲得し、幅広い層に自身の作品を知ってもらうための有効な手段であり、大きなメリットがあると考えている。

そのため、クリエイターがこのジレンマを解決するには、低価格でのNFT販売が自身の長期的なブランド価値にどのような影響を与えるかを改めて評価し、低価格のNFTと高価格のNFTを明確に区別する戦略がますます重要になると思っている。

NFTクリエイターにとっての選択肢が増えたことで、彼らにとってはブランディング戦略といった観点で、考えなければならないことが一つ増えたという見方もできる。

ただし、消費者(エンドユーザー)にとっては、多様な販売手法が確立されることのメリットは大きいため、ZoraやRodeo、Farcasterといったプラットフォームが火付け役となった「低額ミント」の潮流が、今後どのように展開していくのかを見守りたいる。