ここ最近、「NFTプロジェクトのブランド戦略において、話題性だけでは生き残れない」ことが明確になってきたように思います。

一例を挙げると(詳細は後述します)、かつてブルーチップNFTとして脚光を浴びたDoodlesは、数々のコラボレーションやトークン発行を実施したにもかかわらず、コミュニティからの信頼を取り戻せていませんが、その背景には「誰に、どのような価値を届けるか」という視点が欠如していた構造的な課題があったのではないかと、個人的に考えています。

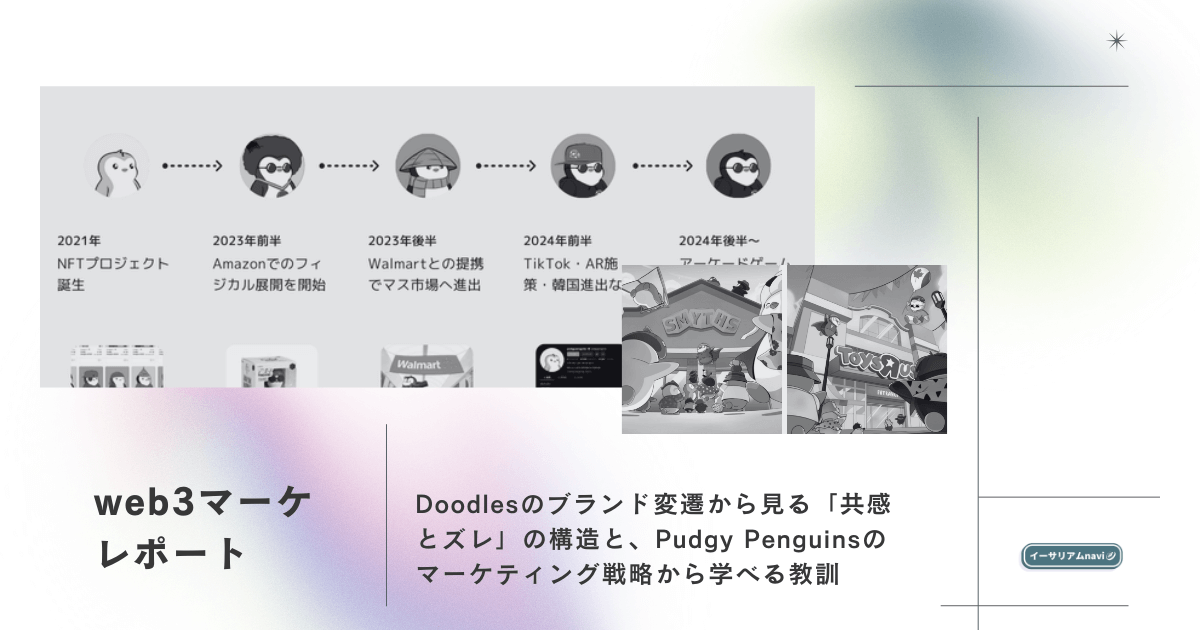

一方で、同じく2021年に誕生したPudgy Penguinsは、AmazonやWalmartでのフィジカルおもちゃの販売、アーケードゲームの展開、SNSを駆使した共感型の情報発信などを通じて、「ホルダーに裏切られたと感じさせないブランディング」を一貫して実現してきたと感じています。

こうした背景を踏まえて本記事では、「Doodlesのブランド変遷から見る共感とズレの構造」、「Pudgy Penguinsがいかにして内と外の両輪を回してきたか」、そして「彼らの戦略に宿る再現可能な構造とは何か」という3つの視点から、NFT時代のブランド設計を紐解いていきたいと思います。

derio

derio様々なweb3関係者の方々と話していても、マーケティングやブランディング周りの悩みの声は最近よく耳にするので、「web3プロジェクトを立ち上げた後、どんな関係を育てていくべきか?」に悩むweb3事業者や、DoodlesとPudgy Penguinsのマーケティング戦略の違いなどについて知りたい方々にとって、本記事が何か一つでもヒントになれば幸いです。

ということで本記事では、DoodlesとPudgy Penguinsの対比から得られるインサイトについて解説しながら、共感されるNFTマーケ戦略の実例やホルダーと共創するブランドのあり方などについて、筆者の私見を交えながら考察していきたいと思います。

でははじめに、この記事の構成について説明します。

まずは、Doodlesがなぜファンとの間に温度差を生んでしまったのか、その背景を紐解きます。

続いて、Pudgy Penguinsがどのようにブランドを拡張しながら共感を維持してきたのかを整理します。

最後に、Pudgyの成功を支えた具体的なマーケティング戦略を抽出し、実務に役立つインサイトをまとめます。

本記事が、NFTブランドの立て直しや設計指針、共感されるweb3ブランドの条件や、web3マーケ戦略のヒントを探している方などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的または投資上のアドバイスとして解釈されることを意図したものではなく、また解釈されるべきではありません。ゆえに、特定のFT/NFTの購入を推奨するものではございませんので、あくまで勉強の一環としてご活用ください。

イーサリアムnaviの活動をサポートしたい方は、「定期購読プラン」をご利用ください。

Doodlesのブランド変遷から見る「共感とズレ」の構造

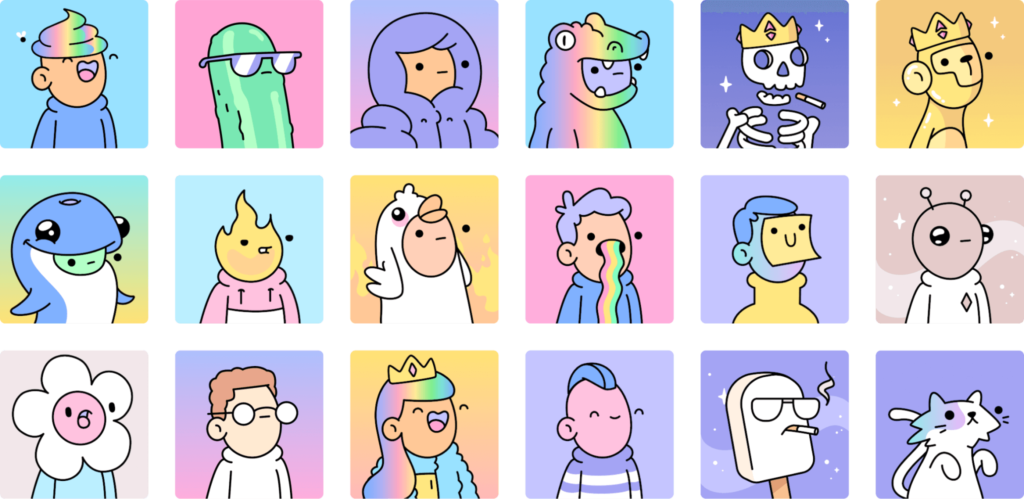

さて、NFTブームの黎明期を牽引し、ブルーチップNFTの地位を確立したDoodlesは、カラフルでポップなデザイン、強力な資金調達、著名人とのコラボレーションなど、成功を裏付ける要素を数多く備えていました。

しかし、2023年〜2024年にかけて、コミュニティの期待は徐々に裏切られ、現在ではかつての栄光からの凋落を語る象徴のように扱われることも少なくありません。

話題性だけではファンの心は掴めない

Doodlesは2023年以降、積極的な外部コラボを展開してきましたが、その中でも特に話題となったのは、マクドナルドとの「GM Spread Joy」キャンペーンです。

これは、米国のMcCafeで提供されるホットドリンクカップにDoodlesの特徴的なイラストがあしらわれ、特典としてアニメ視聴パスやアバター用のデジタルアイテム、エナメル製のバッジなどが提供されるという一大キャンペーンで、大きな話題となりました。

drinking out of the McCafé x Doodles Holiday cups exclusively starting 11.18✨☕️ pic.twitter.com/nBdc8VroYl

— McDonald's (@McDonalds) November 14, 2024

この取り組みは、既存NFTホルダーたちからの支持をほとんど得ることができなかったとも言われています。

どういうことかというと、「マス展開は良いけど、自分たちホルダーにとって何の意味があるのか?」「コミュニティへの還元は?」といった声がSNS上で相次ぎ、むしろファンとの温度差が浮き彫りになったのです。

かつてはマクドナルドやAdidas、ファレル・ウィリアムスといった大手とのコラボで知名度を上げ、NFTのブルーチップとしての地位を築いていたDoodlesですが、こうした流れを踏まえて、現在では方向転換を掲げ、ブランドの再起を図っています。

マス受けとコア層の板挟み:「ふとん効果」の苦悩

ここまでの一連の流れを見てみると、Doodlesがここ数年で直面してきたのは、「クリプトネイティブの熱量を保ちつつ、なおかつ一般層にも届くブランドになる」という二律背反の課題だったのではないかと感じます。

Doodles前CEOのJulian Holguin氏は、これまでマス向け認知を重視し、マクドナルドやルービックキューブ、アディダスなど大手ブランドと提携を実現してきました。

しかし、その路線は徐々にweb3っぽさを薄め、ホルダーからの支持を失っていったのではないかと考えられます。

i am stepping in as CEO of doodles

— burnt toast (@burnttoast) January 28, 2025

we’re moving to a vision with a strong bias for risk, disruption, radical transparency and the authenticity that made us who we are in the first place

ideas transform societies. today, the disruptors come in many forms: NFTs rewriting… pic.twitter.com/Mk7G22vTMI

実際、現在CEOを務める創業者のScott Martin(通称Burnt Toast)氏は、この矛盾を「ふとん効果(futon effect)」と表現しています。

「僕らはベッドでもあり、ソファでもあろうとした。その結果、どちらとしても中途半端で座り心地が悪くなってしまった」

出典:https://decrypt.co/305661/ethereum-nft-doodles-solana-token-pivot

要するに、既存NFTホルダーからは「プロジェクトの魂を失った」と映り、一般層には「魅力が見えにくい企画先行のブランド」として認識されてしまったことで、マス受けとコア層の板挟みになってしまったことが、ズレを生んでしまった要因の一つであると考えられます。

強引なコラボが招いた共感の喪失

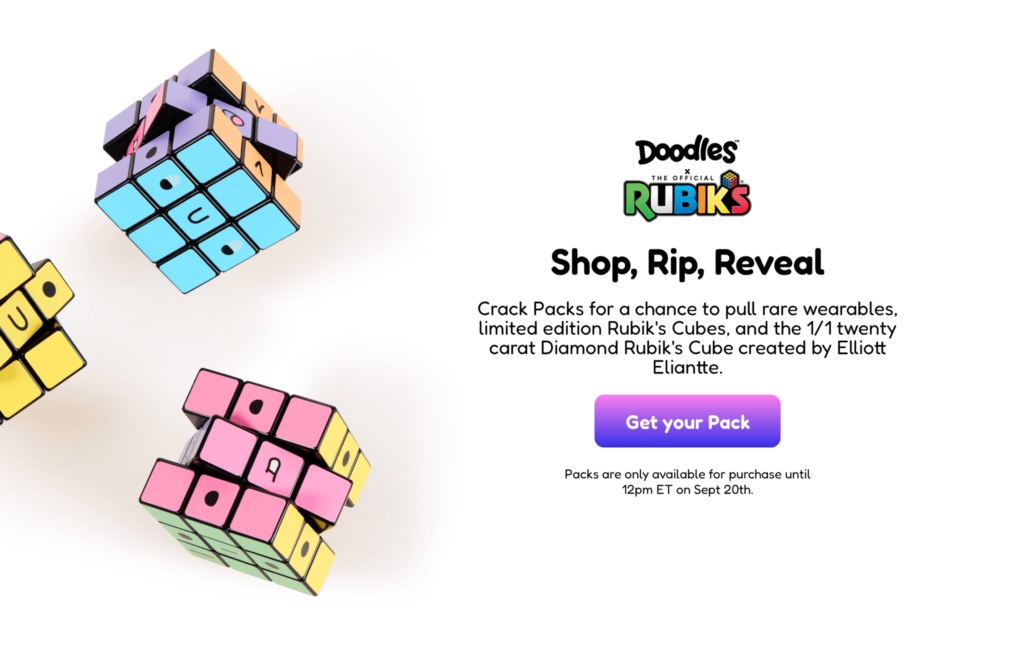

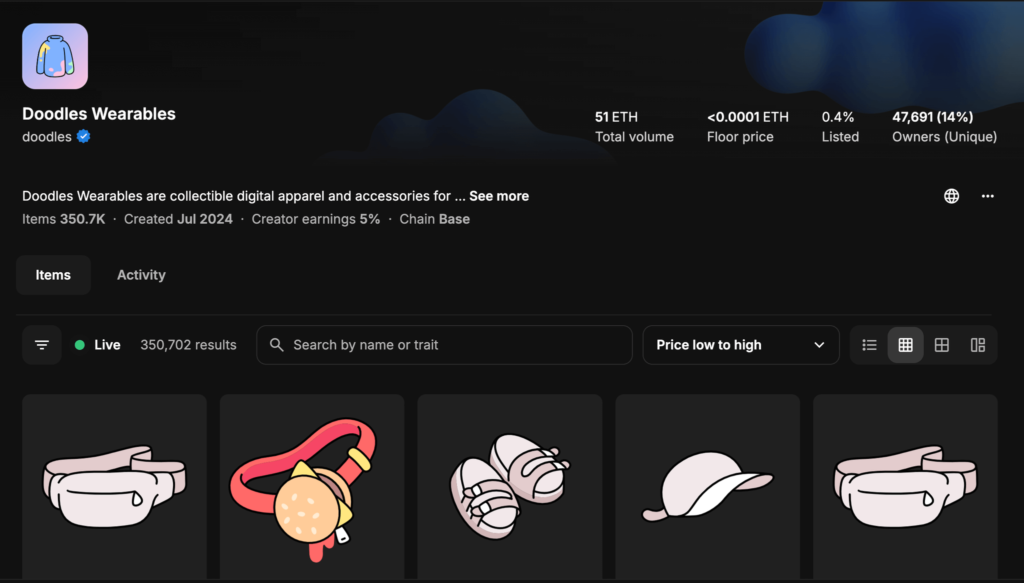

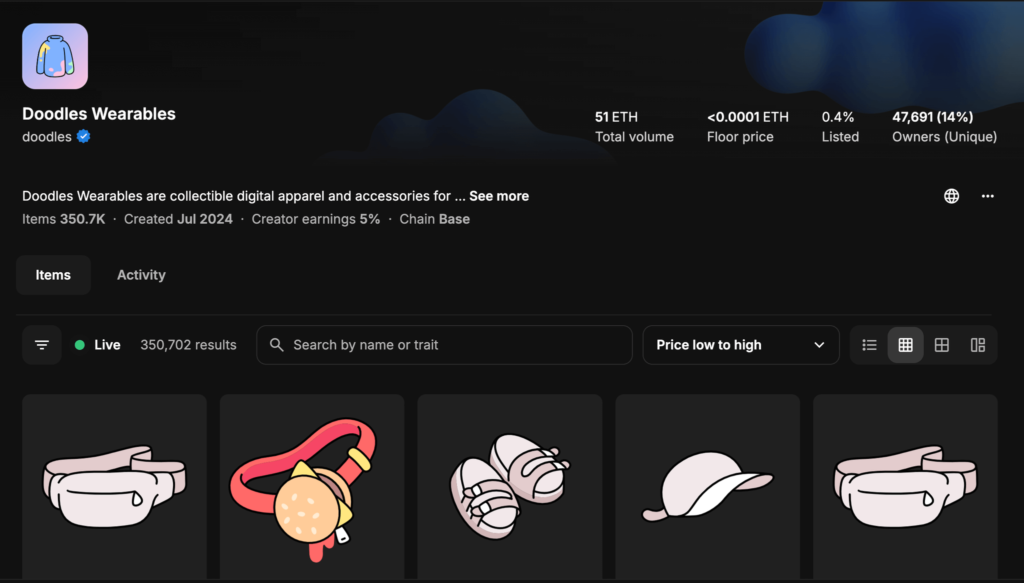

例えば、ルービックキューブとのコラボでは、Doodlesキャラが描かれたキューブだけでなく、それに連動したデジタルウェアラブルのパック販売まで実施されました。

しかし、これらのアイテムには明確なユーティリティや楽しさが備わっておらず、現在CEOを務める創業者のScott Martin氏自身も、「あれは強引で搾取的だった」と認めています。

このような姿勢や取り組みは、プロジェクトを「ホルダーを金銭的に利用する存在」として映し出してしまいかねませんし、「コミュニティがなければ、Doodlesは空っぽの器に過ぎない」というMartin氏の言葉からも、これが重要な改善点であることが分かります。

過去にはコミュニケーションミスによるファン離れも

BREAKING: @doodles IS NO LONGER AN NFT PROJECT pic.twitter.com/wiuK3WPwbg

— DEGEN NEWS (@DegenerateNews) March 16, 2023

また、2023年にはDoodlesの共同創設者がDiscord上で「もはや私たちはNFTプロジェクトではない」と発言し、波紋を広げたこともあります。

この発言は、「NFT」という言葉に強く共鳴してきた初期のホルダーやweb3コミュニティにとって大きな失望となり、Doodlesが本来築いてきたファンとの距離が急速に広がるきっかけとなったとも言われています。

さらに、同時期に発表された限定NFTソックスのリリースも「期待外れ」と受け取られ、数ヶ月にわたる沈黙の後に提示されたアップデートとしては内容が乏しいとの批判が噴出しました。

doodles socks in 6 months when people realize there’s no utility coming pic.twitter.com/gxEM6oIPMB

— Steezy (@steezysloth) March 16, 2023

こうした一連の動きが、「ホルダーを重視しないNFTプロジェクト」という印象を強める結果となり、コミュニティ内の信頼低下やNFTフロアプライスの下落を招いたのではないかと考えられています。

本章のまとめ

やや簡易的ではありますが、以上のような流れを踏まえて、現在のDoodlesではかつての企業提携を重視する路線を「搾取的だった」と総括し、ラディカルな透明性と原点回帰を掲げ、再起を図っています。

こうした一連のDoodlesの出来事から学べることとしては、第一に「話題性はあっても、そこにホルダーの納得と共感がなければ、ブランドは長続きしない」こと、そして、「ブランドの魂を見失ったとき、どれだけ豪華な提携や資金を得ても、熱量は戻ってこない」ということではないでしょうか。

Doodlesは現在、新CEOのもとで原点回帰を試みている段階で、その結果がどうなるかは執筆時点ではまだ分かりませんが、ここから学べることとしては「信じられる物語」や「共に歩む実感」こそが、web3時代のブランド価値を決定づける重要な要素だということです。

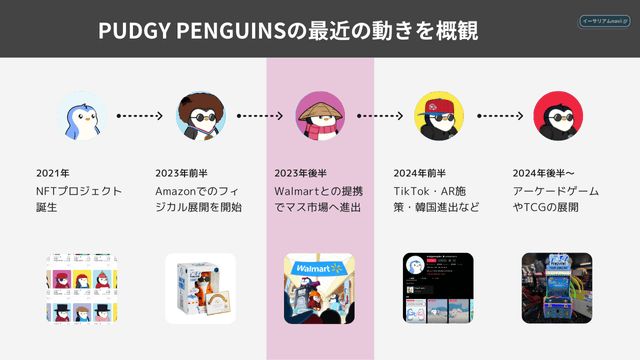

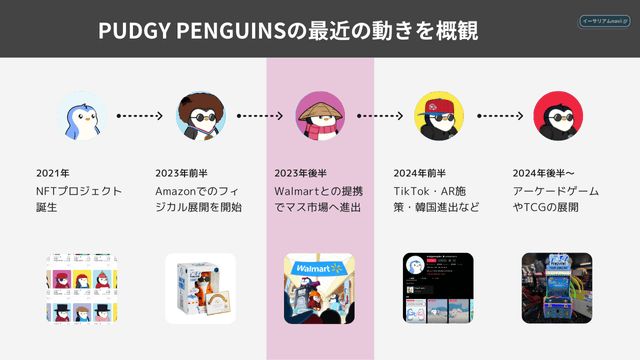

Pudgy Penguinsの最近の動きを概観

さて、2021年に登場したPudgy Penguinsは、当初こそ「かわいいペンギンのPFPコレクション」という位置づけでしたが、2023年以降はその立ち位置は大きく変化していると、筆者は感じています。

そして、NFT市場全体が冷え込む中でも、彼らが着実に成長し続けている背景には、単なるマーケティングの巧みさ以上に「コミュニティと共に築いてきたブランド戦略」があるのではないかと考えています。

ということで本章では、2023年以降のPudgy Penguinsの主要な取り組みを時系列で追いながら、彼らがどのようにDoodlesとは逆の道を歩んできたのかを紐解いていきます。

2023年前半:Amazonでのフィジカル展開

まず、Pudgy Penguinsのマーケティング施策で印象的だったのは、2023年5月にNFTプロジェクトとしては異例の「フィジカルグッズ展開をAmazon上で開始したこと」です。

このとき販売されたのは「Pudgy Toys」と名付けられたフィギュアやぬいぐるみで、販売初日に完売、わずか2日で約50万ドルを売り上げるヒット商品となり、話題となりました。

この動きは、NFTホルダーだけでなく、まったくweb3に馴染みのない一般層にもアプローチする初の大型展開だったと語り継がれていますが、特筆すべきは各フィジカルおもちゃに「バース証明書」というNFT的な要素が付属していたことです。

これにより、おもちゃ購入者は「Pudgy World」と呼ばれるデジタル体験空間にアクセスし、自身のキャラクターを成長させたり、特典を得たりすることができる仕組みになっていました。

2023年後半:Walmartとの提携でマス市場へ本格進出

また、このフィジカル展開は止まらず、2023年9月27日にPudgy Penguinsは、全米のWalmart 2,000店舗でのおもちゃ販売をスタートします。

この提携により、Pudgy Toysのパッケージが米国中の店頭に並び、NFTプロジェクトとしての認知度が一気に跳ね上がりました。

On this day, Web3 enters a Brave New World.

— Pudgy Penguins (@pudgypenguins) September 26, 2023

Pudgy Toys, with Pudgy World, are now available in 2,000 Walmarts in the USA. pic.twitter.com/UP8npUxCr3

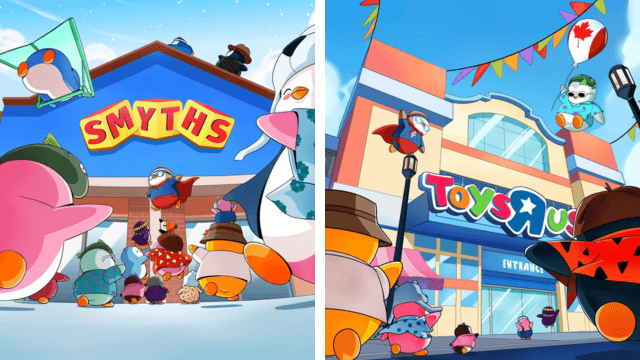

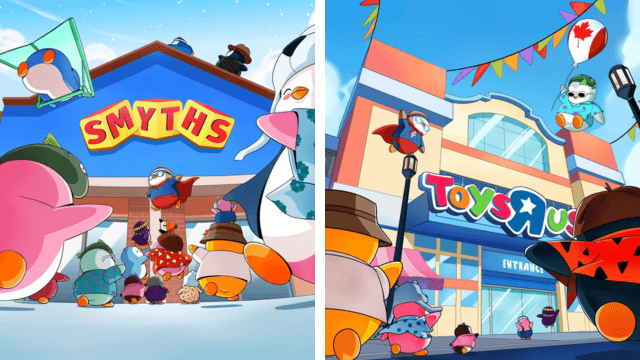

そして、Pudgy Penguinsはその後も、Five Below(米ディスカウントストア)や英国のSmyths、カナダのトイザらスなど、国際的な小売網に次々と展開の幅を広げていくことになりました。

個人的に注目ポイントだと感じるのは、このような実店舗展開の裏側で、オンライン上のPudgy WorldやSNS活動が並行して進行している点です。

要は、単にモノを売ることにとどまらず、「体験としてブランドに関わる導線」をデザインしていることが、前章で示したDoodlesとの大きな違いではないかと考えています。

2024年前半:TikTok・AR施策・韓国進出など

そして、2024年に入ってからも、Pudgy Penguinsの展開は勢いを増していきます。

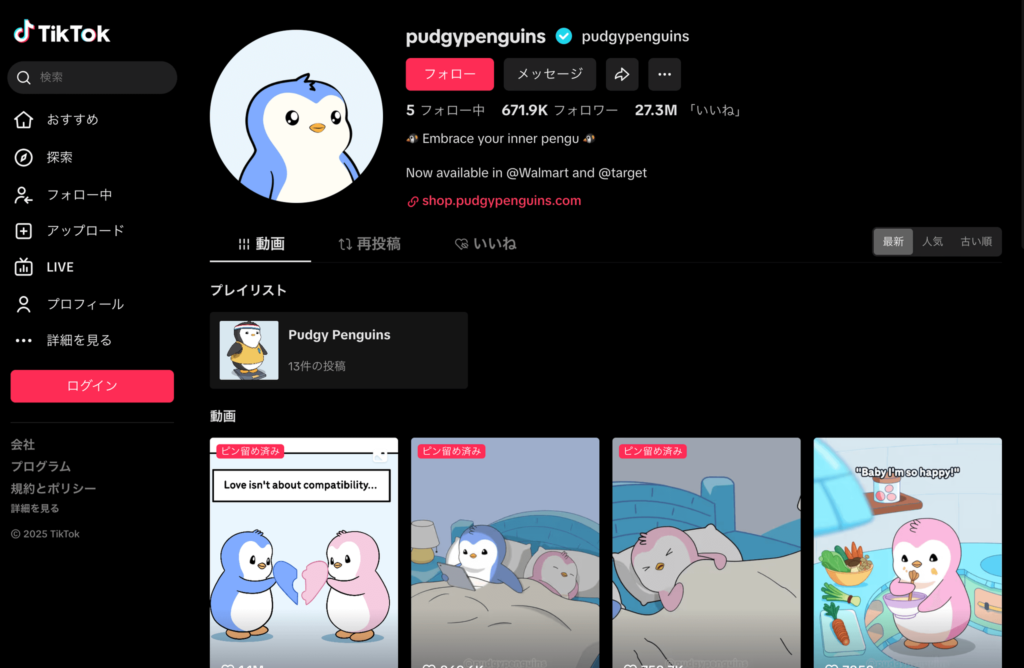

特にこの年は、TikTokを中心とした施策で「かわいいペンギン」というキャラ資産を活かしたUGCがバズを連発し、執筆時点においてアカウントは累計2730万いいね、フォロワー数は67万人を突破しています。

2024年5月から7月にかけて、Pudgy Penguinsは「#SaveThePenguins チャレンジ」キャンペーンを展開しました。

この取り組みは、TikTokやInstagram上でARフィルターを用いて「ペンギンの保護に対する意識」を高め、環境保護団体への寄付を募ることを目的としたものでしたが、クリプト企業におけるEarnとGiveのバランス感を意識した啓発活動として話題を呼びました。

こうした取り組みは、ユーザー参加型の拡散を実現しただけでなく、web3プロジェクトでよく見られる「クリプトネイティブだけに向けた発信」から脱却し、一般層にも響く情報発信を実現した事例だといえます。

Pudgy Penguins has entered a strategic partnership with Lotte Group, a retail and entertainment conglomerate, to expand our presence in South Korea and beyond.

— Pudgy Penguins (@pudgypenguins) May 16, 2024

More information to be announced soon. pic.twitter.com/qDadQoFYaT

加えて、5月12日にはアメリカの大手量販店Targetでの販売開始が発表されたり、5月13日にはGameStopとの提携も公開、さらに5月16日には韓国のロッテグループと連携し、アジア市場への本格進出を発表しました。

このように、2024年前半にはチャネル横断のブランド戦略とフィジカルグッズの展開に加え、文化圏に適したローカルアプローチも見据えた戦略を取り始めたことが印象的です。

2024年後半〜:アーケードゲームやTCGの展開

そして2024年秋頃から、Pudgy Penguinsはさらに一歩踏み込みます。

なんと、米国のアミューズメント施設にアーケードゲーム筐体を導入し、実際にペンギンキャラを使ったクレーンゲームやミニゲームが店舗で遊べるようになったのです。

さらに、2024年末からは「Vibes: Enter the Huddle」というトレーディングカードゲーム(TCG)の制作も展開中で、200体以上のPudgyキャラがゲーム内で活躍する設計となっています。

このように、デジタルとリアルの両面で「体験」と「記憶」に訴えかけるブランド戦略を展開し、単なるNFTの枠を超えてIP価値を確立することに成功した点こそが、Pudgy Penguinsの真骨頂だと筆者は考えています。

本章のまとめ

ここまでの展開を見てわかるように、Pudgy Penguinsの戦略はDoodlesとはまったく異なります。

Doodlesが「話題性 → 内部的失速 → CEO交代」という流れをたどったのに対し、Pudgy Penguinsは「信頼の積み重ね → 一般層との接点創出 → ホルダーにも還元」という構造を維持しています。

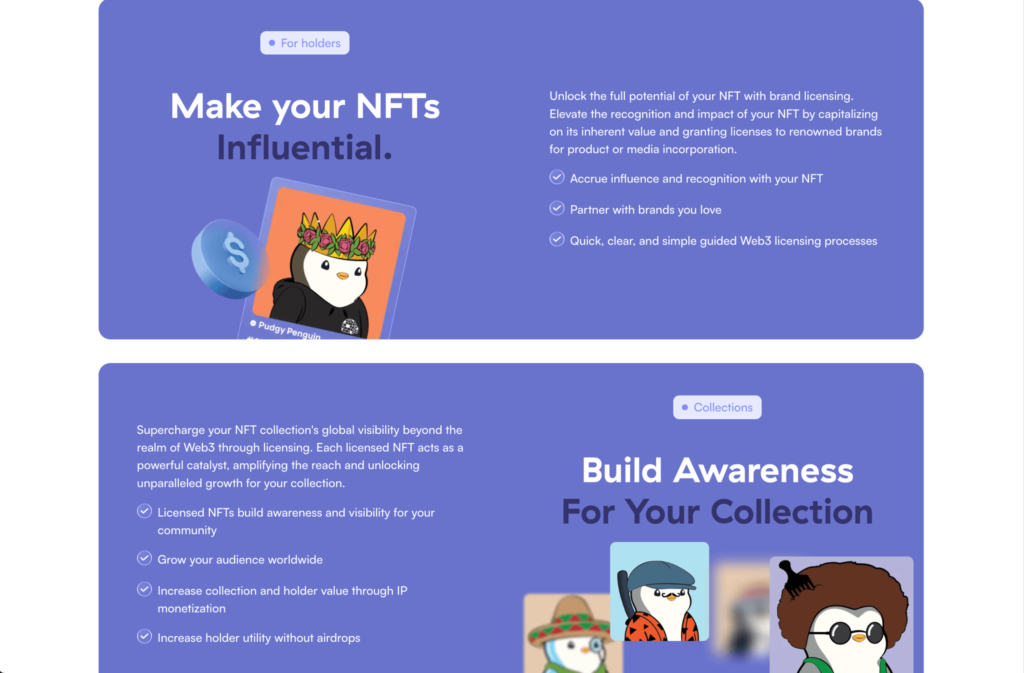

実際、Pudgy Toysでは、NFTホルダーのデザインを使用したおもちゃの売上から、純収益の5%がロイヤリティとしてNFTホルダーに還元される仕組みが導入されています。

ここまでの内容を踏まえると、「NFTとはあくまで手段であり、本質はブランドがどんな体験を提供するかにある」ことが分かります。

ブランドはトークンや話題性で一気に作るものではなく、信用と物語性を少しずつ積み重ねて形作るものであり、リアルな接点や集える場を持つことが、ユーザーの記憶と感情に深く刺さる設計につながると言えます。

Pudgy Penguinsのマーケティング戦略から学べる教訓

さて、Doodlesが「ふとん効果」と表現するほど方向性の迷走に苦しんだ一方で、Pudgy Penguinsはその正反対を歩んできたように思われます。

彼らはどうやって「マスに広げながら、熱量を失わないブランド運営」を実現してきたのでしょうか。

この続き: 4,295文字 / 画像6枚

まとめ

今回は、DoodlesとPudgy Penguinsの対比から得られるインサイトについて解説しながら、共感されるNFTマーケ戦略の実例やホルダーと共創するブランドのあり方などについて、筆者の私見を交えながら考察しました。

本記事が、NFTブランドの立て直しや設計指針、共感されるweb3ブランドの条件や、web3マーケ戦略のヒントを探している方などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立ったのであれば幸いです。

また励みになりますので、参考になったという方はぜひTwitterでのシェア・コメントなどしていただけると嬉しいです。

「NFTプロジェクトは話題性だけでは続かない」

— イーサリアムnavi🧭 (@ethereumnavi) April 16, 2025

NFT市場全体が落ち込む中、そのように感じる事例が最近増えています。

そこで今回は、ブルーチップNFTの代表格であるDoodlesの苦戦とPudgy Penguinsの好調を対比しながら、NFTブランド戦略の要点をまとめました📝https://t.co/xdPI9dTQD2

詳しく👇🧵 pic.twitter.com/fwBYorsGCM

良記事 結果論と言えなくも無い

— ちょこれーと男爵 (@tana5555555) April 17, 2025

けど、なんにせよ最終的にNFTプロジェクトのIP商品が売上を叩き出しホルダーに利益還元される構造を実践できるか次第

という「IP資金調達事業の型」なので、

売上を高める期待感と還元姿勢を計画告知するだけでなく、

クリプト外売上を早期に達成する必要がある https://t.co/YnSBoSKGks

NFTとは何か、重要な指摘→「NFTは投機ではなくなく参加の入り口」 https://t.co/FpRIr5yLuc

— paji.eth (@paji_a) April 16, 2025

ソシャゲにおいて

— 貫く剣 | ∈(ai16z)∋ (Ø,G) (@piercesword) April 16, 2025

既存ユーザー

新規ユーザー

復帰ユーザー

のなかでどれが一番大切か問題を連想した∈(・ω・ )∋

クリプトプロジェクトとソシャゲは運営という面で似通ったところがあると思っているhttps://t.co/gZTrzZgZRj

ダメなとこや最後の花火を打ち上げるぜ、なとこは新規ユーザー(,,゚д゚)

イーサリアムnaviを運営するSTILL合同会社では、web3/crypto関連の記事執筆業務やリサーチ代行、その他(ご依頼・ご提案・ご相談など)に関するお問い合わせを受け付けております。

まずはお気軽に、こちらからご連絡ください。

- 法人プランLP:https://ethereumnavi.com/lp/corporate/

- Twitter:@STILL_Corp

- メールアドレス:info@still-llc.com