先日、VeryLongAnimalsの創設者であるAkimさんが「フロアプライスコンプレックスという病」という記事を更新しており、非常に興味深く、そして内容も深いものでした。

- NFTのプロジェクト(特にコレクターズアイテム)は、フロアプライスを基準に判断されることが多い

- しかし、指標としてのフロアプライスの重要性が問われつつあり、世界観やコミュニティなど、より重要な要素が他にある

- 高級ブランドでも二次流通市場に頼るのはリスクが高く、一次流通の価格設定でブランド力をつける方が効果的

- NFT以外のマネタイズの方法はいろいろあり、二次流通の収益へのこだわりを減らすことが重要

- 高いフロアプライスで目立つことは持続不可能であり、新しい体験の創造に注力する必要がある

- 今後は、お金よりも「楽しさ」や「便利さ」を追求する時代となり、市場の健全化につながっていくだろう

筆者も上記の主張に概ね同意しており、また以前からフロアプライスやトータルボリューム以外の重要な指標を見つけ出し、その価値観を定着させていくことが必要ではないかと思い、関連題材は何かないかと思いリサーチしていました。

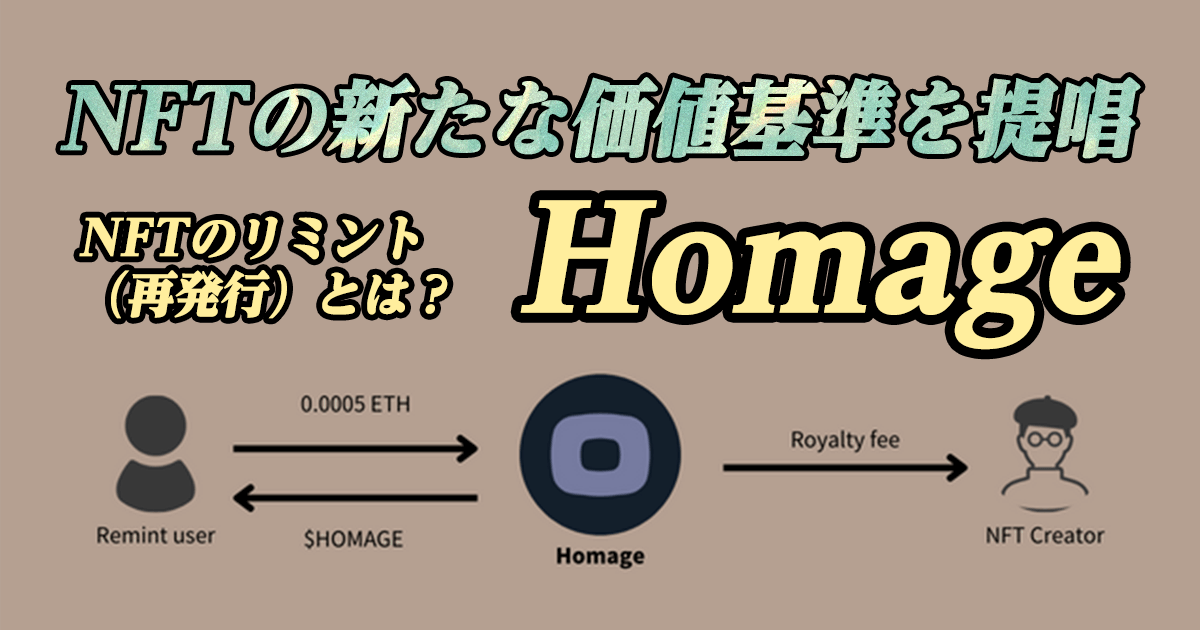

その時、Bspeak! #272の記事冒頭で「Homage(オマージュ)」について紹介されていることを発見し、フロアプライスコンプレックス病を克服するための題材として非常に興味深いと思ったため、本記事の執筆に至りました。

ということで今回は、NFTの評価指標として新しい価値観を提唱する「Homage」の概要や魅力などについて解説しつつ、参照数という指標がNFTプロジェクトのKPI(Key Performance Indicator)になり得るかなどについて、私見を交えて筆者の考察を述べていきます。

でははじめに、この記事の構成について説明します。

まずは、Homageというお気に入りのNFTをリミント(再発行)するためのプロトコルの概要や使用するメリット、資金調達状況などについて概観します。

続いて、実際にHomageを使用してNFTのリミントを行ってみることで、手順やその全体像についての理解を深めていきます。

最後に、Step1, 2を踏まえて『参照数という指標はNFTプロジェクトのKPIになり得るか』『「一点ものNFTクリエイターの新たなマネタイズ手法」としての可能性』の2点について考察します。

本記事が、HomageというNFTリミントプロトコルの概要や使用メリット、また今後の発展可能性などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的または投資上のアドバイスとして解釈されることを意図したものではなく、また解釈されるべきではありません。ゆえに、特定のFT/NFTの購入を推奨するものではございませんので、あくまで勉強の一環としてご活用ください。

イーサリアムnaviの活動をサポートしたい方は、「定期購読プラン」をご利用ください。

Homageとは

概要

Homageは、お気に入りのNFTをリミント(再発行)するためのプロトコルです。

オリジナルNFTへの敬意を表しながら、オリジナルNFTを維持したまま別のNFTを複製するNFTコレクションとなります。

Homageが生まれた背景には、「人気のあるNFTは高すぎて手が届かない」という問題意識があるとのこと。そして、それを解決するために『自分の好きなNFTをリミント(再発行)するという選択肢』を提供するのが本プロジェクトです。

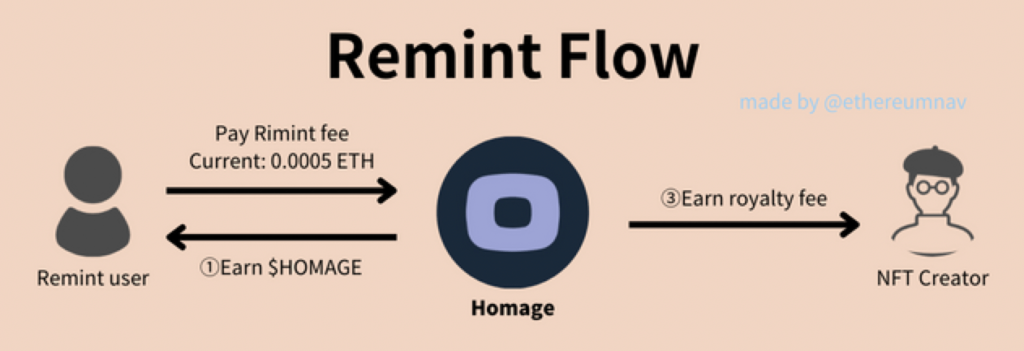

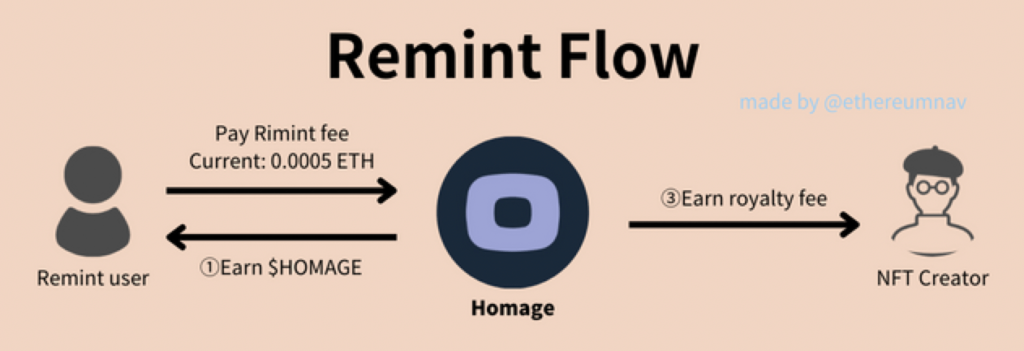

誰でも好きなNFTのレプリカ版をリミントすることが可能であり、その際支払われるロイヤリティ(※詳細は後述)の一部がオリジナルNFT作品のクリエイターに支払われ、さらに作品はより多くのファンに配布されるという状態をつくりだします。

執筆時点では、Ethereum上のFoundationもしくはSuperRareのNFT(ERC-721)をリミントすることが可能です。また、リミント先のチェーンはEthereum(L1)ではなくOptimism(L2)になります。

資金調達・チームの状況

執筆時点でHomageは、以下をはじめとするVC・エンジェル投資家から出資を受けていると発表しています。

- Variant Fund

- Nascent

- Seed Club Ventures

- Robert Leshner (Compound)

- Nadav Hollander (Dharma + OpenSea)

- Kayvon Tehranian (Foundation)

- Tarun Chitra (Gauntlet)

- Graeme Boy (Mirror)

- Trevor McFedries (FWB, Lil Miquela)

- Chris Kalani (Phantom)

- Sabrina Hahn (ConstitutionDAO)

- Gabby Dizon (YGG)

- Seb Delgado (Fei Protocol)

Foundationの共同創業者でありCEOのKayvon氏がエンジェルとして出資しているため、初期はFoundationのNFTコレクションが対応しているのではないかとの推測もできますが、もう一方のSuperRareに関係しそうな人は見当たらないため、詳細は分かりません。

ただ、Homageのプロダクトの説明文などを読む限り、Homageのファウンダー自身が『一点ものNFTを作成するアーティストを支援したい』という思いが強い方のように見受けられました。そのため、初期はFoundationとSuperRareを採用したのではないかと考えられます。

ちなみに、Homageは現在コアチームを構築中であり、主にエンジニアを募集しているそうです。

derio

derioそんなHomageについて、次節では「お気に入りのNFTのレプリカ版を、手頃な価格で作成することができる」ことで、ユーザー/クリエイター それぞれに対してどのようなメリットがあると考えられるかについて概説します。

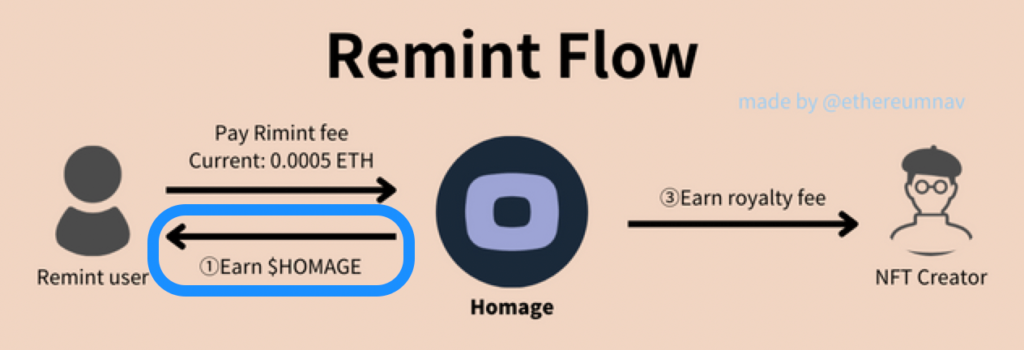

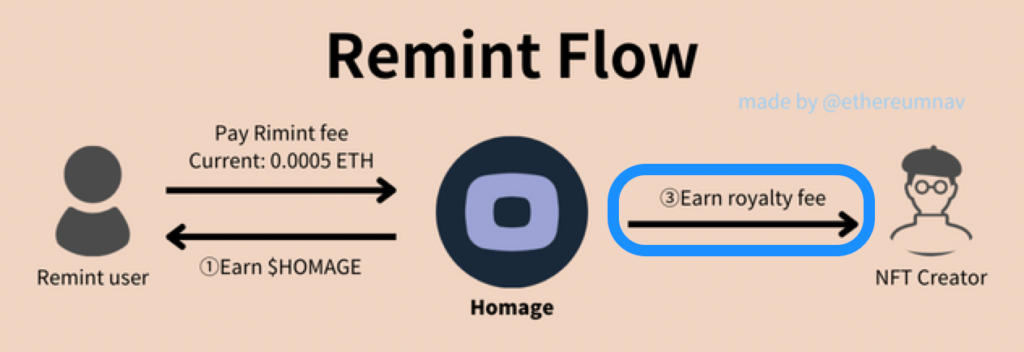

「リミント」のメリット

- HOMAGEトークンの獲得(ユーザー)

- 先行者優位がある(ユーザー)

- ロイヤリティ収入が得られる(オリジナルNFTクリエイター)

① HOMAGEトークンの獲得

こちらは「リミントを行うユーザー」サイドのメリットです。

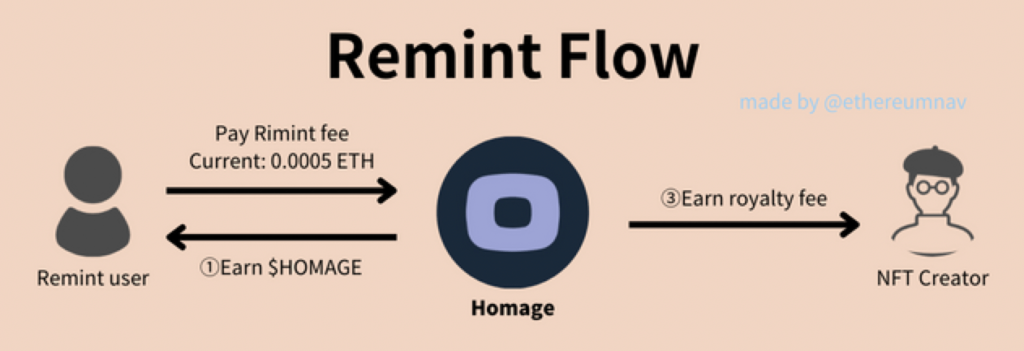

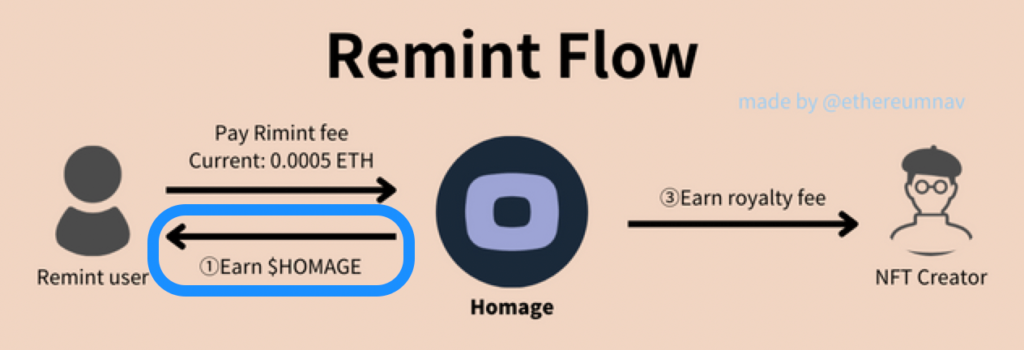

リミントを行うことにより、ユーザーはHOMAGEトークンを獲得することができます。HOMAGEトークンは、どれだけHomageを利用したかを記録します。

② 先行者優位性がある

こちらも「リミントを行うユーザー」サイドのメリットです。

Homageでは、NFTをリミントするコストが『リミントされるNFTの数が増えるにつれて上昇していく』仕組みとなっています。

そのため、初期はどのオリジナルNFTも「リミントするために必要なコスト」が低くなるというメリットがあります。

③ ロイヤリティ収入が得られる

こちらは「オリジナルNFTクリエイター」サイドのメリットです。

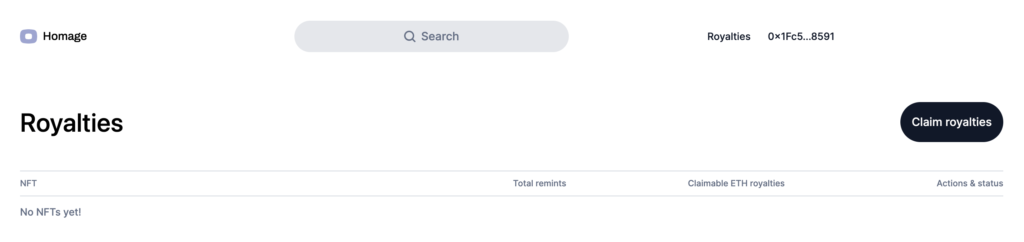

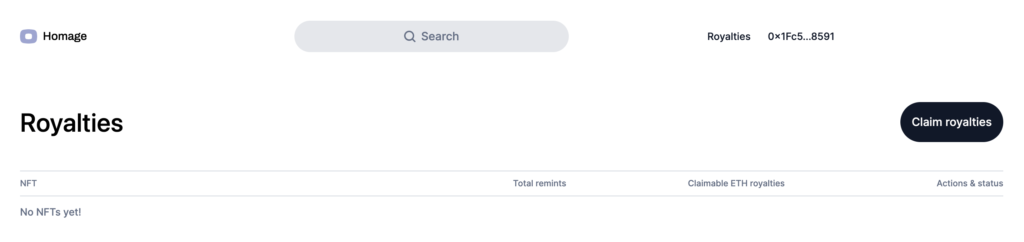

Homageを使用してNFTのリミントを行う場合、一部ロイヤリティがコストとして必要になるのですが、このリミントによるロイヤリティは、オリジナルNFTクリエイターがclaimできるようになっています。

つまりNFTクリエイターは、NFTを転送したり担保に入れたりすることなく、リミントによる不労所得を得ることができるのです。具体的な一例としては、自分が持っているNFTのファンに対してリミントすることを勧めることで、ロイヤリティ収入を得ることができます。

最近では、NFTマーケットプレイスの二次流通手数料が0に近づいているという動きが見られます。そのため、NFTプロジェクトはロイヤリティ収入以外の資金確保手段を模索していました。そんな中でHomageのリミントシステムは、この問題の解決策の1つになる可能性があります。

ファウンダー

Homageは、Chris Min氏によって設立されました。彼は以前、「Dharma」の最初のエンジニアの一人として働いていました。(※現在はDharmaはOpenSeaに買収されています)

彼はDharmaで働いていた間に、Ethereum上の最初のレンディングプロトコルとスマートコントラクトウォレットのいくつかを構築することに貢献した方のようです。

実際にHomageを使ってNFTをリミントしてみる

執筆時点でHomageは、ERC1967(アップグレード可能なコントラクトを実装する際に使用する規格)を用いて実装されています。ご利用を検討される際には、よく調べた上で自己責任を持ってご利用ください。

本章では、実際にHomageを使用してNFTのリミントを行ってみることで、手順やその全体像についての理解を深めていきます。

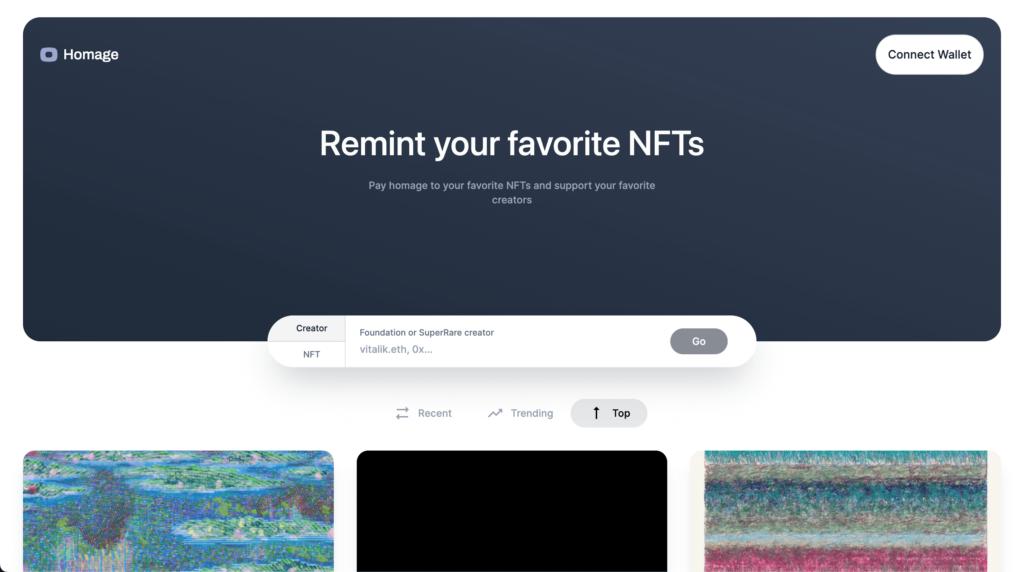

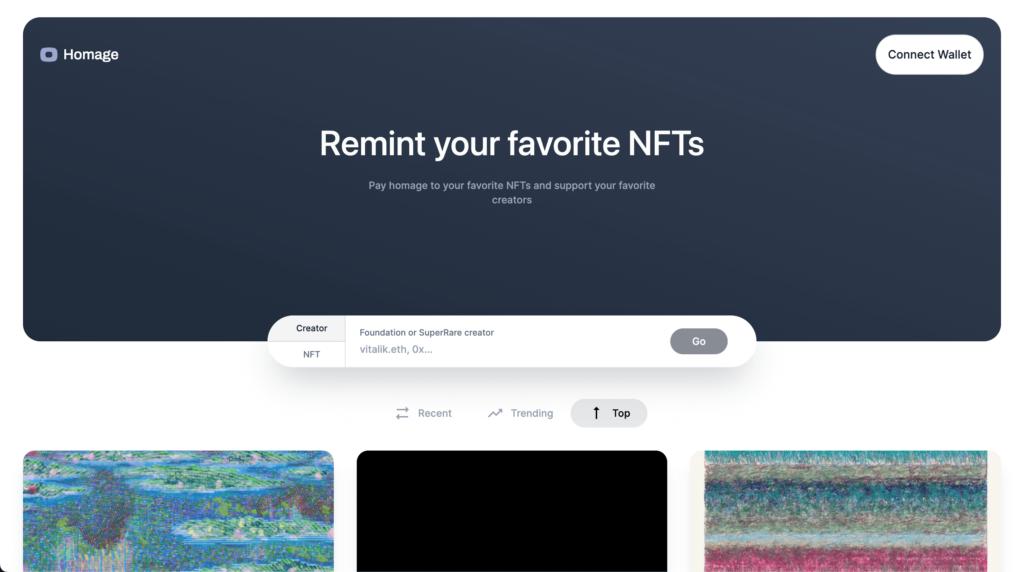

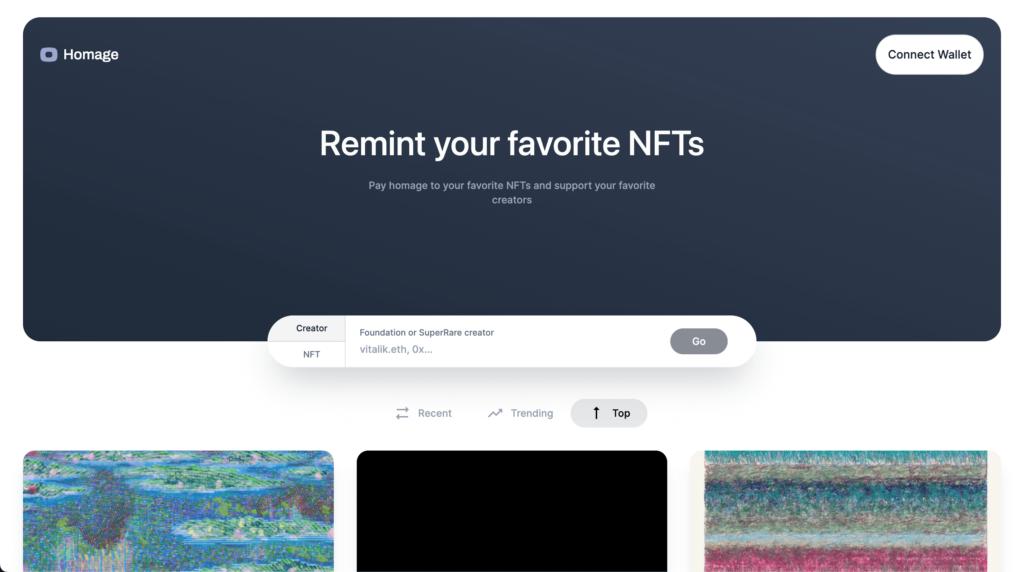

まずは、webサイトにアクセスし、画面右上の「Connect Wallet」からウォレットの接続を行います。

すると、メニューバーに「Royalties」の項目が追加されました。自身のアドレスが保有するNFTがリミントされた時には、こちらの画面からロイヤリティをclaimすることができるみたいです。

では、ホームに戻ります。

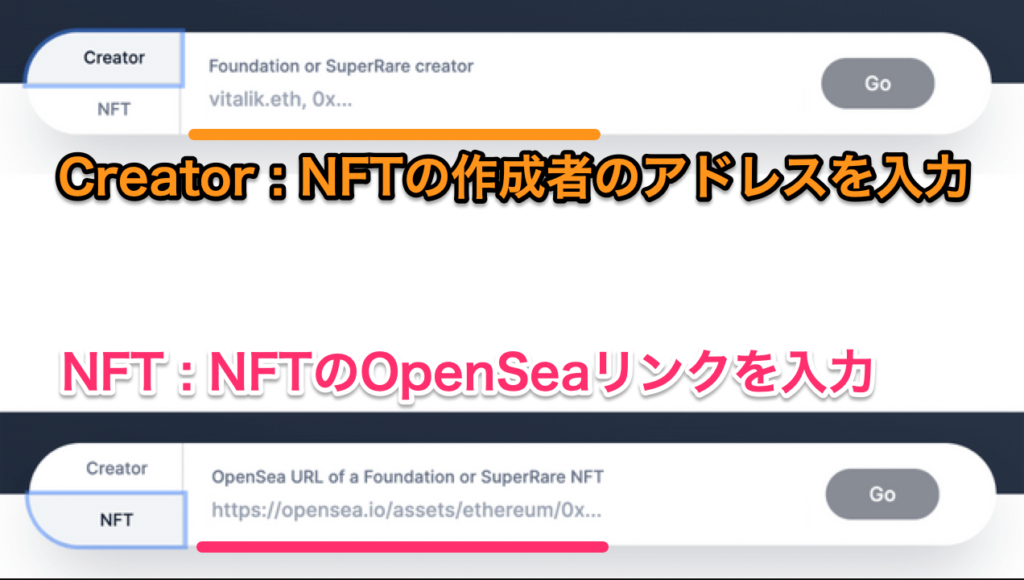

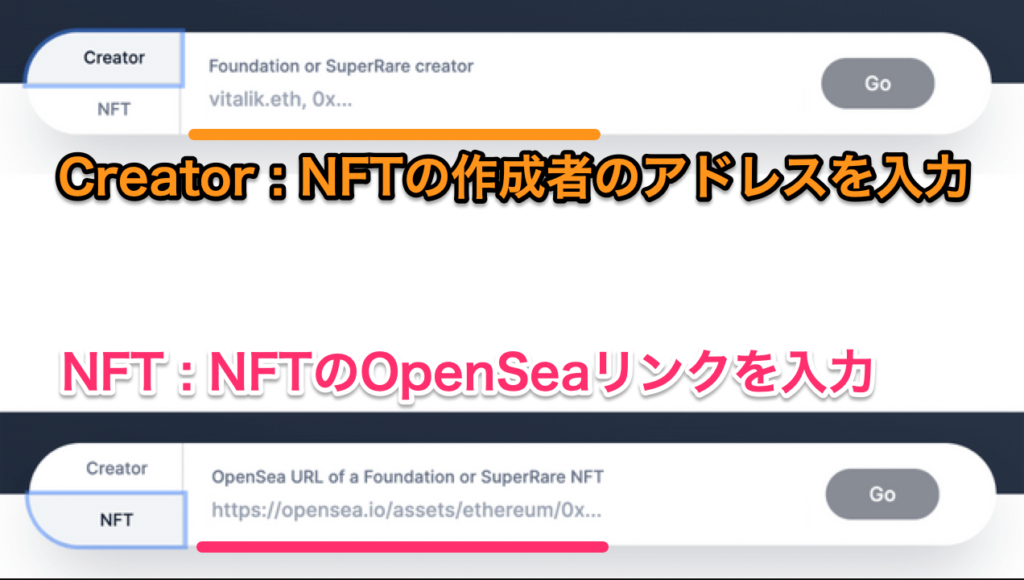

ホームには検索欄が設けられていますが、「Creator」もしくは「NFT」のタブを選択してそれぞれ入力を行い「Go」ボタンをクリックすることで、対象のクリエイター/NFTをサーチできます。

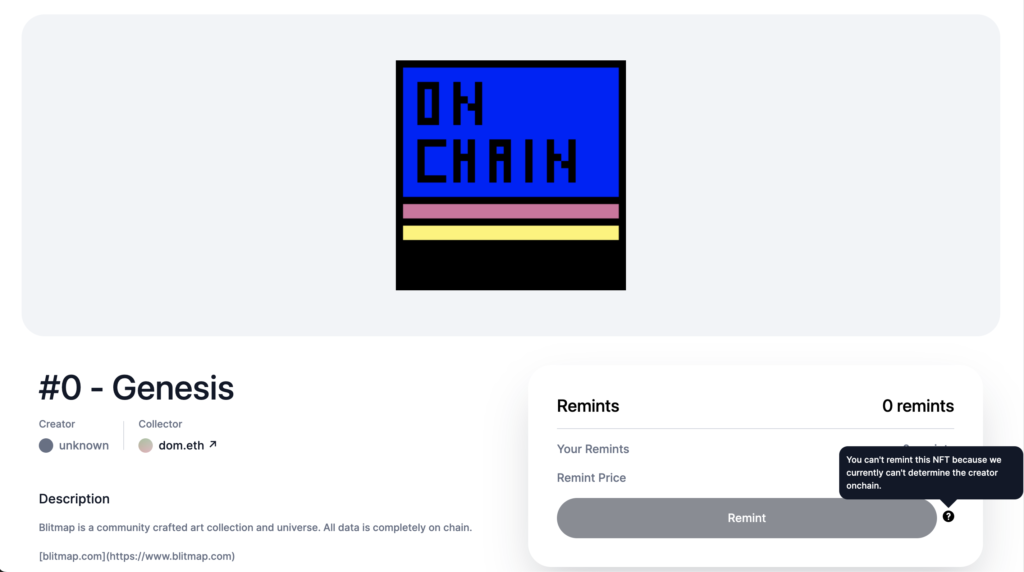

今回筆者は、BlitmapのGenesisをリミントしてみたいと思います。

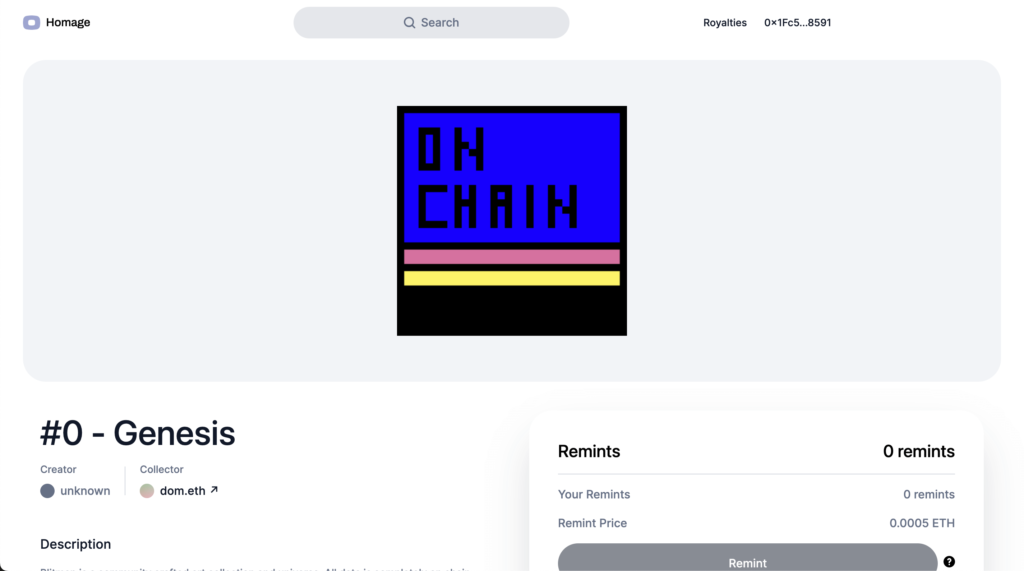

「NFT」タブの検索欄からGenesisを検索すると、上画像のように表示されました。

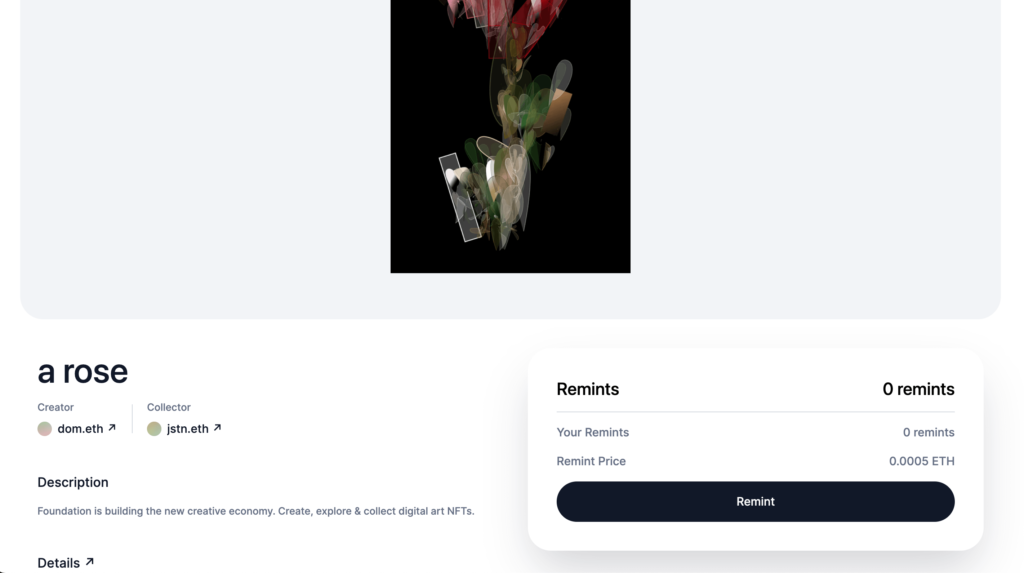

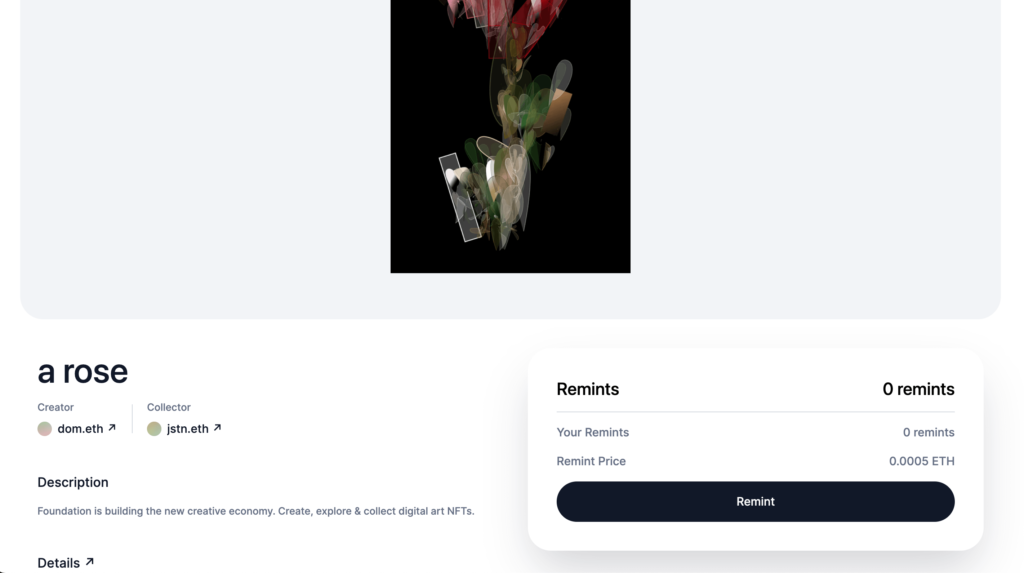

画像右下部に「Remint Price 0.0005 ETH」と表記されていますが、これがロイヤリティに該当します。

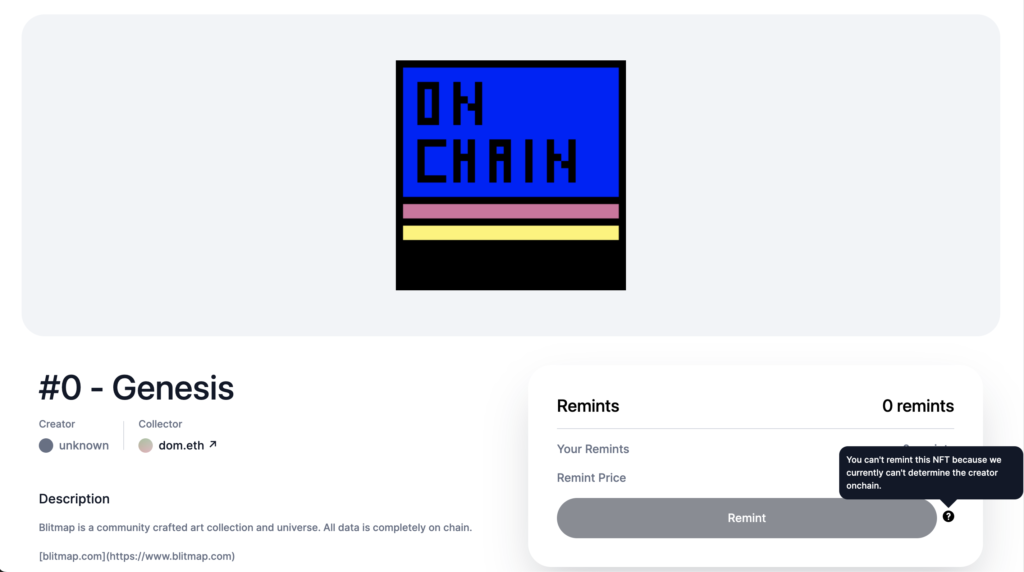

しかし、残念ながら現在Blitmapは対象外のようで、リミントすることができませんでした。

You can’t remint this NFT because we currently can’t determine the creator onchain.

このNFTをリミントできないのは、現在オンチェーンで作成者を特定できないからです。

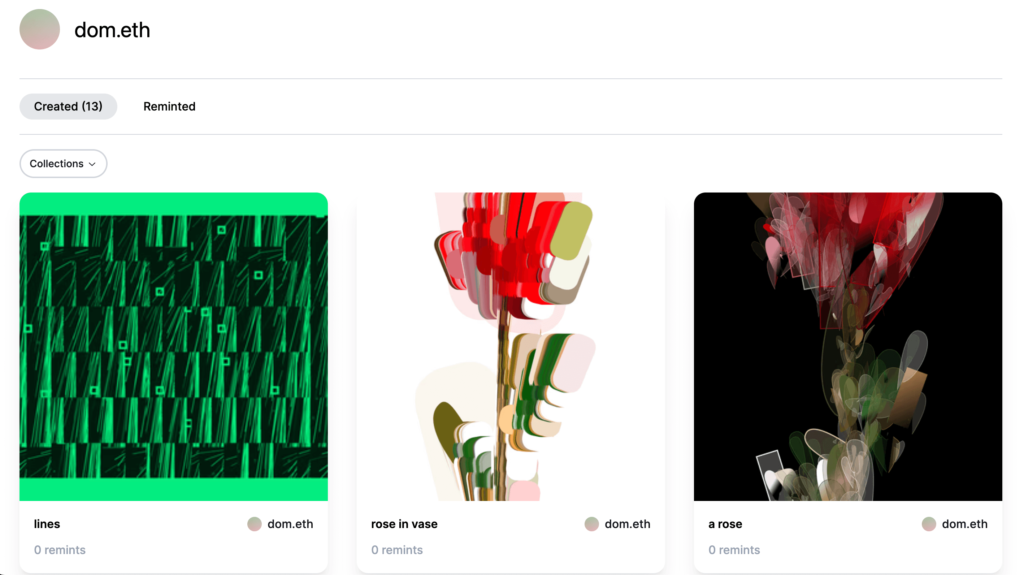

ということで、Blitmapファウンダーであるdom氏のFoundationでのNFT作品を、リミントすることにします。

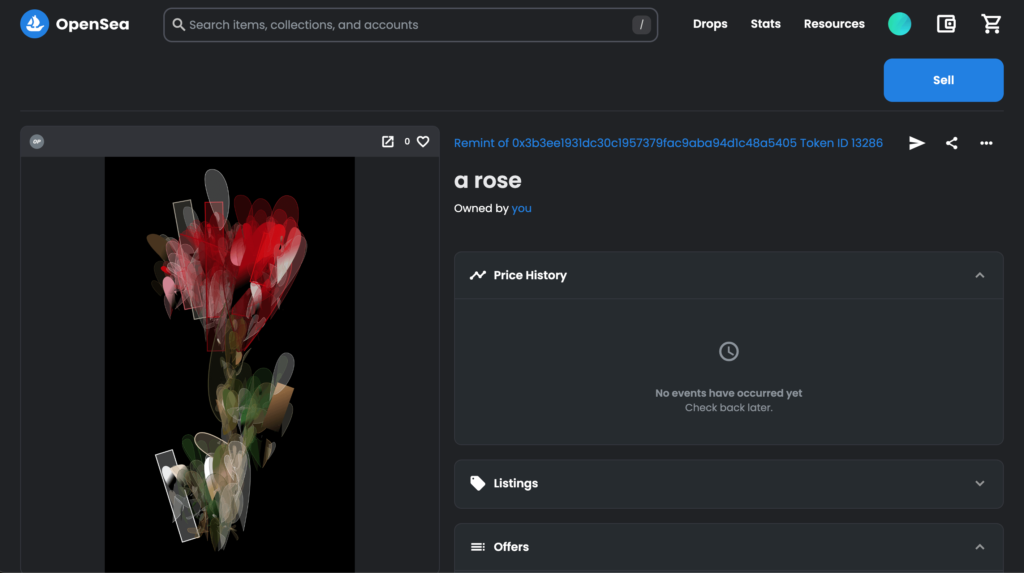

執筆時点では、13種類の一点ものNFTが存在していました。どのNFTもまだリミントされていないようなので、本記事では上画像右側にある「a rose」をリミントしながら、全体的な流れについて確認していきます。

先ほどのBlitmapの場合とは異なり、今回は「Remint」ボタンがクリックできる状態になっています。

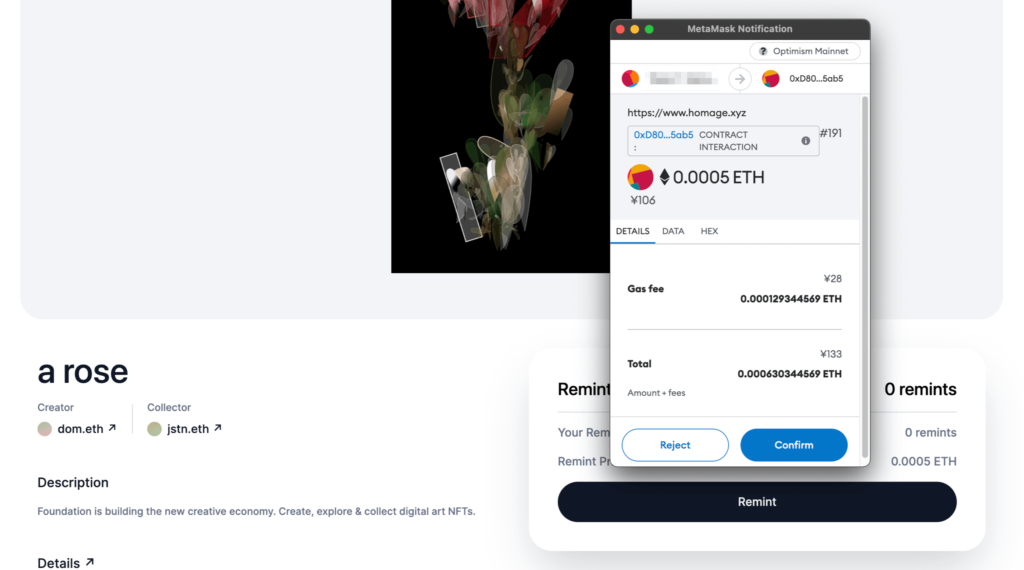

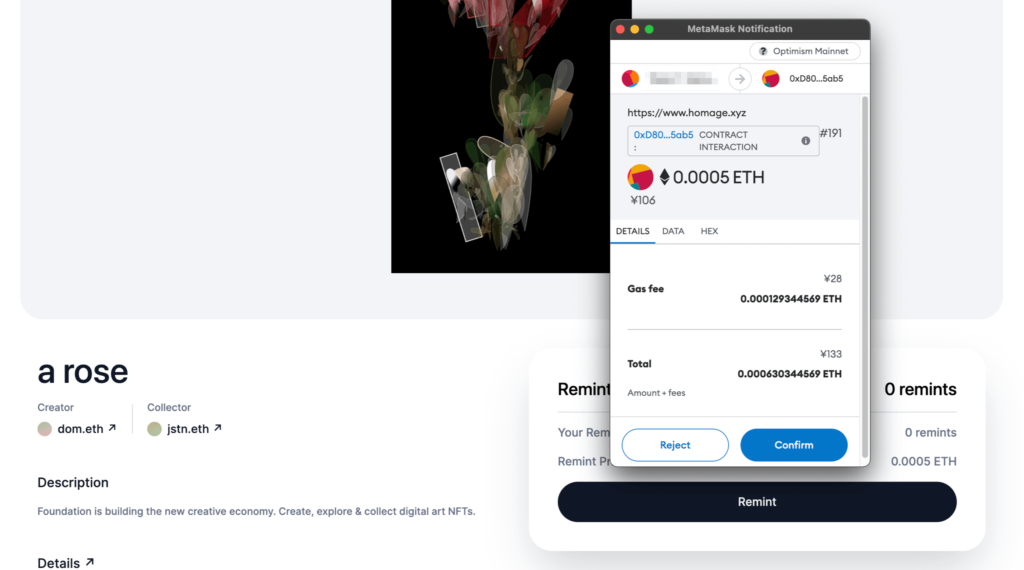

Remintボタンをクリックすると、MetaMaskのポップアップが開きました。ロイヤリティが106円で、gas代が28円となっています。お安い。

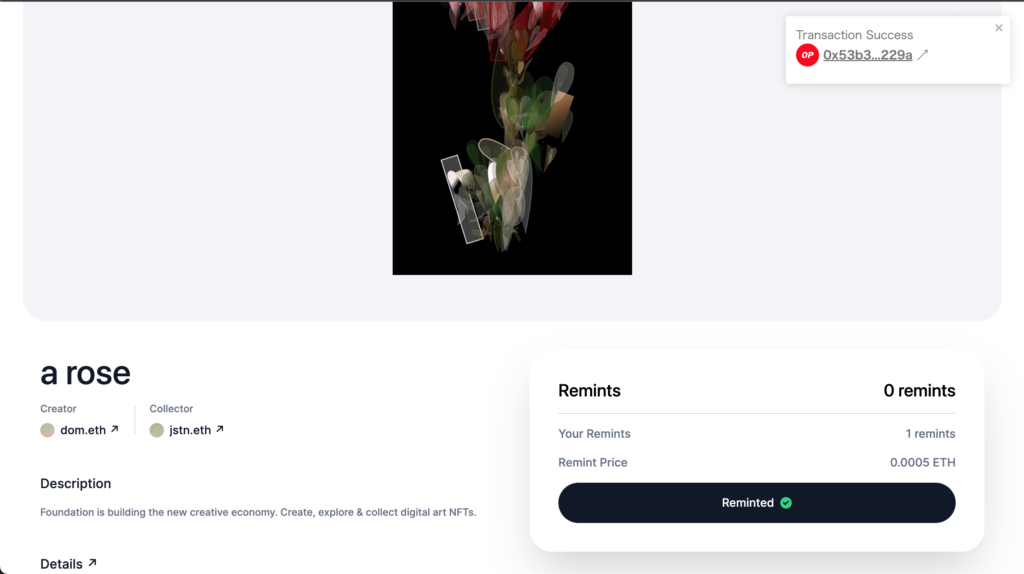

リミントが完了しました。実際に内部的にどのような処理が行われたのか確認していきます。

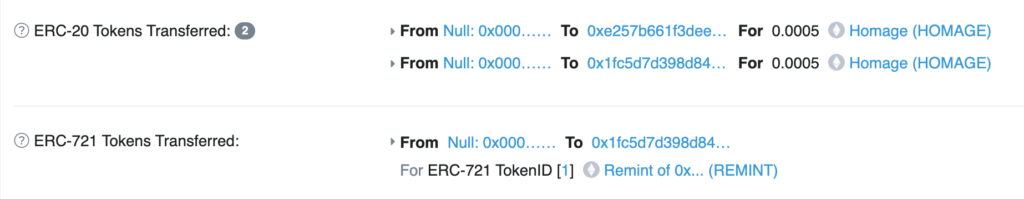

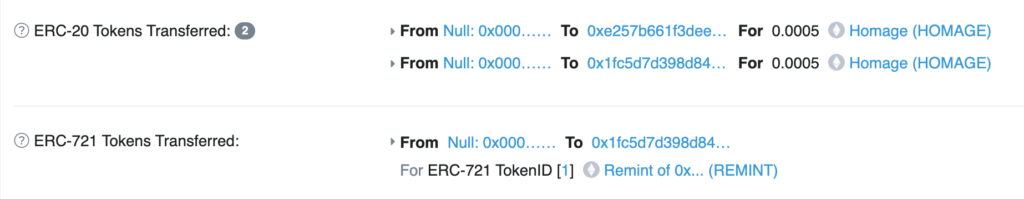

Optimism Explorerでトランザクションを調べてみると、大きく分けて以下2つの結果が得られたことが確認できました。

- ERC20トークン「Homage」が、クリエイター(厳密にはHomageのコントラクト)と筆者に対して、それぞれ0.0005HOMAGEずつ転送された

- ERC721トークン(リミントしたレプリカ版NFT)が、筆者に1つ転送された

Optimismチェーン上でリミントされたレプリカ版のNFTは、OpenSea上でも確認することができます。なお、コレクション名は「Remint of {コントラクトアドレス} Token ID {トークンID}」となっています。

以上のように、自分の好きなNFTを手軽に、そして安く新たにリミントすることで、そのNFTのファンであることを表明できます。また、そのレプリカ版NFTを使って、新しいエコシステムを構築する可能性や、NFTクリエイターが新たな資金調達手段を模索することもできそうです。

- 参照数という指標はNFTプロジェクトのKPIになり得るか

- 「一点ものNFTクリエイターの新たなマネタイズ手法」としての可能性

- 補足:現状の課題と解決策

筆者の論考・考察

この続き: 5,007文字 / 画像4枚

まとめ

今回は、NFTの評価指標として新しい価値観を提唱する「Homage」の概要や魅力などについて解説しつつ、参照数という指標がNFTプロジェクトのKPIになり得るかなどについて、私見を交えて筆者の考察を述べました。

本記事が、HomageというNFTリミントプロトコルの概要や使用メリット、また今後の発展可能性などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立ったのであれば幸いです。

また励みになりますので、参考になったという方はぜひTwitterでのシェア・コメントなどしていただけると嬉しいです。

🧭"参照数"という指標はNFTのKPIになるのか

— イーサリアムnavi🧭 Called "Ethereumnavi" (@ethereumnavi) March 11, 2023

🎨NFTをリミント (再発行)するプロダクト @homage_xyz について解説

🎨フロアプライスやトータルボリューム以外の重要な指標がNFTには必要

🎨一点ものNFTクリエイターの新たなマネタイズ手法としての可能性も

詳しくはこちら👇https://t.co/VW5IRnXiS8

イーサリアムnaviを運営するSTILL合同会社では、web3/crypto関連の記事執筆業務やリサーチ代行、その他(ご依頼・ご提案・ご相談など)に関するお問い合わせを受け付けております。

まずはお気軽に、こちらからご連絡ください。

- 法人プランLP:https://ethereumnavi.com/lp/corporate/

- Twitter:@STILL_Corp

- メールアドレス:info@still-llc.com