今回は、「Gearbox Protocol」というDeFiプロトコルの事例を概観しつつ、そこから得られた知見を「オンチェーンゲームの未来像」に当てはめながら、考察を述べていきたいと思います。

derio

derioさて筆者が近ごろ、「オンチェーンゲーム」領域に特に関心を抱いていることは、ヘビー読者の方であればお分かりいただけるかと思います。

2022年12月時点では、”三体問題”を題材にしたTopologyの「Isaac」や、zkSNARKを用いた不完全情報ゲーム「Dark Forest」などをはじめ、Ethereumエコシステムを中心に様々なオンチェーンゲームの開発が進められている状況です。

しかし現状、「オンチェーンゲーム」と呼ばれる類のものは一部のクリプトコア層の人々しか関心を示しておらず、DeFiもしくはそれ以上に参入ハードルが高いものだと思われていると、筆者は認識しています。

今後どのようにすればオンチェーンゲームがマス層含めた「講義の初心者」に普及していくのかについて考えたところ、「既存のDeFiをゲームの中に取り入れているプロジェクト」「UI/UXの一部をゲームのように見せることで参入ハードルを下げているプロジェクト」が含蓄に富んだ類似事例なのではないかと思い、本記事の執筆に至りました。

事例としては、DeFi KingdomsやAxie Infinityなどの”いわゆるGameFi”と呼ばれるものをはじめ様々ありますが、今回はその中でも特に「Gearbox Protocol」というDeFiプロトコルの事例が興味深いと感じました。

ということで、今回はGearbox Protocolについてピックアップして概観しつつ、オンチェーンゲームが広義の初心者層に普及するために何が必要かなどについて、私見を交えつつ述べていきたいと思います。

でははじめに、この記事の構成について説明します。

まずは、Gearbox ProtocolというDeFiプロトコルについて概観しつつ、その概要やdappを通した操作方法などについて解説します。

続いて、Gearbox Protocolの複雑な操作を簡易的に見せる効果を生み出している、インターフェイスとして提供されたブラウザゲーム「Leverage Ninjaモード」について解説します。

最後に、映画業界が「みんなに優しい作品」を作らなければならなくなったという他業界の既存事例を用いつつ、オンチェーンゲームのような複雑なプロダクトでありながら迎合主義に捉われず「広義の初心者層」に使われるものになるための素案について、私見を交えて考察していきます。

本記事が、「Gearbox Protocol」の概要やポイント、オンチェーンゲームの未来像などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的または投資上のアドバイスとして解釈されることを意図したものではなく、また解釈されるべきではありません。ゆえに、特定のFT/NFTの購入を推奨するものではございませんので、あくまで勉強の一環としてご活用ください。

イーサリアムnaviの活動をサポートしたい方は、「定期購読プラン」をご利用ください。

コントラクト部分:「Gearbox Protocol」とは

概要

Gearbox Protocolは、簡潔に言うと「過剰担保を必要とせず、メジャーなDeFiに対してレバレッジかけた投資をできるプロダクト」です。

一般的にDeFiでレバレッジをかけた取引をおこなう場合、「過剰担保型(Over collateral式)」が採用されていることによって、借りる金額よりも多くの資金をロックしておかなければならず、資金効率の悪さや手間がかかるなどの制約/デメリットがあると言われています。

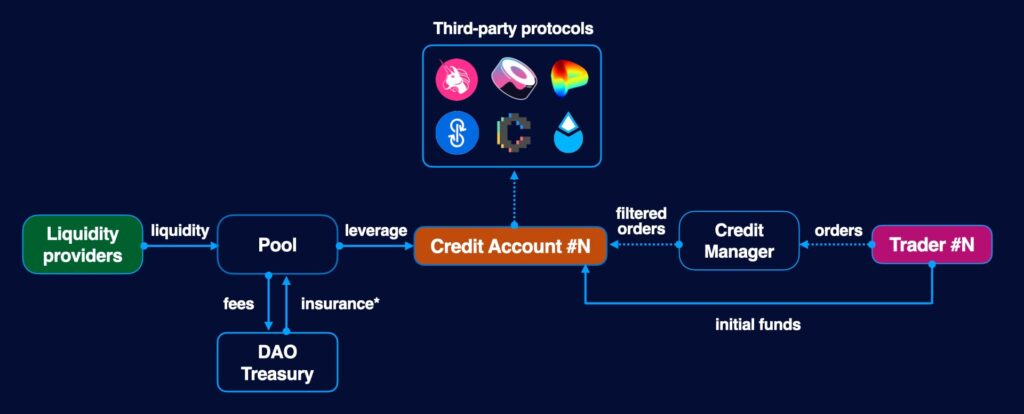

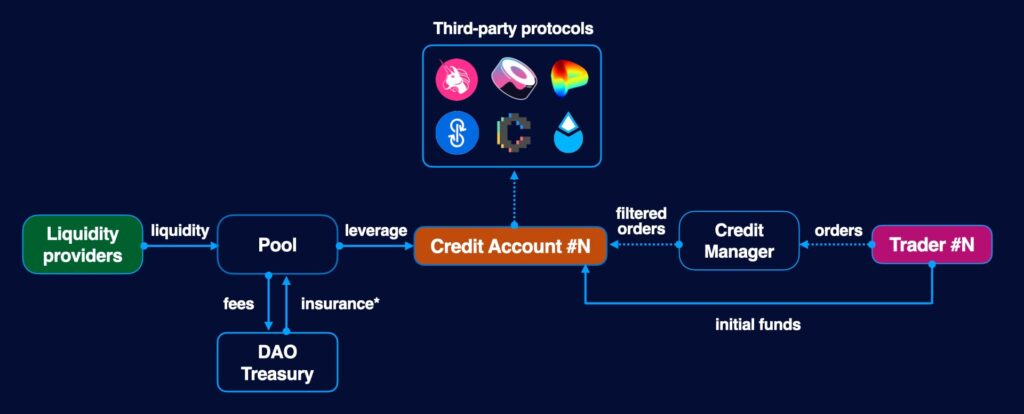

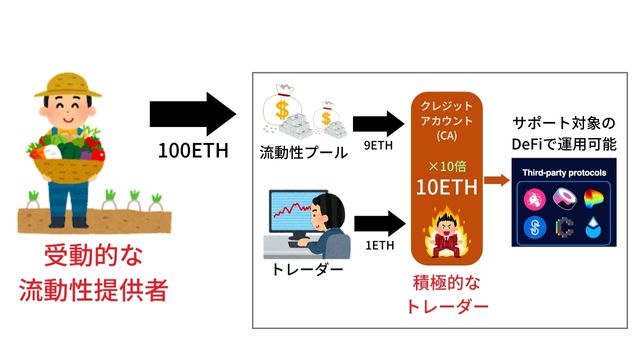

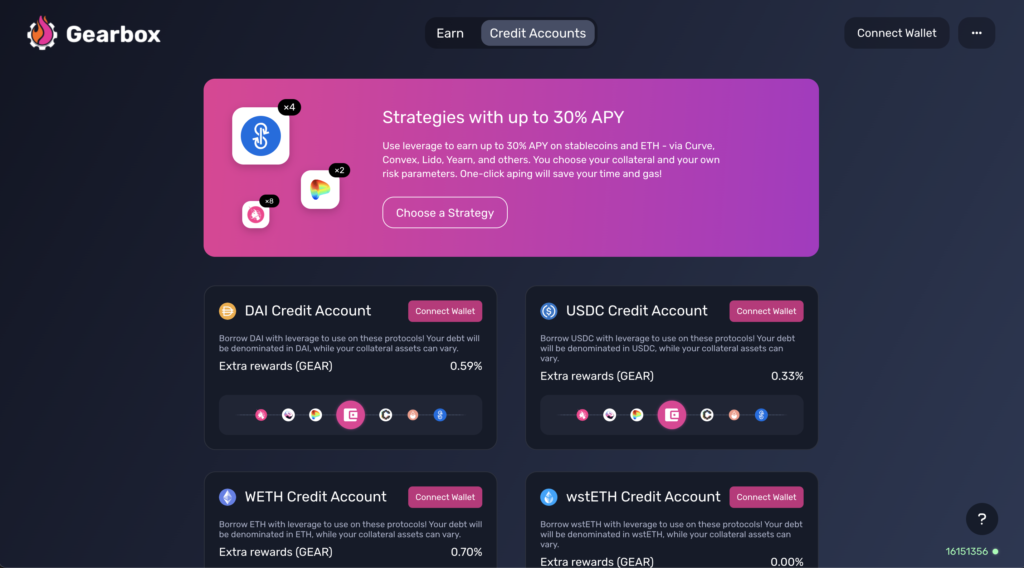

それに対してGearbox Protocolのアプローチは、Trader(トレーダー)がクレジットアカウント(上図中央のCredit Account「以下CAと表記」)を開設することにより、『過剰担保をロックせずとも、Pool(流動性プールか)ら資金を借りてレバレッジ運用ができる』というもの。

この仕組みにより、Curve LP戦略を資本サイズの10倍で実行したり、Uniswap取引を自分の持っている資金量の5倍以上のサイズで実行できるなど、Third-party protocolsでの幅を利かせた運用が可能になります。

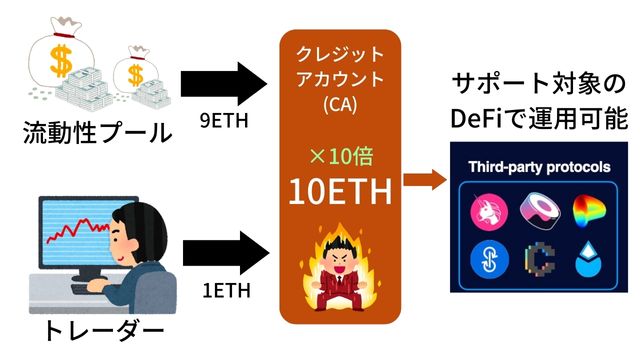

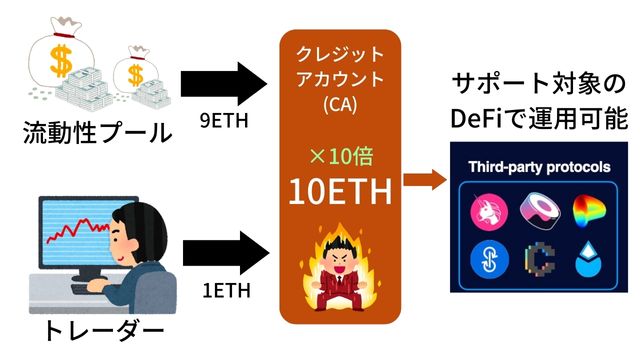

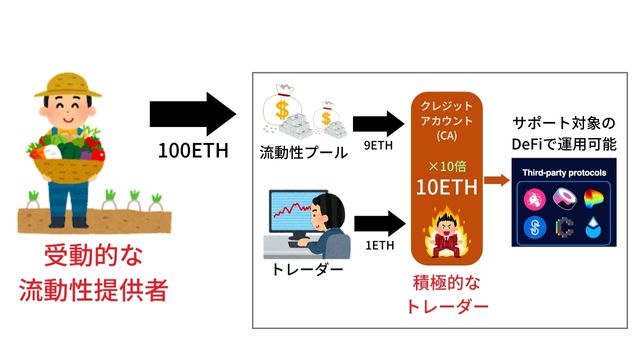

例えばあなたがトレーダー(CAユーザー)で1ETHの軍資金を保有している場合、Gearbox Protocolの流動性プールから9ETHを借りることにより、10倍のレバレッジをかけた取引をおこなうことができるのです。

なぜこのようなことが実現できるかというと、まずはCAがそれぞれ独立したスマートコントラクト(≠EoA)であり、レバレッジをかけた部分の資金をトレーダーが持ち逃げできない仕様となっているから、そして流動性プールに資金提供する人にもちゃんとメリットが設けられているためです。

Gearbox Protocolには、流動性を提供することで高いAPYを得る「受動的な流動性提供者」と、そのアセットを借りて4倍以上のレバレッジで取引やファーミングをおこなう「積極的なトレーダー」という、2つのサイドが存在します。

そして「受動的な流動性提供者」は、流動性プールに資金を提供することで『流動性マイニング(LM)プログラム』に参加し、$GEARを含めた高い利回りを得ることができます。(もちろんその分、清算リスクやコントラクトリスクなどもあります。)

dappを通した操作方法

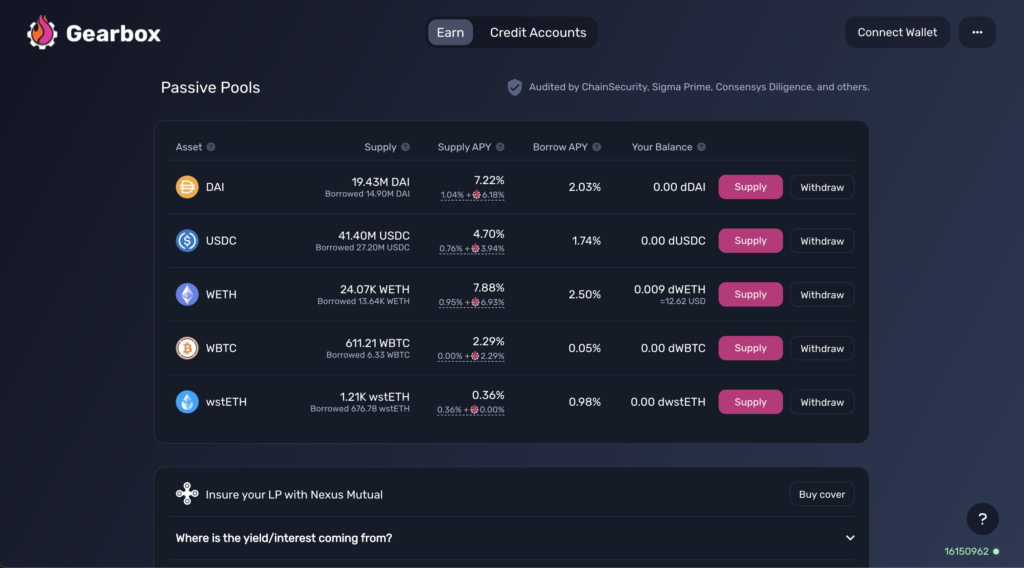

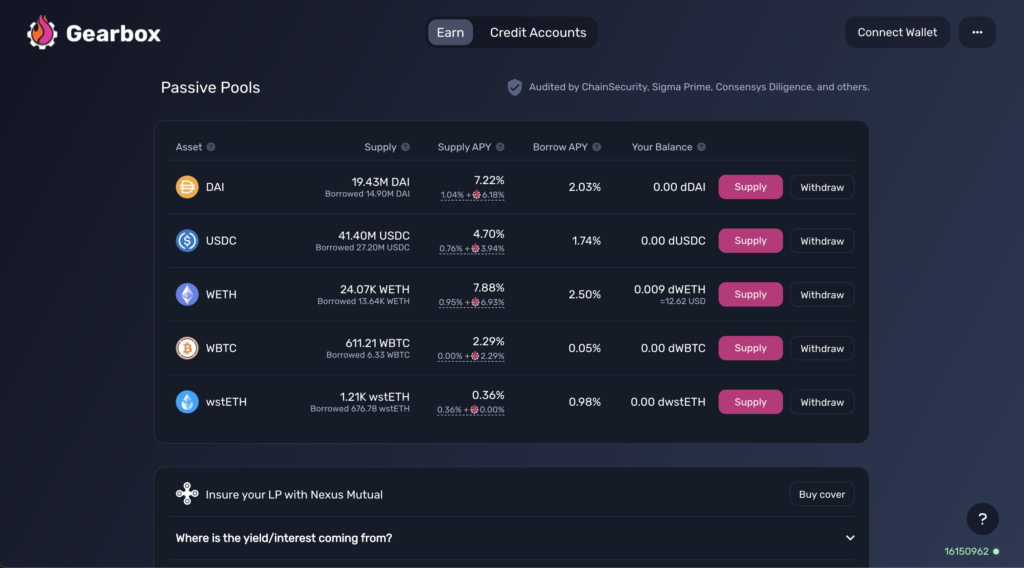

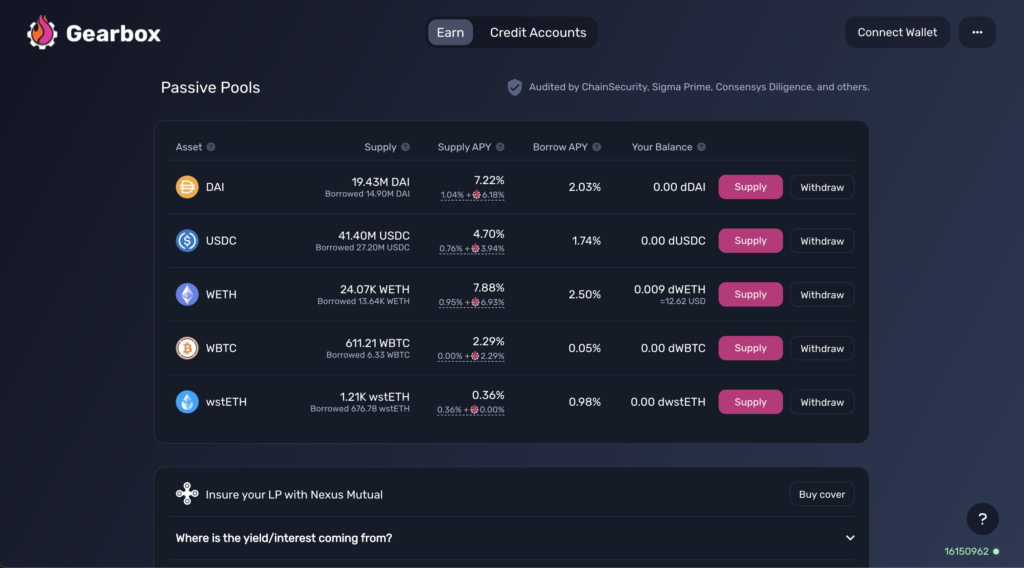

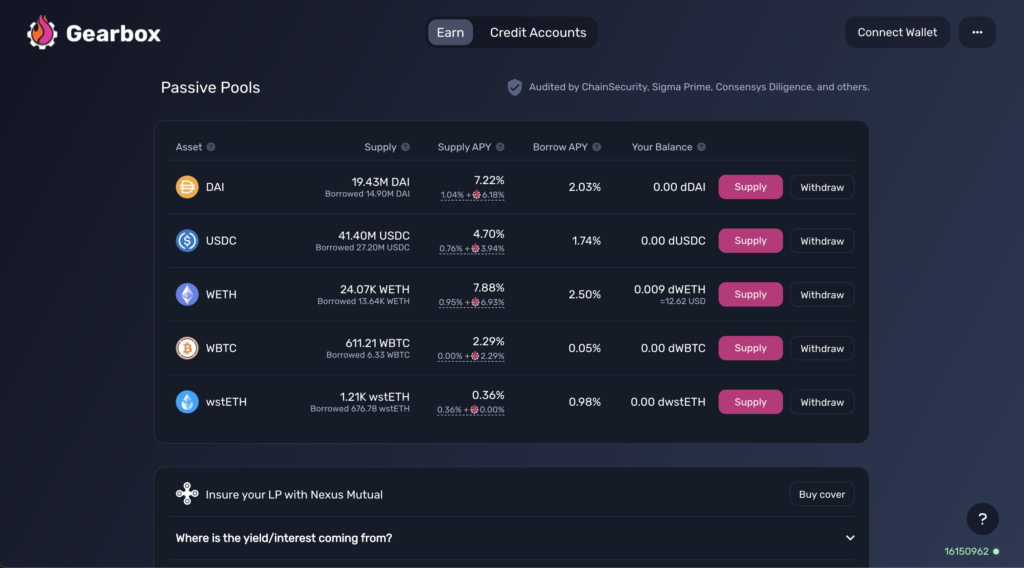

「受動的な流動性提供者」になりたい場合は、Gearbox Protocolのdappにある『EarnタブのPassive Pools』から操作可能です。

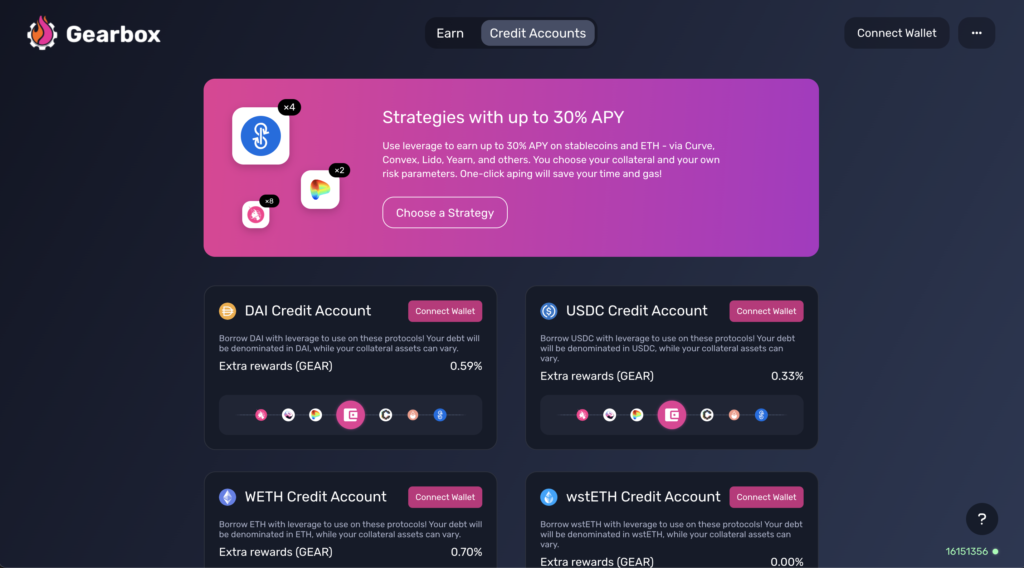

なお執筆時点では、セキュリティ上の理由から「積極的なトレーダー」になるためのCA開設が一部ユーザーにのみ解放されている状況ですが、パブリックになった際は『Credit Accountタブ』から操作可能です。

さて、ここまでを通して、Gearbox Protocolでは先進的なDeFi取引をおこなえることがお分かりいただけたかと思います。

しかし、クリプトに慣れ親しんでいる人からすると問題ないかもしれませんが、広義のDeFi初心者がこのようなdappを使うケースを想定してみた場合、やや敷居が高いように感じられたのではないでしょうか。

これはGearbox Protocolに限定した話ではなく、広義のDeFi初心者にとってはUniswapで流動性提供をおこなったり、CurveのUIUXを理解して操作するという体験自体が、ハードルの高いことなのです。

そんな中で今回、筆者がGearbox Protocolで着目した興味深いポイントは、「V2(バージョン2)のイニシャルローンチ時にゲームインターフェイスを提供している」ということです。

次章では、このゲームインターフェイスにフォーカスしていきつつ、最終章の論考・考察パートでは、複雑なDeFiであっても「ゲームの中にDeFiを取り入れる」「DeFiのUIUXをゲームによって改良する」ことであらゆるcrypto体験の敷居を下げられるのではないかという点について解説していきたいと思います。

なお、Gearbox Protocolに関するさらなる詳細を知りたいという方は、日本語記事も含めた以下の資料集をご参考ください。

- 本記事における参考資料リスト

- dev.gearbox.fi/docs/documentation/intro

- GearboxProtocolの簡単な解説

- Gearbox protocolの概要 -その仕組みとリスク-

- Hello, world! This is Gearbox — Generalized Leverage Protocol.

- Leverage 2.0 — Credit Account as a DeFi primitive.

- Gearbox DAO: Retroactive Public Contributions Funding & Jan Recap

- GEAR Token and Governance: Reverse Voting Escrow

- [GIP-21] Leverage Ninja Mode & Limits for V2

- Leverage Ninja mode: Gearbox V2 is LIVE!

- 2022年12月10日に発表されたGearbox Protocolの最新状況

インターフェイス部分:「Leverage Ninjaモード」とは

概要

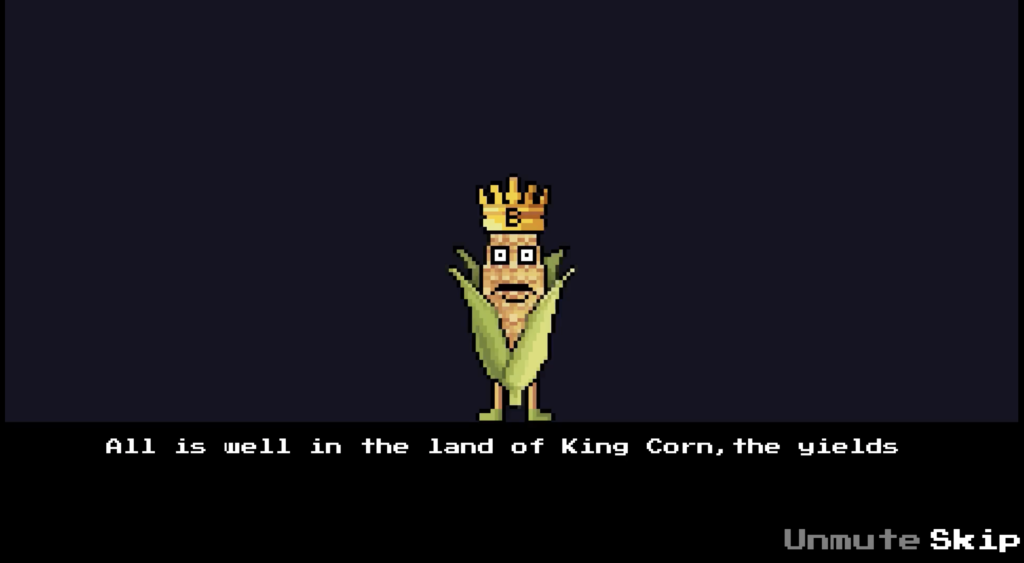

Leverage Ninjaモードは、Gearbox ProtocolのV2がローンチした際に開発者が作成したブラウザゲームです。

先ほどの章で「受動的な流動性提供者」になる際に利用するdapp画面をご覧いただきましたが、裏側で同じコントラクトを叩くのにもかかわらずUIUXとしてはまるでゲームをプレイしているような体験を提供しており、非常にDeFi初心者に優しい設計であると筆者は感じています。

Leverage Ninjaモードではdappと同じように、内部にGearbox Protocolへの流動性マイニングの機能や、CAを使うために必要となるSBT(Access Pass Ninja)のmintプロセスなどを備えたゲーム(インターフェース)です。

一方、「受動的な流動性提供者」になるための流動性マイニング(LM)プログラムは誰でも無制限に利用可能となっているため、次節ではゲームンターフェイスを通して実際に流動性提供をおこなっていきます。

実際にプレイしながら解説

ゲーム画面にアクセスすると、ストーリーや世界観についてのビデオ流されます。(右下の「Skip」で飛ばすことができます。)

ストーリーが終了すると、上写真のようなタイトル画面に遷移します。

まずは、「Play Game」をクリックしてゲーム画面に移ってみましょう。

執筆時点でのゲーム画面はこちら。なお、操作方法は非常にシンプルです

- 左/右カーソルキー:横移動

- 上カーソル/スペースキー:ジャンプ

- 下カーソルキー:降りる

ではここからは、ゲーム画面の右側/左側に進んだ時にそれぞれ何があるか、またクリックした時に裏側(コントラクト)で何が行われているかについて、解説していきます。

左側:Passive LM To earn GEAR

Passive LM To earn GEARは、直訳すると「$GEARを獲得するためのPassive LM(受動的な流動性マイニング)」です。

冒頭で述べた通りGearbox Protocolには、流動性を提供することで高いAPYを得る「受動的な流動性提供者」と、そのアセットを借りて4倍以上のレバレッジで取引やファーミングをおこなう「積極的なトレーダー」という、2つのサイドが存在します。

ゲーム画面左側に進んでいくことで、前者の「受動的な流動性提供者」として、流動性プールに対してETH(WETH)を提供してEarnすることができます。

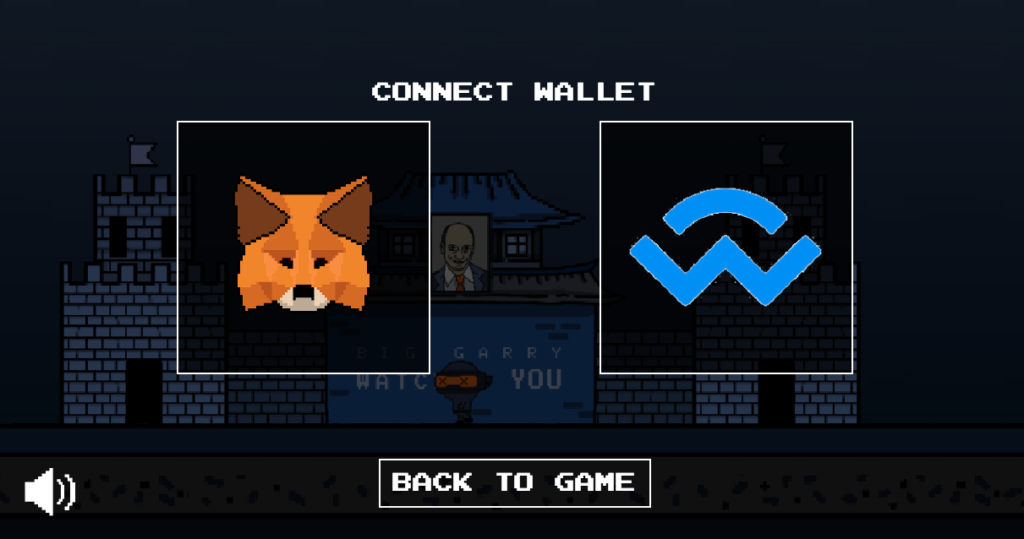

しばらく進むと「CONNECT WALLET」のUIに切り替わるので、MetaMaskを接続し、「BACK TO GAME」をクリックしてゲーム画面に戻ります。

さらに左側へと進んでいくと、DAI/ETH/WBTC/USDCなどと書かれた土管が現れました。

どうやら、この土管に入っていくことで各トークンを用いた流動性提供がおこなえるようです。

それでは試しに、ETHの土管の上にジャンプして立ち、下カーソルキーで土管の中に入ってみましょう。

すると上写真のように、Gearbox Protocolに対してETHをdepositする画面が表示されました。

ここでETHの数量を入力して「DEPOSIT」ボタンをクリックすると、MetaMaskを署名を求められ、その後内部的にETHをWETHに交換したのち、Gearbox Protocolの流動性プールへと送られます。

右側:Leverage Strategies

Leverage Strategiesは、その名の通り「レバレッジ戦略」です。

トレーダーがCAを作成して活用することで、自分の資金に数倍のレバレッジをかけた取引をおこなうことが可能になることは先述までの通りですが、こちらに関してもゲームインターフェスを通して操作できます。

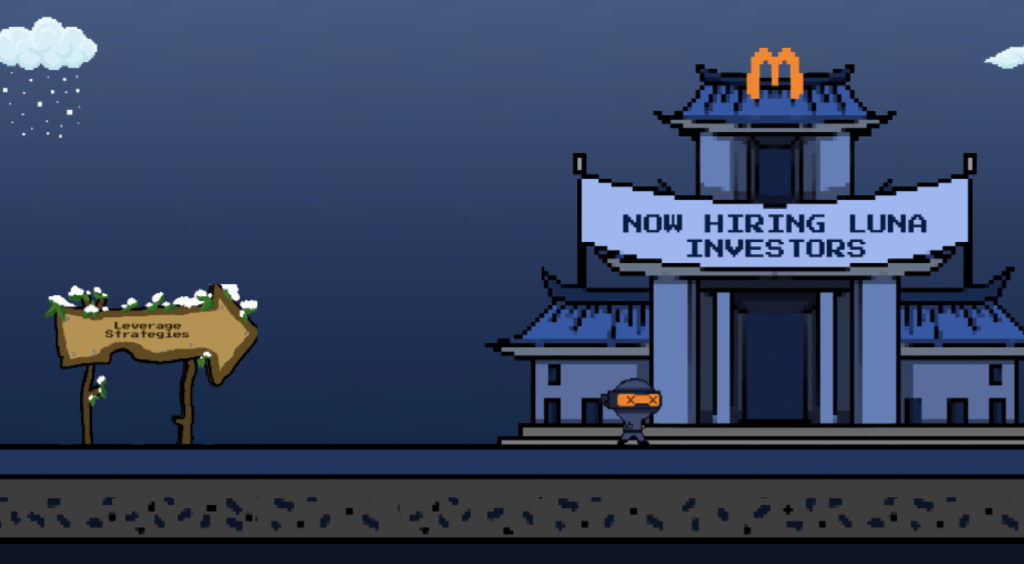

右側に進んでいくと、「NOW HIRING LUNA INVESTORS」と書かれた建物があるので、こちらに入ります。

すると、マクドナルドの求人ページへの遷移ボタン(左側)と、「BECOME A LEVERAGE NINJA」ボタン(右側)が表示されます。

なお、執筆時点のV2では、レバレッジ忍者になるため(クレジットアカウントを作成するため)にはDegen NFTが必要です。

現在はDegen NFTを入手不可なので今回はここまでしかプレイできませんでしたが、ゲームインターフェイスから操作することで広義のDeFi初心者のハードルを下げられそうだという雰囲気を体感していただければ幸いです。

このように、一般的に難解なUI/UXが多いDeFiのwebサイトと比較すると、「DeFiのインターフェイスにゲーム要素を取り入れる」ことにより、非常に初心者に優しい設計になっていると感じました。

筆者の論考・考察

この続き: 3,058文字 / 画像2枚

まとめ

今回は、「Gearbox Protocol」というDeFiプロトコルの事例を概観しつつ、そこから得られた知見を「オンチェーンゲームの未来像」に当てはめながら、考察を述べてまいりました。

本記事が、「Gearbox Protocol」の概要やポイント、オンチェーンゲームの未来像などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立ったのであれば幸いです。

また励みになりますので、参考になったという方はぜひTwitterでのシェア・コメントなどしていただけると嬉しいです。

記事をアップしました🆕

— イーサリアムnavi🧭 (@ethereumnavi) December 11, 2022

今回は、「Gearbox Protocol」というDeFiプロトコルについて概観しつつ、複雑な操作を簡易的に見せる効果を生み出しているゲームインターフェイスの事例をもとに、オンチェーンゲームの未来像について考察ならびに解説しました📝@GearboxProtocol https://t.co/0vJqBVvwOd

イーサリアムnaviを運営するSTILL合同会社では、web3/crypto関連の記事執筆業務やリサーチ代行、その他(ご依頼・ご提案・ご相談など)に関するお問い合わせを受け付けております。

まずはお気軽に、こちらからご連絡ください。

- 法人プランLP:https://ethereumnavi.com/lp/corporate/

- Twitter:@STILL_Corp

- メールアドレス:info@still-llc.com