今回は、新進気鋭のオンチェーンゲームとして注目されるであろう「Kamigotchi」について、先取りして紹介・解説していきたいと思います。

前回のSky Strifeの記事でも言及しましたが、筆者は先日(2023年4月13日)、Komorebi’s Hacker Houseによる「On-chain gameplay workshop」イベントに参加してきました。

そこで、LatticeによるSky Strife(上写真右から2番目)の面白さを肌で感じたのですが、今回ご紹介するAsphodel LabsのKamigotchi(上写真右から1番目)も非常に興味深い題材だったため、今回はこちらにフォーカスして解説していきます。

ただし、執筆時点においてKamigotchiはスーパーアーリーなフェーズのため、webサイトが公開されておらず、またゲームのデモプレイができない状況です。

ということで本記事では、Kamigotchiの全体像を概観しつつ、Modカルチャーや相互作用性について筆者の私見を述べながら解説し、最後に他業界(映画業界)の変革から垣間見える今後のweb3ゲームの可能性というテーマでコラムを書いていきたいと思います。

でははじめに、この記事の構成について説明します。

まずは、執筆時点で明らかになっているKamigotchiの概要や運営チーム、その他ゲームやエコシステムに関する情報について網羅的にまとめていきます。

続いて、オンチェーンゲームやAW (Autonomous World)によく見られる「Modカルチャー」「相互作用性」とKamigotchiの関連性などについて、筆者の私見を交えながら考察を展開していきます。

最後に、映画の内容を『効率的かつ楽に情報収集する手法』として、倍速視聴したり10秒飛ばしで見るタイパ主義の事例をもとに、web3ゲームにおける「オリジナルからの改変行為」についての筆者の考えを述べていきます。

本記事が、Kamigotchiの概要やゲーム性、オンチェーンゲーム/Autonomous Worldの未来像などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的または投資上のアドバイスとして解釈されることを意図したものではなく、また解釈されるべきではありません。ゆえに、特定のFT/NFTの購入を推奨するものではございませんので、あくまで勉強の一環としてご活用ください。

イーサリアムnaviの活動をサポートしたい方は、「定期購読プラン」をご利用ください。

「Kamigotchi」とは

- Webサイト (coming soon)

- Discord

- Medium (@Lethe)

Kamigotchiの概要

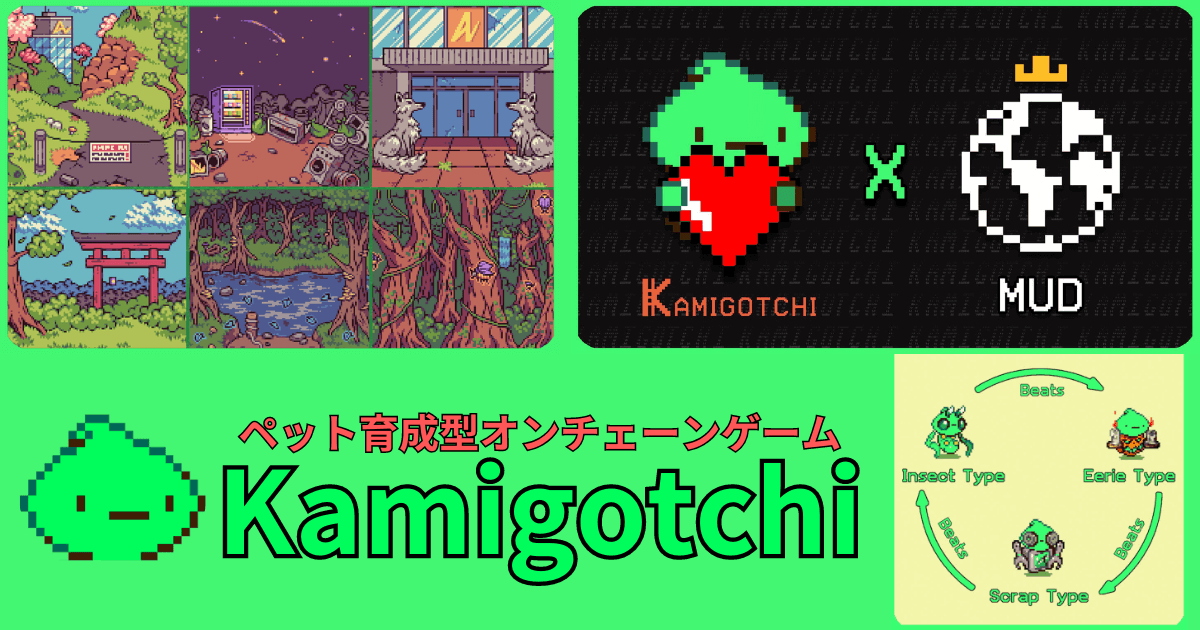

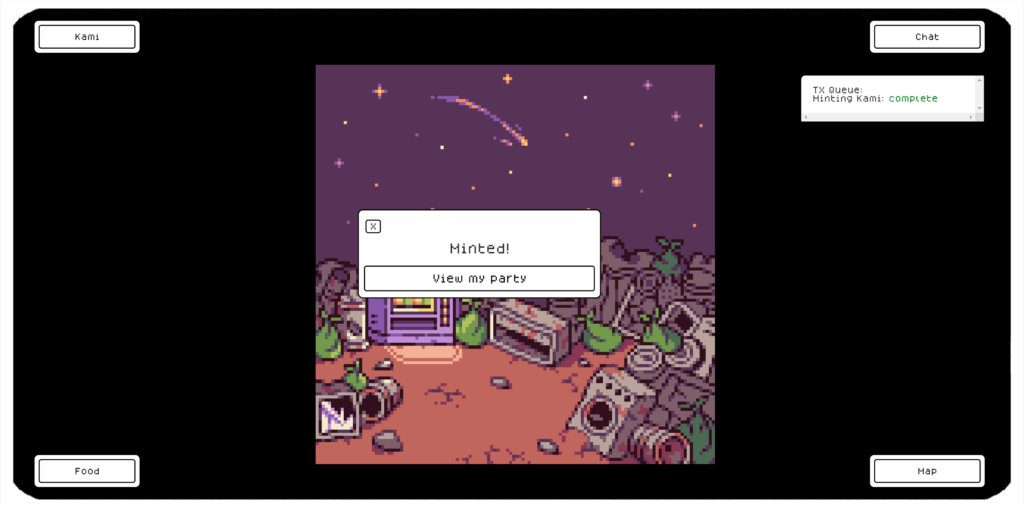

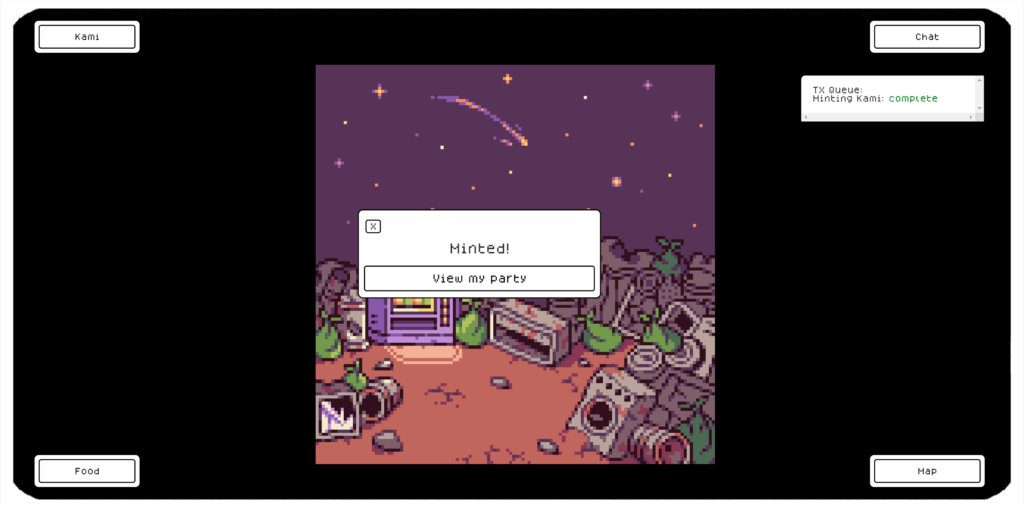

Kamigotchiは、Cosmosエコシステム上のalt-L1チェーン「Canto」をベースに構築されているオンチェーンゲームです。

Kamigotchiは「Kamigotchi Worldと呼ばれる世界に住んでいるキャラクター」という設定で、Kamigotchi Worldは『Autonomous World(人間の監視を必要としない、完全にオンチェーンにあるゲーム世界)』の達成に向けた最初の一歩として位置付けられています。

derio

derio他のオンチェーンゲーム事例を見ている人はお察しかと思いますが、Kamigotchiもゲームのロジックはすべてスマートコントラクトに依拠しているため、『Cantoチェーンが安定稼働し続ける限り、Kamigotchi Worldのコア部分は不滅』となります。

このあたりの詳細は順番に後述していきますが、Kamigotchi Worldにはノードや商人、KamigotchiというキャラクターNFTなど様々なエンティティが存在すると同時に、$KAMIというゲーム内通貨やDAOの投票権として機能するERC-20トークンなどが存在し、ユーザーによるModコンテンツなども巻き込みながらエコシステムを拡大させていこうとするプロダクトになっています。

ちなみに、CantoはEVM互換チェーンなので、オンチェーンゲーム開発フレームワークである『MUD』をベースに構築されていますが、Cantoを用いている理由などについては次章で解説します。

運営

Kamigotchiを運営しているのは、Asphodel Labsというオンチェーンゲームスタジオです。

Asphodel Labsは、今回ご紹介しているKamigotchi Worldに加えて、Asphodelというオンチェーン世界の構築も手掛けています。

また、現在の運営メンバーは、lethe氏やNedu氏、jirach氏、jb0x氏などが在籍しています。

初期のフェーズは、Asphodel Labsが中心となってKamigotchiの開発を手掛けていますが、将来的にはKamigotchi Worldは後述する『KamiDAO』によって統治される予定になっています。

KamiDAOについて

KamiDAOは、1 $Kami:1票の割合で機能する組織であり、Kamigotchiのミント資金やゲームに使われたガス代の一部をDAOに提供する機能などを管理します。

補足:$KAMIについて

Kamigotchi Worldのネイティブなゲーム内通貨であり、ERC-20トークンとして実装される。ゲーム内では、$KAMIを使ってマーチャントから消耗品やModを購入したり、Kamigotchiの様々なアップグレードに使用することが可能。さらに、将来的にDAOがKamigotchiの新規ミントを承認した場合、ミント費用として$KAMIが仕様される予定となっている。また、$KAMIはAsphodel Labsによって事前にマイニングされたり、販売されたり、Kamigotchiを使用しているノードからの収穫プロセス以外の方法で利用できるようになることはない。$KAMIは直接DAOのウォレットに送られる仕様となっており、Asphodel Labsはそのウォレットにアクセスすることはできないとのこと。

なお、先述の通り初期運営チームはAsphodel Labsが担っていますが、将来的にKamiDAOに対して権限をどんどん移譲していく予定で、最終的な目標は「Autonomous Worldとして完全に分散化された状態になること」だとしています。

Kamigotchiのゲーム性

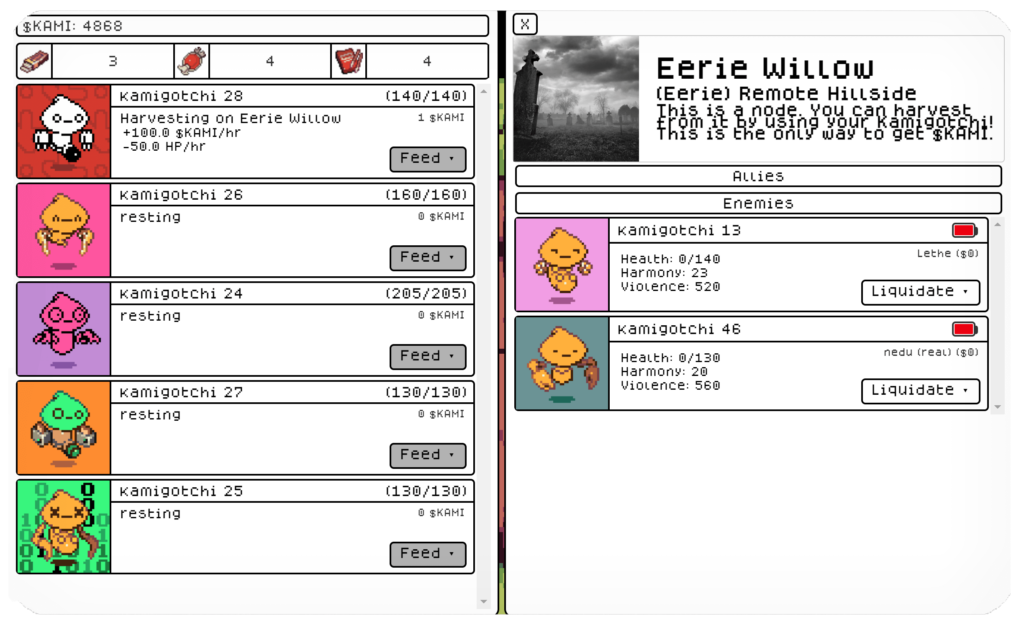

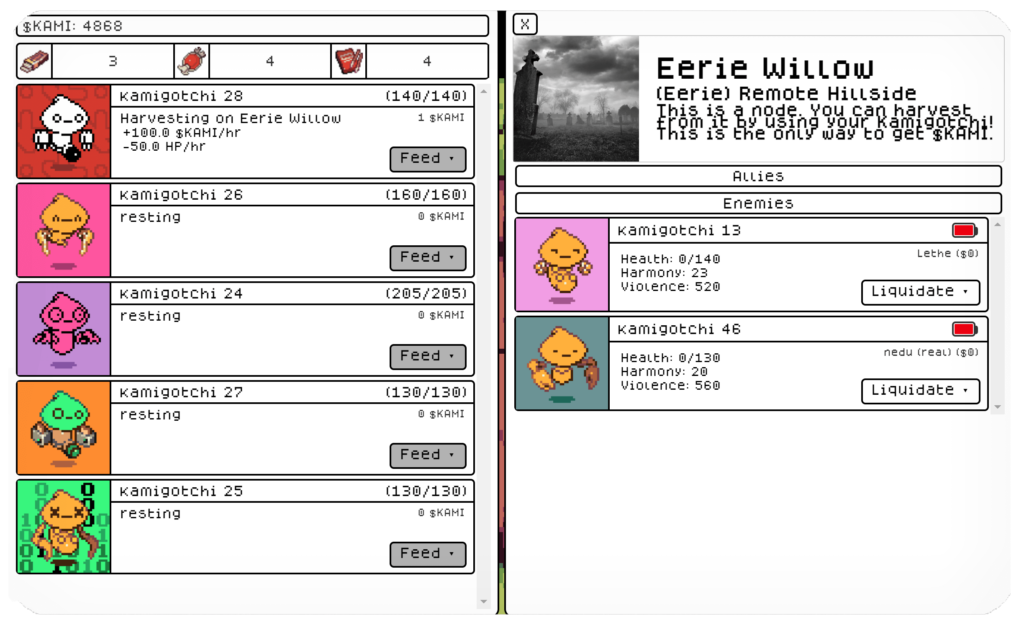

Kamigotchiのコアとなるゲームループは、PvPのメカニズムを持つ多人数参加型のRPGアイドルゲームです。

大まかなゲームの概要としては、Kamigotchiを使って世界中にあるノードから$KAMIを集めながら、その$KAMIを使ってKamigotchiのアップグレードや食料の購入に利用できるという流れです。

しかし、$KAMIを集めるとKamigotchiの体力が減っていく仕様となっています。そして体力が低下すると、他のプレイヤーが自分のKamigotchiであなたのKamigotchiを捕食してしまうことがあります。

そのため、Kamigotchiに常に餌を与えて体力を維持し、注意深く見守ることが大切です。(このあたりの内容は後の節で詳述します。)

ちなみに、もしKamigotchiが死んでしまった場合には、ゲーム内ショップで復活アイテムを使うことで、再度そのKamigotchiを使用することができるようになるそうです。

Kamigotchi(キャラクター)について

Kamigotchiは、手続き的に生成されるペットNFTであり、他の様々なNFTと同様にランダムで割り当てられるtraits(特性)で構成されています。

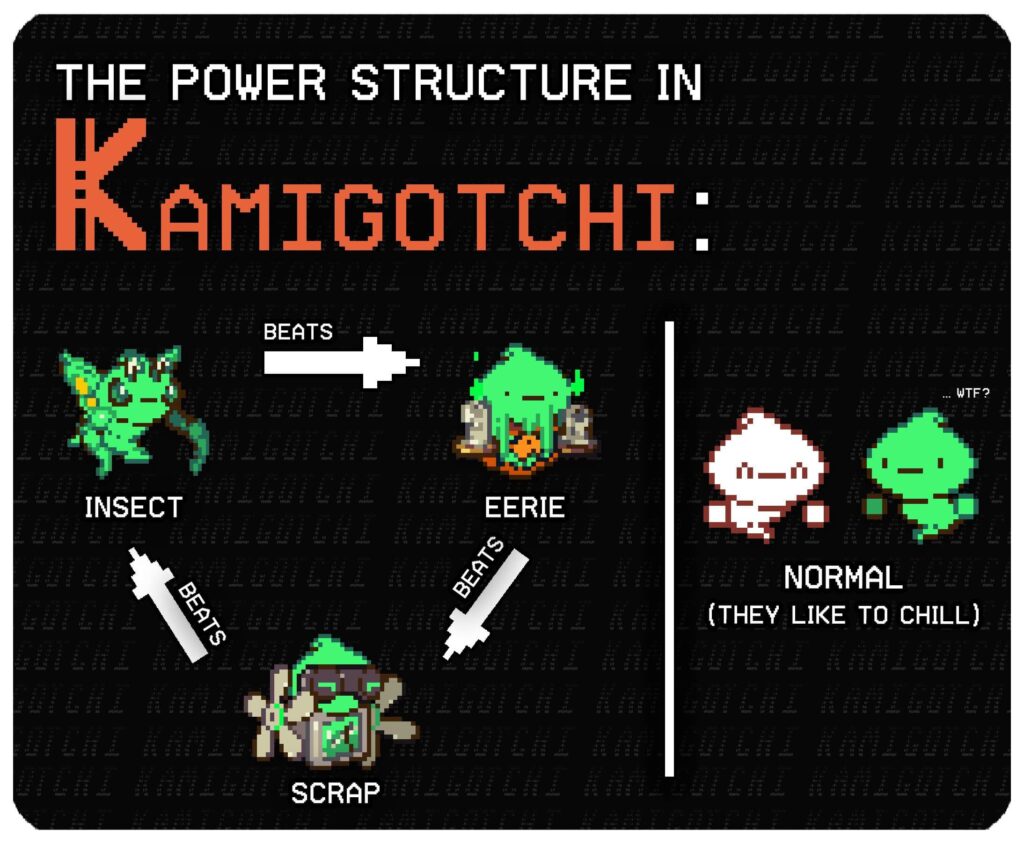

ただ、Kamigotchiは単なるtraitsだけではなく、traitsによって決定づけられる4種類のタイプ(ノーマル、昆虫、スクラップ、不気味)とステータス(パワー、ヘルス、バイオレンス、ハーモニー)が存在しているのが特徴的です。

なお、ポケモンのように「一部の特性は他の特性よりも珍しかったり強力になり得る」という仕組みがあるため、戦略的な判断とバランスが必要とされることで『ゲームとしての面白さ』も感じることができるようになっています。

ノードと収穫について

Kamigotchiには、ノードという概念が存在します。ノードは、ブロックごとに収穫($KAMIなどのリソースを生産)するためのエンティティであり、各ノードにはブロックごとの生産速度が存在します。

ちなみに、Kamigotchiがノードから収穫する速度は、そのPower (攻撃力)に基づいて決まります。また、収穫中にHealth (体力)が減少する速度も決定されます。

そして、ノードでアクティブに収穫している間、Kamigotchiは他のKamigotchiから攻撃されることがある点が、本ゲームを攻略する上で欠かせないポイントです。

どういうことかと言うと、例えばKamigotchi “A”が積極的に収穫を行う際に少しずつ体力が減少していくのですが、この体力が閾値を下回っている状態のとき、他の攻撃者(Kamigotchi “B”)はKamigotchi “A”を殺して、収穫していた$KAMIの一部をclaimすることができるのです。

つまり、体力が低いKamigotchiは狙われやすくなってしまうため、Power (攻撃力)とHealth (体力)のバランスを取りながらゲームを進めつつ収穫を行なっていく必要があります。

このように、ノードと収穫に関するゲームプレイは、戦略的な判断とバランスが求められる面白さがありそうだと期待できます。

なおプレイヤーは、収穫を好きなときに中止し、$KAMIをclaimしてKamigotchiに餌を与えて回復こともできるそうですが、このあたりは実際にゲームがローンチされてからの方がイメージしやすいかもしれません。

2021年にLootやBlitmapの創設者であるdom氏が作成した、「○○時間以内にfeed(餌を与える)関数を呼び出さないと死亡してしまうwagmigotchi」とイメージが近い感じがします。

POSTCARDS FROM PARADISE (aka "pfps")

— dom (@dhof) October 4, 2021

– free commemorative nft for anyone who took care of wagmigotchi

– one mint per address

– on-chain and public domain

"proof of kindness"

unaudited. mint at your own risk here: https://t.co/rOQGdgZSue pic.twitter.com/oKMKyhBGKl

次章では、Kamigotchi WorldがAW(Autonomous World)を実現するためにどのようなビジョンを描いているのか、そしてオンチェーンゲームとしてどのような設計にしていくのか等について解説していきます。

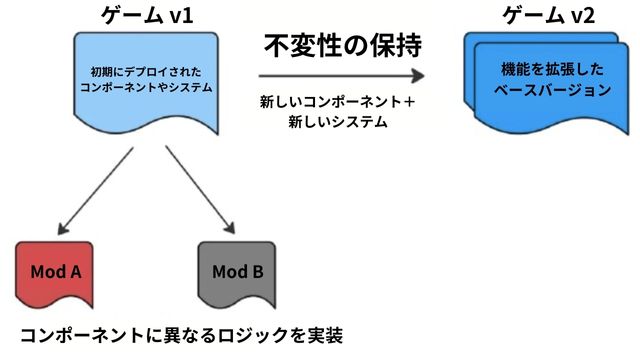

Kamigotchiが推進するModカルチャーや相互作用性について

「Mod」とはModification (改変)の略であり、ゲームのコミュニティや開発者によって作成されたゲームの改造や拡張を指す。例えば、ゲームのキャラクターモデルを変更したり、新しいマップやクエストを追加したりすることができる。

Kamigotchiでは、ローンチ後の最初の大型アップデートで、基本ステータス(攻撃力、体力、暴力、調和力)に影響を与えるModアイテムや、その他の副次的な効力を与えるModアイテムを装備可能になると発表されています。

例えば、ベースの実装としては『Kamigotchiの体力が低い状態で収穫を行うことにインセンティブはない(死亡リスクが高いから)』ですが、「体力が低いKamigotchiは消耗した体力1点につき、より多くの資源を収穫する」といったようなMODシステムを、コミュニティドリブンで開発・実装できるようになるかもしれません。

ボトムアップに報酬とリスクのバランスを取るというプレイヤーダイナミクスを生み出し、さらにプレイヤーがpvpに参加するインセンティブを与えることで、Kamigotchi World全体に影響を及ぼしながら、世界を構築していく。正にAutonomous Worldの目指す一つのかたちと言えるでしょう。

ちなみに、元祖オンチェーンゲーム「Dark Forest」でも、活発なbot開発やその売買、それに関するDAO(コミュニティ)が発展し、エコシステムを形成しています。

以前ご紹介したCurioのTreatyのように、Kamigotchi Worldでも『ユーザーがゲームに直接影響を与えるロジックを作成して共有/販売できる世界』が実現するのではないかと考えられます。

このような構想から、Kamigotchiは積極的にModカルチャーや相互作用性の側面を推進しているように見て取れます。

人々がブロックチェーンに興味を持つ理由は、金銭的なもの以外にもたくさんあります。そして、それがあらゆるオンチェーン活動を生み出し、ユーザーエンゲージメントを生み出します。さらにオンチェーンゲームでは、既存ゲームの中ではこれまでになかった新しいタイプのオーナーシップモデル、新しいタイプの相互作用が発生します。

これらの要素を鑑みて、彼らはModカルチャー・相互作用性を最大限に活用することにフォーカスするため、「SolidityやEVM互換チェーンを使用すること」にこだわり、CantoチェーンをベースにMUDを用いてKamigotchi Worldを構築しているそうです。

現状、筆者はCanto上で構築されているオンチェーンゲーム事例を他に知りませんが、Solidity/EVM互換チェーンを使用することのメリットを活かしつつ、新たなオンチェーンゲームモデルの構築のために、Cantoの強みを活かしたAWが誕生するのではないかと楽しみにしています。

[コラム] 映画業界の転換と今後のweb3ゲーム

この続き: 3,444文字 / 画像1枚

まとめ

今回は、Kamigotchiの全体像を概観しつつ、Modカルチャーや相互作用性について筆者の私見を解説し、最後に他業界(映画業界)の変革から垣間見える今後のweb3ゲームの可能性というテーマでコラムを書きました。

本記事が、Kamigotchiの概要やゲーム性、オンチェーンゲーム/Autonomous Worldの未来像などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立ったのであれば幸いです。

また励みになりますので、参考になったという方はぜひTwitterでのシェア・コメントなどしていただけると嬉しいです。

◤ Kamigotchiについて ◢

— イーサリアムnavi🧭 Called "Ethereumnavi" (@ethereumnavi) May 14, 2023

👾新進気鋭のポケモンライクな育成系オンチェーンゲーム @kamigotchiworld を紹介

👾Autonomous WorldのModカルチャーや相互作用性にもフォーカス

👾web3ゲームにおける「オリジナルからの改変行為」についてのコラムも掲載

詳しくはこちら👇https://t.co/UG87X4I2rg

イーサリアムnaviを運営するSTILL合同会社では、web3/crypto関連の記事執筆業務やリサーチ代行、その他(ご依頼・ご提案・ご相談など)に関するお問い合わせを受け付けております。

まずはお気軽に、こちらからご連絡ください。

- 法人プランLP:https://ethereumnavi.com/lp/corporate/

- Twitter:@STILL_Corp

- メールアドレス:info@still-llc.com