本記事はタイトルの通り、オンチェーンゲームの誕生背景と概要、事例紹介、そして現状の課題から今後の発展可能性までを網羅的に解説します。

昨今では、「オンチェーンゲーム」という領域は密かに注目を集めつつありますが、そもそもオンチェーンゲームとは何なのか、そしてどのような点で既存ゲームとは異なるのかなど、基本的な概念についての解説記事が不足しているように感じています。

世界では、MatchboxDAOや後述するCurioが公に資金調達を進めて話題になっていたり、その他にも非公開で調達を進めているオンチェーンゲームプロジェクトが増えています。

なぜ今オンチェーンゲームが投資家の間で注目されているのか、そしてどのような流れでオンチェーンゲームの話題を目にする機会が増えてきたのかなど、その全体像を網羅する記事の必要性を感じたため、本記事の執筆に至った次第です。

ということで今回は、オンチェーンゲームの誕生背景や概要、実際の事例から現状抱える課題とその解決策などについて、私見を交えて筆者の考察を述べていきます。

でははじめに、この記事の構成について説明します。

まずは、今までのゲームの流れを踏まえながら、オンチェーンゲームが注目されるようになった背景や、オンチェーンゲームの概要について解説します。

続いて、執筆時点で注目されているオンチェーンゲームプロジェクトについて、簡略的に紹介・解説していきます。

最後に、執筆時点でオンチェーンゲームが抱えている課題とその解決策について、筆者の私見を交えながら解説します。

本記事が、オンチェーンゲームの基本的概要や実際のプロダクト事例、将来的な発展可能性などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的または投資上のアドバイスとして解釈されることを意図したものではなく、また解釈されるべきではありません。ゆえに、特定のFT/NFTの購入を推奨するものではございませんので、あくまで勉強の一環としてご活用ください。

イーサリアムnaviの活動をサポートしたい方は、「定期購読プラン」をご利用ください。

オンチェーンゲームの誕生背景と概要

誕生背景

「web3って何ですか?」と聞かれた際に、多くの方はweb1, web2の流れを踏まえて説明するのではないかと思います。

それと同様に、オンチェーンゲームを語る際にも『今までのゲームの流れ』を踏まえて説明した方が、直感的に理解しやすいのではないかと考えています。

そこで本節では、オンチェーンゲームが生まれ注目を集めるようになるまでのブロックチェーンゲームの流れと全体像について、筆者の私見も交えながら解説しつつ、その誕生背景に迫ります。

まず、ブロックチェーン誕生前のゲーム(コンソールゲーム・モバイルゲームなど)は、全ての処理やデータの保存などをオフチェーンでやっていました。(ブロックチェーンがないのですから当然のことです。)

つまり「各運営会社が管理するサーバー上にデータが格納されている」ことになりますが、『運営会社が事業を終了してしまうとセーブデータなど全てが消失してしまう』ことが課題として挙げられていました。

そんな中でブロックチェーン技術が誕生し、『ゲームもブロックチェーン上で実現したら課題を解決できるのではないか?』ということで誕生したのが、元祖ブロックチェーンゲームです。

そして、その延長線上に今の「オンチェーンゲーム」が存在する訳ですが、これを理解するためには『純粋なオンチェーンゲームとは何か?』を定義することが不可欠です。そのために、ブロックチェーンを利用したゲームに存在する「オンチェーン性」のスペクトラムを確認していきましょう。

ここでは、各スペクトラムに位置するブロックチェーンゲームを3つに大別し、以下のように定義します。

- web2.0+ゲーム

- NFT+オフチェーンロジック

- web2.5ゲーム(≒GameFi)

- ハイブリッドオンチェーン/オフチェーンロジック

- web3ゲーム(≒オンチェーンゲーム)

- すべてのロジックと状態がオンチェーンに存在

1番最初の「web2.0+ゲーム」では、ゲーム内に存在するアイテムやキャラクターなどをNFTとして表現することで、ブロックチェーンゲームを表現していました。

ゲーム内の主要なアイテムをトークンとしてミントし、オンチェーンで流通させているものの、ゲームデータの保存や計算はオフチェーンの中央サーバー上で行うことが特徴です。

- スケーリングの容易さ

- アクセスのしやすさ

- 優れたUX

- 低遅延

- 効率的なバグ修正プロセス

- クローズドソースのコードに依存する

- 単一のゲームパブリッシャーの手にトラストを置く

- 中央集権化(サイロ化)のリスクを抱える

- コンポーザビリティが弱い

- 半永続性がない

その後、web2.0+ゲームよりもオンチェーン度合いを高めたゲームとして、web2.5ゲーム(≒GameFi)が誕生しました。

web2.5ゲームでは、P2E(Play-to-Earn)と呼ばれる要素が搭載され、ユーザーに「トークン報酬を稼ぐためにゲームをプレイする」という体験を付与したことで、Axie InfinityやSTEPNを中心に一大ムーブメントとなりました。

しかし、2023年Q1を終えようとしている現在、人間とbotで構成されたDAU、そして市場価値が急落した状況に直面しています。この状況が続いていることを見ると、web2.5ゲームを通して本当にブロックチェーンゲームのビジョンを実現できたといえるでしょうか?

X-to-Earnゲームの失敗例が散乱する光景を目の当たりにして、Yesと答えるのは率直なところ難しいと感じます。また、報酬決定プロセスは不透明かつ曖昧であり、透明性の欠如がプレイヤーに不信感を抱かせることにも繋がったという意見もあります。

以上の流れを経たこと、そしてStarknetやOptiimismなどEthereumレイヤー2(L2)の土壌が整ってきたことも重なり、今日オンチェーンゲーム(web3ゲーム)への注目が集まりつつあるのだと筆者は理解しています。

概要

前節でブロックチェーンを使ったゲーム開発の大まかな全体像と、オンチェーンゲーム誕生までの流れについて確認しました。本章では、「オンチェーンゲームとは何なのか?」について解説していきます。

まず前提として、執筆時点では「オンチェーンゲームの正確な定義」は存在せず、人によって捉え方が異なります。よって現状は、各ビルダーたちが思い描くものを自由に構築しているフェーズであると理解しています。

例えば、Etherplayは「Infinite Games(無限ゲーム)」と呼んでいますし、RealmsのBibliotheca DAOは「Eternal Games(永続的なゲーム)」と呼んでいます。

また他にも、MUDを開発しているLatticeは「自律型世界(Autonomous World)」と呼んでいますし、Isaacを開発するTopologyのguiltygyoza氏は「オンチェーン現実(On-chain Reality)」と呼んでいたります。もはや『ゲーム』という枠にとどまらず、世界やリアルをブロックチェーン上で構築しようとしているなど、その捉え方や定義は人それぞれです。

derio

derioその上で、あえて『オンチェーンゲームとは何か?』を定義するとすれば、「すべてのステート(状態)とロジック(スマートコントラクト)がオンチェーンにあるゲーム」だと言えます。

オンチェーンゲームは「FOCゲーム(Fully On-Chainゲーム)」とも呼ばれていますが、その名の通り

- オンチェーンのスマートコントラクトにロジック(ゲームの処理内容)がエンコードされている

- すべてのゲームロジックがオンチェーンで実行され、オープンソース化されている

- このオープン性により、誰でも簡単にフロントエンドを構築し、フォーク・改造・ゲームロジックの拡張を行い、ゲームのプリミティブなルールを破ることなくゲームの上にゲームを構築することができる

- ゲームデータはオンチェーンに保存される

- すべてのプレーヤーが許可なくアクセスできる

- デプロイ後、コアチームはゲームのコントロールを失い、ガバナンスを通じてのみプロトコルに影響を与えることができるようになる

- コアチームが消えてもゲームは機能し続ける

- DeFiプロトコルに似ている

ことなどが特徴として挙げられます。

従来のWeb2ゲームでは、

- ゲーム内のアイテム

- ゲームのルール

- ステータス

などが中央ゲームサーバーに保存されます。運営企業がサーバーを停止した場合、プレイヤーは貴重な資産を失う可能性があるなど、いくつかの懸念点があるとされていました。

これに対してオンチェーンゲームでは、プレイヤーに半永続性の保証を提供し、パーミッションレスなイノベーションと相互運用性の提供を可能にすると期待されています。

それに加えてプレイヤーは、DeFiのコンポーザビリティと同様に、スマートコントラクトを介してUGL(ユーザー生成ロジック)でゲームを創造的に変更することができるのです。

このような特性を持ち合わせていることもあり、オンチェーンゲームでは既存のゲームを少し改良して小道具をチェーンにアップロードするのではなく、まったく新しい(クリプトネイティブな)ゲームの仕組みを作り出すことを好んでいる傾向があると言えます。

これに関しては長くなるので本記事では詳述しませんが、『移植型ゲーム』と『ネイティブ型ゲーム』の2通りの切り口で考えると分かりやすいです。そして現状のオンチェーンゲーム開発者は後者を好んでいます。詳しく知りたい方は「解析链上游戏:链上复杂应用的未来」という記事をご参考ください。

また、前章の「オンチェーンゲームの誕生背景」でも述べましたが、web2.5ゲームは報酬決定のメカニズムが不透明であったり、トークン設計上Pay to Win的なモデルになりがちといった、さまざまな課題が挙げられていました。

さらに、Web2のゲームと同じように『基本的な部分はサイロ化構造になってしまう』ため、結局のところ異なるゲーム間での相互接続性がほとんどなく、運営企業が事業を中止するとゲーム自体が消滅してしまうという構造上の問題は変わっていません。

これは間接的に聞いた情報ですが、オンチェーンゲームに関連する資金調達がいくつか非公開で行われているそうです。また、「web2.5ゲームは成功しなかったので、次はweb3ゲームに注目するべきだ」という考え方から、VCやエンジェル投資家たちがオンチェーンゲームに注目している傾向があるという話も聞いたことがあります。

オンチェーンゲームの事例紹介

-

オンチェーン版Unreal Engine|StarkNetのオンチェーンゲーム開発を至れり尽くせりサポートするコミュニティ「Matchbox DAO」について解説

-

オンチェーンパズルゲーム「MuMu」について概観|Solve 2 Mintシステムを通した知識貢献型モデルの提唱と、人間とbotが共存するエコシステムの実現可能性などについて解説

-

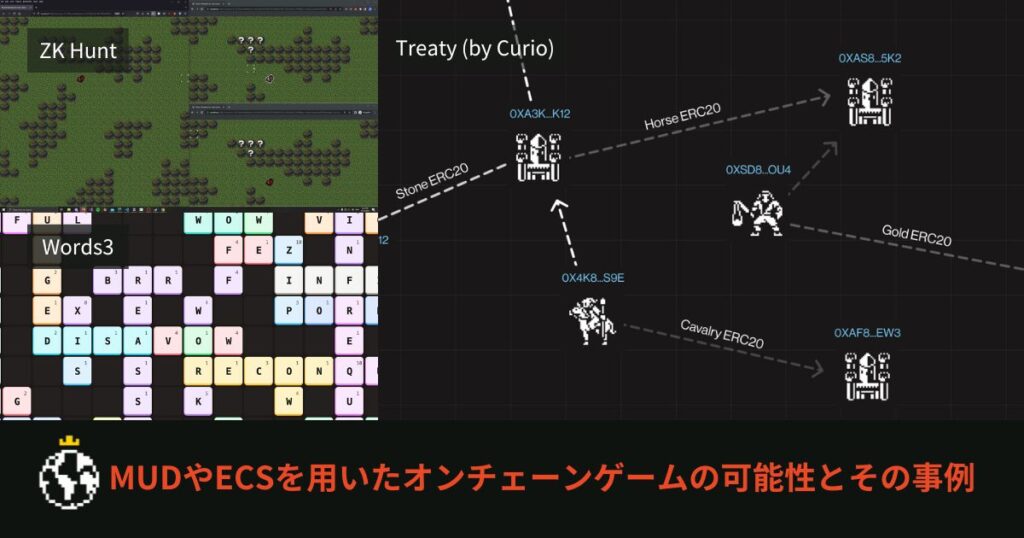

MUDやECSの概要・発展可能性について深掘り|実際に開発が進められているオンチェーンゲーム(Autonomous World)事例についても概観

-

オンチェーンゲーム/AWの主要プロダクトを一覧でまとめ、それぞれの簡単な概要や資金調達状況などを理解し、全体的な傾向と今後の見通しなどを考察する

現在、世界中のクリプトコアな人々が注目している「オンチェーンゲーム」の領域。

オンチェーンゲームとは何なのか。既存のブロックチェーンゲームやGameFiとは何が違うのか。どの点で秀でているのか。

クリプトの文脈において多層的な含蓄を持ったゲームプロダクトについて、その魅力や可能性を探っていく。

本章では、オンチェーンゲームの事例紹介と題して、執筆時点において押さえておくべきオンチェーンゲームプロダクトを6つピックアップし、その主な要点のみを抽出して簡略的にご紹介します。

- Dark Forest(Ethereum + Gnosis)

- Realms(Starknet)

- Isaac(Starknet)

- MuMu(Starknet)

- Influence(Starknet)

- Treaty(Caldera: ノーコードでカスタムrollupを作成できるツール)

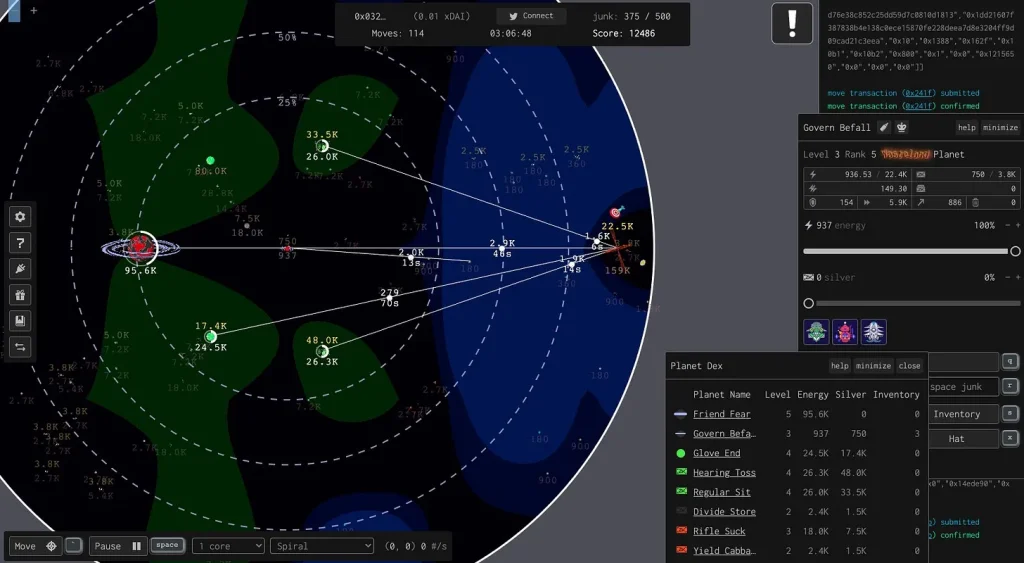

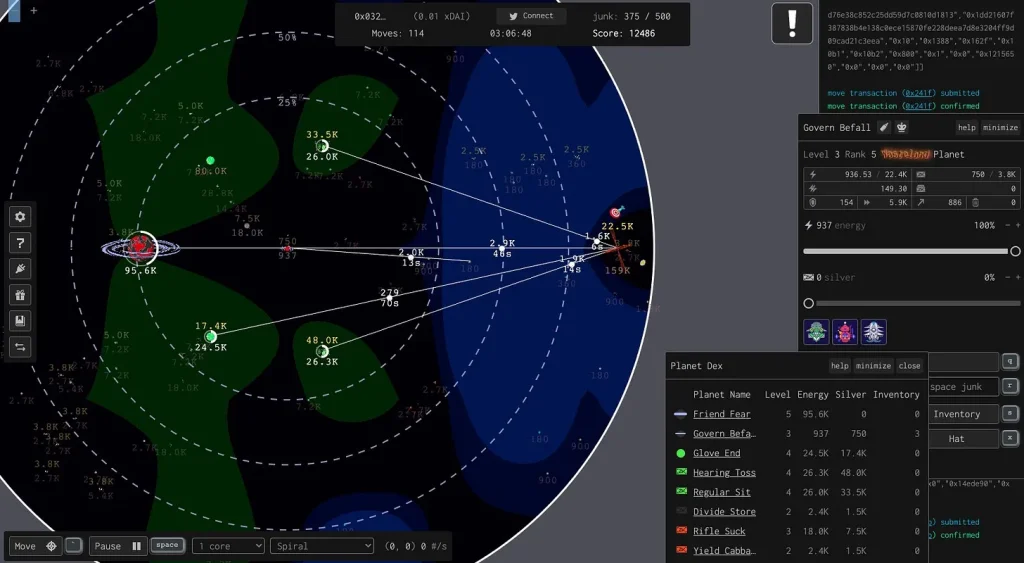

Dark Forest

- EthereumチェーンとGnosis(旧: xDai)チェーン上で構築される、分散型のRTS(リアルタイム戦略)オンチェーンゲーム

- 劉慈欣(りゅう じきん)氏の代表作である『三体』シリーズの2冊目「The Dark Forest」という同名の小説に基づいたゲーム作品

- 2020年8月7日にEthereumのRopstenテストネットワークで最初のベータ版 (v0.3) がリリースされており、元祖オンチェーンゲームとも言える

- zkSNARKを使用しているおかげで、『プレイヤーの動きは正確な詳細で検証可能でありつつ、他のプレイヤーからは隠されている状態』を実現している

- 透明性の高いオンチェーンゲームでありながらも「秘匿情報」を持ち合わせているという意味で、『不完全情報ゲーム』と言い表され

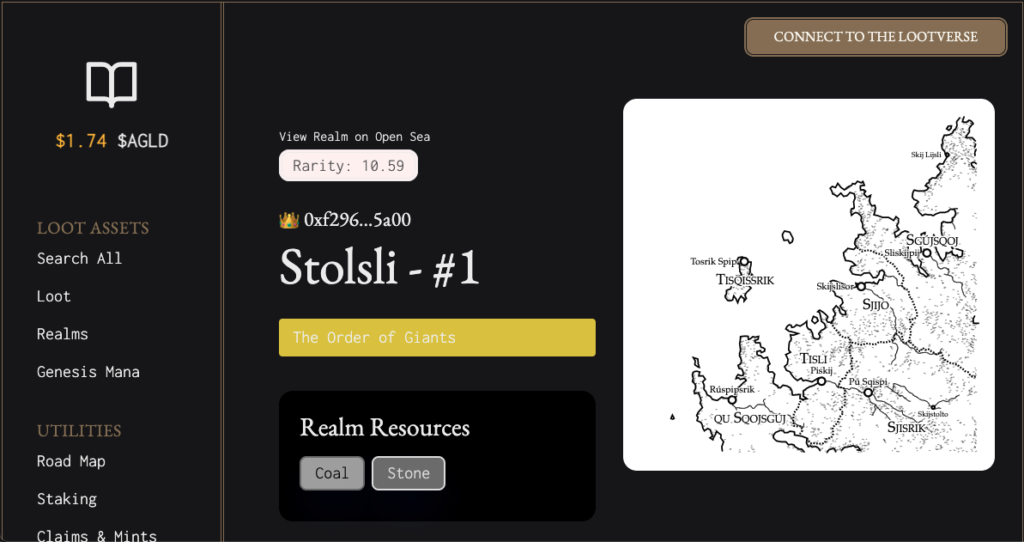

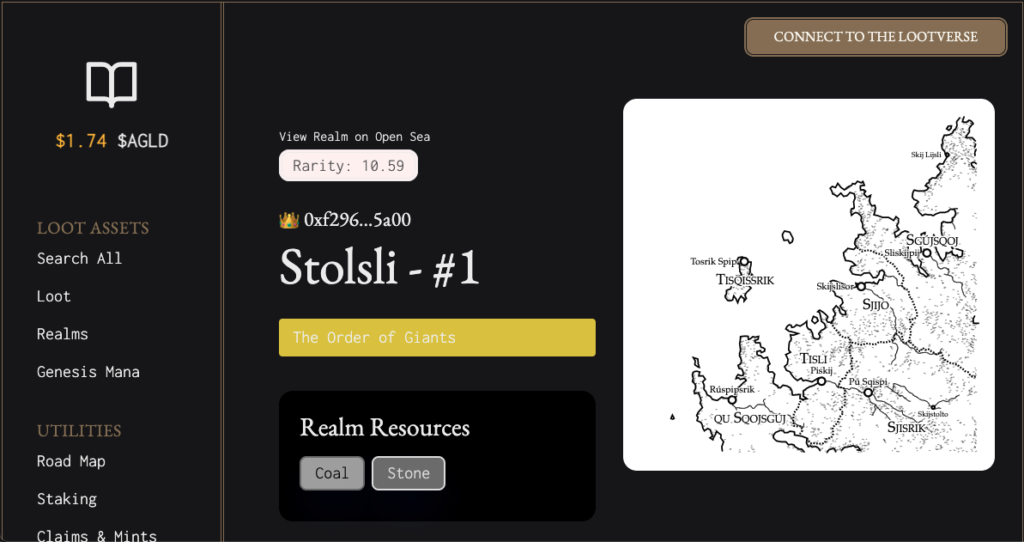

Realms

- Realmsは、Lootにインスパイアされたサンドボックス型の戦争戦略ゲームとして始まった

- Starknet上でBibliotheca DAOによって開発されている

- 現在は、4x大戦略ゲーム「Realms:Eternum」と、ロールプレイングゲーム「Realms:Adventurers」の2つの開発を手掛けつつ、この2つを掛け合わせようとしている

- 例えば、Realms:AdventurersはRealms:Eternumの建物を強化するアイテムを作ることができ、Realms:Eternumの土地所有者はRealms:Adventurersにクエストの機会を与え、前述のクラフトに使用できる資源を獲得することができる

- 最初のバージョンでは、ゲームを始めるためにRealms NFTを保有する必要があったが、セカンドバージョンではAdventurer NFTをキャストすることで参加できる

- 先日$LORDSトークンのコミュニティレイズを行い、$3,970,473.75 USDCの調達に成功している

Isaac

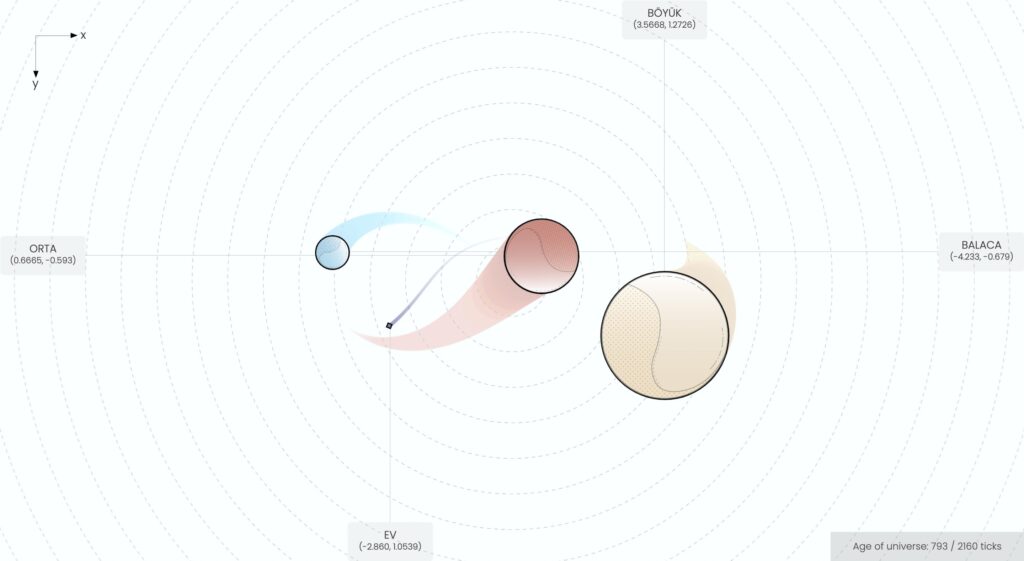

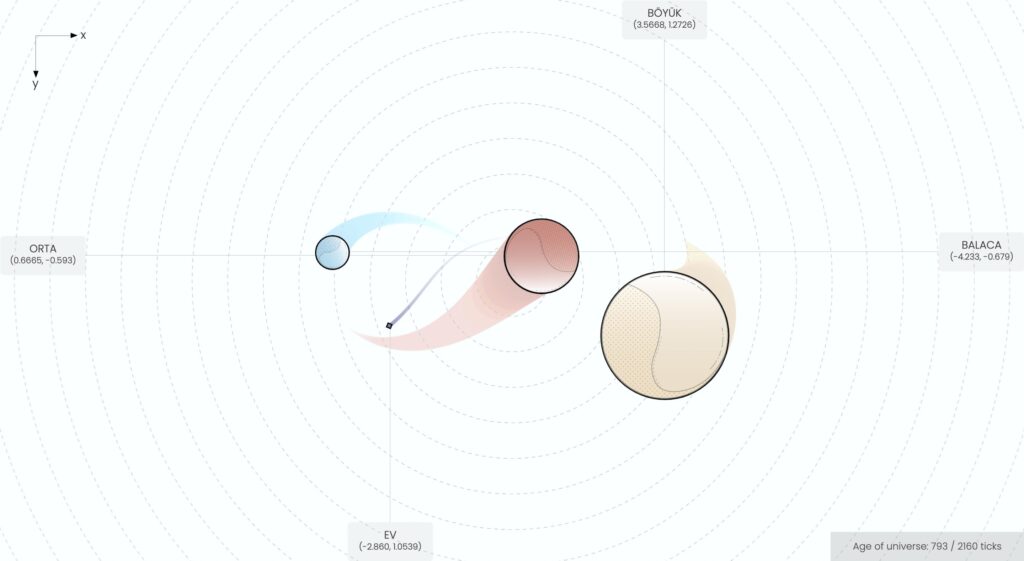

- Starknetで最初の「オンチェーンリアリティ」であることを掲げる、オンチェーンゲームのプロジェクト

- guiltygyoza氏が率いるTopologyが運営

- 中国のSF作家である劉 慈欣(りゅう じきん)氏の小説「三体」「流浪地球」からインスピレーションを受けている

- 先述のDark Forestも、劉 慈欣 氏の小説「三体Ⅱ 黒暗森林」の影響を受けている

- 一般的なトークンによるガバナンス形態とは異なる Governance by play(ゲームをプレイすることによる統治)を掲げている

- DAOであることを標榜する多くのコミュニティが陥りがちな「曖昧な評価基準」というものを極力排除し、定量的にエコシステム全体に対しての貢献度を測る仕組みの構築を目指す

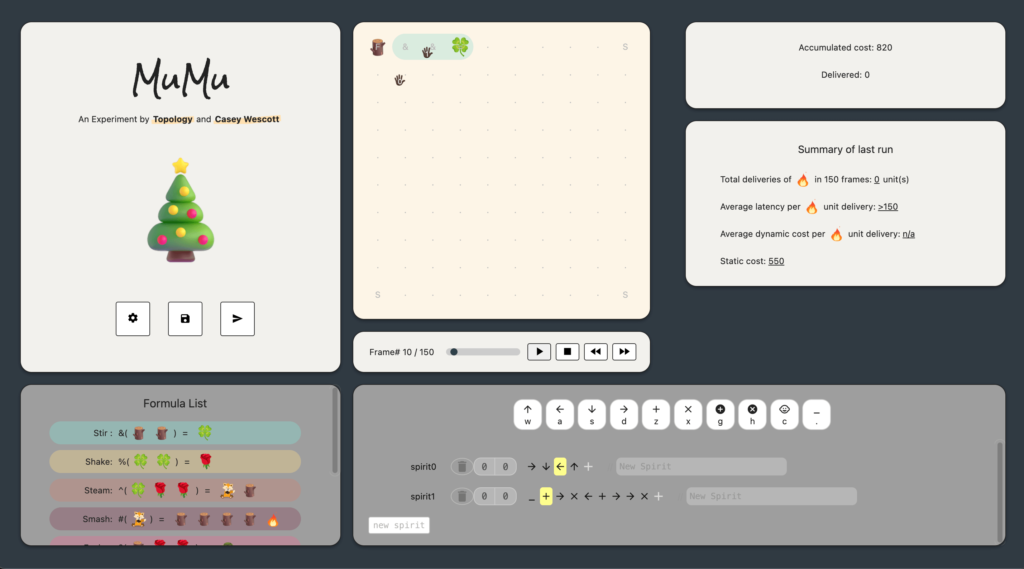

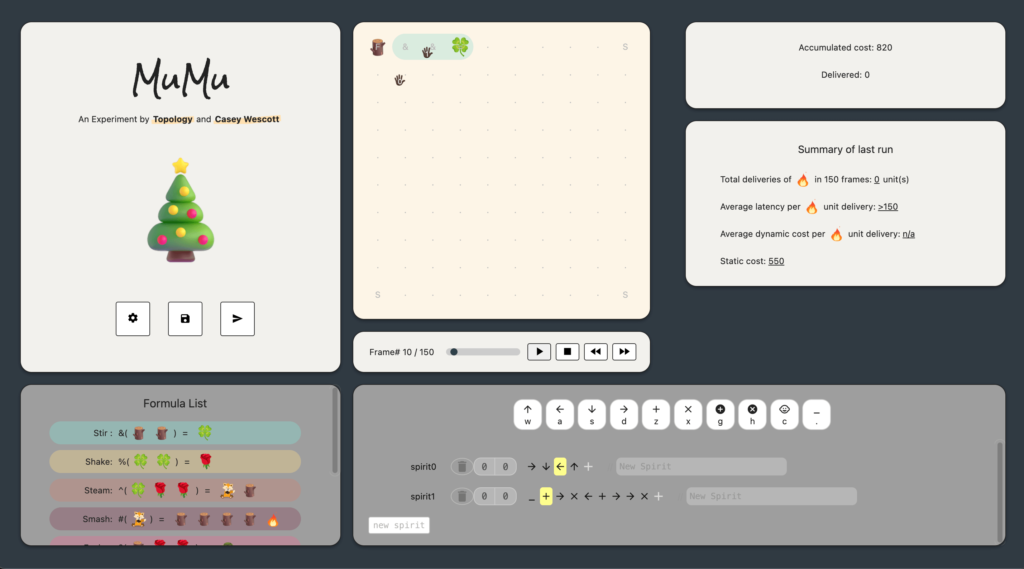

MuMu

- Starknet上で展開されるオンチェーンパズルゲーム

- 先のIsaacと同様に、guiltygyoza氏が主導するTopologyによって運営されている

- 「Solve 2 Mintシステム」を提唱している

- 一見可愛らしいビジュアルを備えたオンチェーンパズルゲームのようにも見えますが、その裏側には壮大な社会実験的な意味合いが含まれている

Influence

- “宇宙”をテーマにした、StarkNet上に構築されているストラテジーMMOゲーム

- 「小惑星」を土地NFTのような立て付けとして表現しつつ、そこから資源を採掘したり、異なる職業を有する乗組員を集めて旅をしたり、はたまた戦闘をおこなうなどしながら、小惑星帯における自身の影響力(Influence)を拡大しようという趣旨のオンチェーンゲーム

- ユーザーにテスト版をプレイしてもらいフィードバックを得て改善を繰り返していく「Test to Earn」システムを実践

- ゲームの登場人物や世界観、またその仕様などが非常に複雑に入り組み合っている

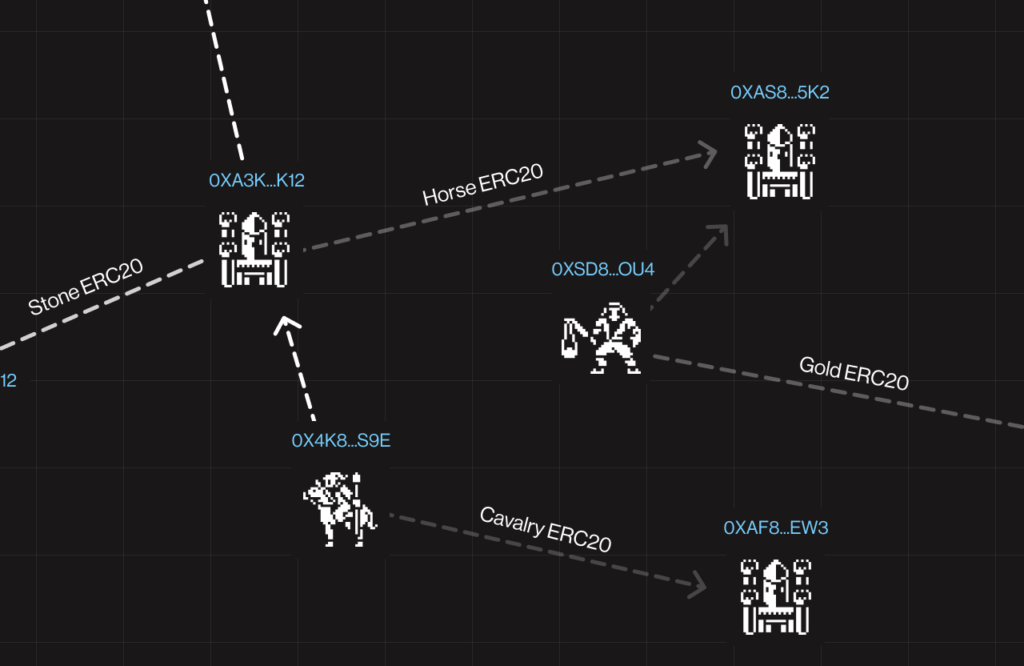

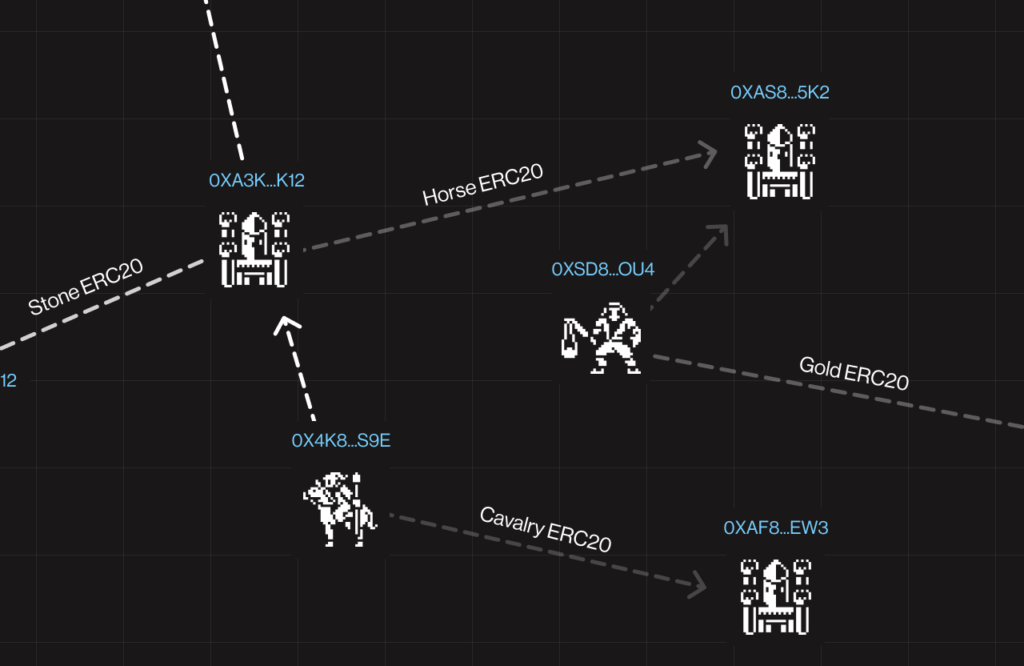

Treaty

- 土地を確保し経済を発展させることで競い合うという意味で「古典的な4X戦略ゲーム」でありつつも、それを”完全オンチェーンで”実現するゲームプロジェクト

- MUDではない、独自のECS(エンティティ・コンポーネント・システム)パターンを用いている

- ゲームに参加したプレイヤーは、ゲーム内で出会う他プレイヤーと、スマートコントラクトとして実装された条約を元に交渉したり、それらの活動を通して資源などを獲得・割り当てなどをおこないゲームを有利に進めていく

- 自分の軍隊や陣地を拡大し、最終的には内側のレイヤーにある中央タイルを占めることでゴールとなる

- 全てのモノや資源、契約から条約に至るまでの全てがスマートコントラクト及び統一規格トークンとして表現されていることが特徴的

その他(MUDやECSパターンを用いたオンチェーンゲーム事例)

- Muddy Forest(by Tetration Lab)

- ZK Hunt

- Dark Seas(by Small Brain Games)

- Words3(by Small Brain Games)

- Crypto Towns

- Convoy

- Eat Drain Arson(by Moving Castles)

- Giant Leap

現状の課題と解決策

この続き: 5,548文字 / 画像3枚

まとめ

今回は、オンチェーンゲームの誕生背景や概要、実際の事例から現状抱える課題とその解決策などについて、私見を交えて筆者の考察を述べました。

本記事が、オンチェーンゲームの基本的概要や実際のプロダクト事例、将来的な発展可能性などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立ったのであれば幸いです。

また励みになりますので、参考になったという方はぜひTwitterでのシェア・コメントなどしていただけると嬉しいです。

🧭「オンチェーンゲーム」の手引き書

— イーサリアムnavi🧭 Called "Ethereumnavi" (@ethereumnavi) March 26, 2023

🎮オンチェーンゲームとは一体何なのか?という問いに答える

🎮誕生背景や概要、実際の事例から現状抱える課題とその解決策などを解説

🎮『とりあえずこの記事を読めば全体像は掴める』という内容に仕上げました

詳しくはこちら👇https://t.co/jWgV2kxLNc

イーサリアムnaviを運営するSTILL合同会社では、web3/crypto関連の記事執筆業務やリサーチ代行、その他(ご依頼・ご提案・ご相談など)に関するお問い合わせを受け付けております。

まずはお気軽に、こちらからご連絡ください。

- 法人プランLP:https://ethereumnavi.com/lp/corporate/

- Twitter:@STILL_Corp

- メールアドレス:info@still-llc.com