今回は、NFTプロジェクトをトップダウン型からボトムアップ型へと移行させる際に必要な教訓やTipsについて、解説していきたいと思います。

2021年〜2022年にかけて大量に立ち上げられたNFTプロジェクトですが、昨今の市場状況や人員減少などの影響により、運営資金の確保が難しくなっています。また、そもそも一つのプロジェクトを数年に渡って運営し続けていくこと自体が、非常に難易度の高い挑戦であることも関係しているでしょう。

NFTプロジェクトの多くは、その特性から「始める」のに比べて「終了する」という決定を下すのが難しく、資金不足やアクティブユーザー数の減少にもかかわらず、ズルズルと運営を続けたり、何も手を付けずに放置するような状態になりやすいのかもしれません。

このような状況の中で、今回筆者が一つの解決策として提案したいのは、自分たちが直面している問題だけでなく、他の業界の類似事例から異なる視点やアプローチを探求することです。

例えば、NFTプロジェクトの場合も「トップダウン型で運営し続けることが難しい」と判断されるケースでは、ボトムアップ型への移行を検討するというのも、有効的な一つの解決策なのではないかと考えています。

derio

derioそこで、他の業界で似たような事例を見ることで何か参考になるエッセンスが得られるかもしれないと考え、今回は「ボトムアップ型の都市づくり」に着目してみることにしました。

今回ご紹介するアムステルダムの事例は、当初はトップダウン型都市として発展を遂げてきましたが、2008年に起きた大規模な金融危機をきっかけに、ボトムアップ型都市への気運が高まっていったとされる代表的な都市の一つです。

なお、本シリーズ記事では、前編でアムステルダムの事例を元にボトムアップ型の都市づくりについての概要や背景、具体的事例とその成功要因などについて述べていき、後編でそれらの知見を元に「NFTプロジェクトをトップダウン型からボトムアップ型へと移行させる際の教訓とTips」について考察します。

でははじめに、この記事の構成について説明します。

まずは、ボトムアップ型都市というものの概念をご紹介し、その定義や意義、価値などについて説明します。

続いて、アムステルダムがどのようにしてボトムアップ型都市になったのかについて、具体的な事例を通じてボトムアップ型都市の理論がどのように現実に適応されていくかを示します。

最後に、「この両手で世界は変えられる」プロジェクトの事例を基に、アムスタルダムの経験から得られた推奨事項や教訓、Tipsなどについてまとめます。

本記事が、NFTプロジェクトをトップダウン型からボトムアップ型へと移行させる際の教訓とTipsなどについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的または投資上のアドバイスとして解釈されることを意図したものではなく、また解釈されるべきではありません。ゆえに、特定のFT/NFTの購入を推奨するものではございませんので、あくまで勉強の一環としてご活用ください。

イーサリアムnaviの活動をサポートしたい方は、「定期購読プラン」をご利用ください。

ご案内

とあるクライアント様からのご提案で、以下のプランを検討中です👇

— でりおてんちょー|derio (@yutakandori) July 5, 2024

ご興味のある企業様がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください📩 pic.twitter.com/VkH9utrQqd

「ボトムアップ型都市」について

概要

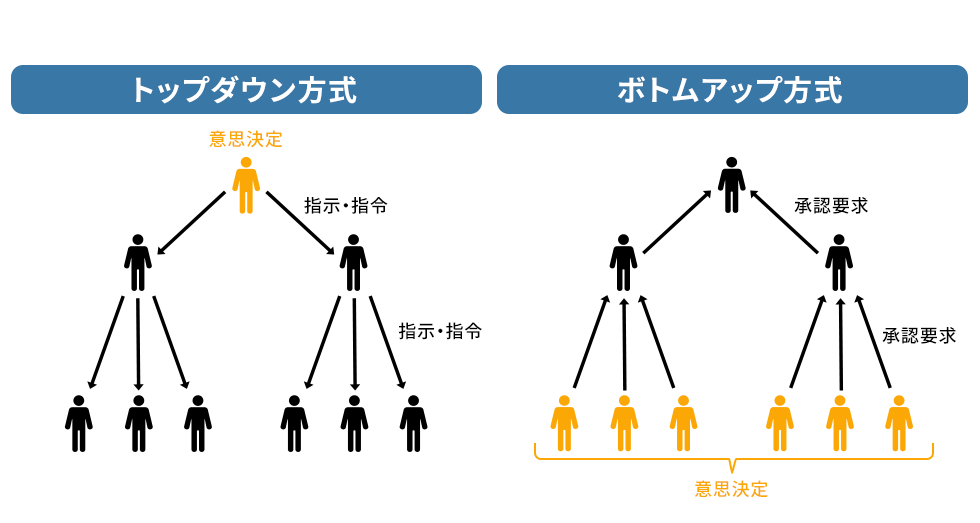

「ボトムアップ型都市」は、都市計画や都市開発において使われる用語であり、主に市民や地域コミュニティの活動や要望から発生・発展する都市のことを指します。

ボトムアップ型とは、直訳すると「下から上へ」の意味で、「小さな要素から大きな全体が形成される方式」のことです。

また、ボトムアップ型都市に対して、一部の計画者や専門家が大まかな方向性を決定し、それに従って都市が形成される場合には「トップダウン型都市」と呼ばれます。

ボトムアップ型の都市計画では、地域住民や地域団体が積極的に関与したり意思決定を行いながら、そのニーズや提案が計画に反映されるパターンが一般的になります。

ちなみに、このプロセスのことを2015年にフィルムアート社から出版された「WeOwnTheCity」という本中では、「ボトムアップ型の都市づくり」と呼んでいます。

また、その他にも以下のようなワードを用いて各現象や登場人物を表現しているため、本記事でも同様に呼称することとします。

- トップダウン型の都市づくり

- 市場ルールや政治的イデオロギーや方針に従って建造物やインフラをスペースを作りだすプロセス

- 一般的にこの場合、エンドユーザーは共同開発者や意思決定者ではなく、消費者という受動的な役割を与えられる

- ボトムアッパー

- ボトムアップ型の都市づくりに関わるアクター(市民・地域の草の根グループなど)

- トップダウナー

- トップダウン型の都市づくりに関わるアクター(不動産開発業者、公共機関、建築家、住宅協会など)

背景

1800年代以降、北の先進国の都市は秩序化の方向に進んでいる。慎重な計画や介入や規制は、都市住民に基本的な生活必需品や快適な生活環境を提供しようとする際の行政の任務である。もちろん、これらを行うことが重要なのは否定できないが、そうしてきた結果、巨大な都市づくり・都市運営のシステムができてしまった。この複雑で、動きの鈍いパターンに対して、最近では、高度に制度化された都市づくりのプロセスに対抗する小規模の取り組みが急増している。自己組織化、あるいは市民参加のプロセスと呼べるものが、都市の観光や社会理論ポリティカルアート(政治的な発言をする芸術)においてますます目立ってきている。

出典元:WeOwnTheCity—世界に学ぶ「ボトムアップ型の都市」のつくり方(フィルムアート社、2015年)10ページ

さて、本書においてボトムアップ型都市というものの多くは、「抵抗の行為」として発展してきたと述べられています。

次章では、その具体的な事例としてアムステルダムという都市の一事例に着目しますが、本節では「アムステルダムでボトムアップ型都市が誕生した背景」について簡単にまとめます。

アムステルダムでは、その独自の都市計画やさまざまな社会的要因により、徐々に「ボトムアップ型都市」への気運が高まっていきました。

当時、トップダウン型の都市計画時における市民からの大きな批判の一つに、「住宅政策」が挙げられていました。

というのも当時のアムステルダムでは、市内の住宅供給の約60%を公営住宅(公的機関が直接供給・管理している住宅)が占めていたのです。これにより、低中所得層の住宅が不足してしまい、低価格住宅とその1つ上のレベルとの間にギャップが生じるという事態を招いてしまいました。

さらに、当時はオランダをはじめとする西欧の都市で金融危機が起こっており、それによって状況はさらに厳しくなっていき、市民の経済的な格差を生み出すことにつながりました。

加えて、この金融危機によって市町村・住宅会社・福祉施設は『地域への投資』を削減せざるを得なくなり、環境改善の責任は現地住民に押し付けられる構造になってしまったのです。

こうした状況が生まれたことで、アムステルダムでは「能動的市民」や「市民参加」の重要性が見直され、それがボトムアップ型都市への取り組みの呼び水となりました。

このように、ボトムアップ型都市において大切なのは「自発的なボトムアッパーの存在」と言えます。つまり、『地域の人々・市民グループが自ら主導して行動すること』、そして『権力者からの許可を得ることなく、市民や地域社会のニーズや望みから自然に生まれてくること』が重要になります。

ただし、本書では併せて、以下のようにも述べられています。

本書では都市づくりのアクターやプロセスを明らかにする目的で、わかりやすくこの2つの立場を分けているが、現実には、「これがボトムアップ(またはトップダウン)のプロセスである」と特定することは難しい。この後のケーススタディを見ればおわかりになるように、2つのプロセスが一緒に起こることが多い。

出典元:WeOwnTheCity—世界に学ぶ「ボトムアップ型の都市」のつくり方(フィルムアート社、2015年)10ページ

これは、NFTプロジェクトを「トップダウン型 => ボトムアップ型」へと移行させたい場合にも大いに参考になる見解だと思いますので、このあたりは追って解説していきます。

課題と焦点

「抵抗の行為」として発展してきたボトムアップ型都市の台頭により、伝統的なトップダウナー側(機関組織や政府)もこのトレンドに対応しようとするなど、新しい寛容さを見せ始めました。

しかしその一方で、伝統的なトップダウナー側がこれらの取り組みを適切に支えたり、可能にするための体制を整えていないことを、本書では課題として指摘しています。

どういうことかイメージが湧きづらい方のために、これをやや強引ではありますがNFTプロジェクトに例えてみると、以下のような事象が当てはまります。

- ボトムアップに二次創作を創出させたいにもかかわらず、厳しいライセンスを設けている

- コミュニティ主導でゲームを派生させてほしいにもかかわらず、ソースコードをパブリックに公開していない

- 「うちの素材を使って派生作品を作ってほしい」と謳いつつも、素材提供がなされていない

こうした「トップダウナー側の課題」の解決策を探るべく、本書ではアムステルダムをはじめとする『従来のトップダウン組織と機関が、それぞれに違った形や関与レベルで、ボトムアップ型アプローチに移行している都市』に焦点を当てています。

地域コミュニティが都市開発事業の運営や決定を行ったり、あるいはその事業の対象となる場合のプロセスを調査し、それを通じてこれらの介入がどう評価されるのか、そしてどのような革新的な戦略が上位の意思決定者から実施されるのかを明らかにしています。

その知見をもとに、将来的にボトムアップ型への移行を志す都市が「より草の根的なアプローチ」を取れるように、有益な洞察とアドバイスを提供してくれています。

ということで、本記事(前編)ではボトムアップ型都市の具体的事例として、次章でアムステルダムの『この両手で世界は変えられる』プロジェクトを概観し、後編ではそこから得られた教訓やTipsをNFTプロジェクトに当てはめ応用させることで、本記事の内容と伏線を回収したいと思います。

アムスタルダムの事例『この両手で世界は変えられる』プロジェクトを概観

アムステルダムでは、市民とトップダウンの協調的な空間政策によって国全体を方向づける決定が下され、その後、都市景観が細部にわたり機能的に整備された。この伝統はもっと前から始まっており1970年代に不法占拠運動と公営住宅の発展とともにピークを迎えたが、最近では、とくに経済危機のおかげで、市民や専門家が政治とは無関係な、非常に実際的でプロアクティブな方法で都市環境に影響を与える自らの力を見直している。

出典元:WeOwnTheCity—世界に学ぶ「ボトムアップ型の都市」のつくり方(フィルムアート社、2015年)13ページ

自分たちが設計した建築物のエンドユーザーに、どうすればもっと主導権や自作感を持たせることができるのか。

本章では、アムステルダムのボトムアップ型都市としての発展に一役を買っている事例『この両手で世界は変えられる』プロジェクトについて見ていきます。

『この両手で世界は変えられる』プロジェクトは、上写真の通り、アムステルダムの住宅地の中にある「地域住民が共同保有・管理する市民農園」です。

かつて、この土地には公営プールや遊び場があったそうですが、トップダウナー側の管理の悪さと公共支出の削減という都合により、閉鎖・放置されていたようです。

そして、閉鎖から数年が経ってもこの土地に何の計画も立てられていないことを知った現地住民が、「都市農業での共同作業を通して、街を良くするための絶好の機会」だと考え、本プロジェクトの立ち上げに至りました。

なお、本書によると「都市農業の利点」としては、以下のようなものが実証されているそうです。

参考:WeOwnTheCity—世界に学ぶ「ボトムアップ型の都市」のつくり方(フィルムアート社、2015年)45ページ

- 地域のレジリエンス(回復力)の向上

- 地域の経済的レジリエンスをわずかながら高めている

- なぜなら、収穫物が地域の食物連鎖の一部になるから

- 地域の結束性の強化

- 市民農園は住民同士をつなぎ、コミュニティの結束を強めるという地域の社会的役割を果たす

- また、それに伴うあらゆる利点をもたらす

- マイナスイメージの除去

- 住宅地に空き地や放棄地があると、一般的に治安や居住地に対する印象が悪くなる

- そのような土地に(一時的な)機能を与えることで、マイナスイメージを取り除いている

この中でも、本プロジェクトチームは特に1つ目の「地域のレジリエンスの向上」を最重視しているそうで、例えば以下のようなことを行っています。

- 区画を仕切る木材は、街で見つけた廃材で作る

- 天然の井戸を囲むレンガは、元の敷地にあったプールを解体した材料を用いる

- 近くのレストランの残飯を一部用いて、肥料を作る

- 廃棄物や再生品がない資材は、可能な限り地元の商店で購入する

このように、農園では可能な限り地元の材料を使用するように心がけることで、地域の環境・社会・経済のレジリエンスに貢献したのです。

また、2つ目の「地域の結束性の強化」も重要なポイントです。

実はこのプロジェクトの農園では、作業のほとんどが区画を所有・管理する住民によって、ボランティアで行われています。

市民が自分たちで市民農園を管理することで、公共スペースを上手に使いながら地域のつながりを強めることができると期待されます。また、比較的お金がかからない方法なので、トップダウナー視点でも大きな利点となるでしょう。

こうして『この両手で世界は変えられる』プロジェクトを概観してみると、一見メリットばかりのようにも見えますが、このような事例やケースは比較的まだ稀だそうです。

というのも、こういったボトムアップ型プロジェクトを推進するためには、既存トップダウナー側が住民を信頼し、公共空間を自主管理させることを許可・サポートする必要があるのですが、それが普及を妨げる障壁の一つとなっています。

例えば、土地が自治体の管理下に置かれたままであれば、本プロジェクトはスタートできなかったでしょうから、トップダウナー側が住民を信頼して土地の管理を任せたことが、住民の深い関わりを可能にしたと言えます。

このあたりは、ボトムアップ型へとシフトするためにトップダウナーができるアプローチとして、業界を問わず非常に参考になる話だと思います。

「この両手で世界は変えられる」は、公的支援が必ずしも経済的リソースの形である必要がないことを示している。アムステルダムのように金融危機の影響を受けた都市ではとくに、借地に関する規制を緩め、使用権を安く提供するなど、革新的な公的アプローチが地域のボトムアップ型の街づくりを後押しする。

出典元:WeOwnTheCity—世界に学ぶ「ボトムアップ型の都市」のつくり方(フィルムアート社、2015年)48ページ

もちろん、トップダウナーが公的機関や官公庁である場合、どうしてもその進行は遅くなりがちです。そのため、このようなアプローチを採用することが口で言うほど容易でないのは、仕方のない部分も存在します。

また、中長期的にボトムアップ型都市が繁栄し続けるかどうかは不明であると同時に、農園に関してもトップダウン型で大規模に工業化したものの方が収穫効率は高く、生産性も高くなるでしょう。

成功するボトムアップ型都市の要因

この続き: 3,625文字 / 画像2枚

まとめ

今回は、アムステルダムの事例を元に、ボトムアップ型の都市づくりについての概要や背景、具体的事例とその成功要因などについて述べました。

本記事が、NFTプロジェクトをトップダウン型からボトムアップ型へと移行させる際の教訓とTipsなどについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立ったのであれば幸いです。

また励みになりますので、参考になったという方はぜひTwitterでのシェア・コメントなどしていただけると嬉しいです。

◤ 「ボトムアップ型都市」に倣う ◢

— イーサリアムnavi🧭 Called "Ethereumnavi" (@ethereumnavi) May 28, 2023

🏘️NFTプロジェクトの運営課題に直面している方に向け、新たな視点を提供

🏘️テーマは、NFTプロジェクトの『トップダウン型→ボトムアップ型』への移行

🏘️具体事例として、アムステルダムのボトムアップ型都市を概観

詳細はこちら👇https://t.co/xh0yw9mERo

イーサリアムnaviを運営するSTILL合同会社では、web3/crypto関連のリサーチ代行、アドバイザー業務、その他(ご依頼・ご提案・ご相談など)に関するお問い合わせを受け付けております。

まずはお気軽に、こちらからご連絡ください。

- 法人プランLP:https://ethereumnavi.com/lp/corporate/

- Twitter:@STILL_Corp

- メールアドレス:info@still-llc.com