どうも、でりおてんちょーです。

今日のDaily Stockは、NFT2.0「保有→消費」についての話です。

今日のDaily Stockは、NFT2.0「保有→消費」についての話です!

— でりおてんちょー|derio (@yutakandori) June 19, 2024

実際に物を所有するときに満たされる要素の一つに「消費できる権利」がある。しかし、この「生卵からゆで卵に変化させることができる」という不可逆な消費要素が、現在のNFTには欠けているのかもしれない。https://t.co/nVdlP5m7CS pic.twitter.com/s5SFKuJ5bZ

めちゃくちゃいい記事だった

— Tomoki Yamaguchi | synschismo inc. (@0xguss3) June 20, 2024

所有することにほとんど価値がなくて、

移転とか消費とかをできることの方が重要

というか移転っていう行為が所有価値に

フィードバックを起こすって感じ

NFT2.0「保有→消費」|Daily Stock #14 https://t.co/IBa1aZhR54 #イーサリアムnavi via @ethereumnavi

個人的にはブロックチェーンには履歴が残る以上不可逆性はそれほど重要でもないと思った

— 貫く剣 | 🪞➕🧬♦️ (@piercesword) June 19, 2024

見た目上元に戻したとしても、履歴を見れば過去が分かる

つまり履歴は不可逆、、、∈(・ω・)∋アレ

マイナーな先行事例を思い出すとそれだけでは厳しい印象

6551エージェント愛着形成あたりが今語気になってる https://t.co/O0nBswS6nV

この続き: 2,172文字 / 画像3枚

NFTの概念が広く知られるようになり、その価値についても理解が浸透してきたように思う。その価値としてよく挙げられるのは、「デジタルアセットを真に保有できること」である。しかし、真に保有することが本当にホルダーの所有感を満たすことができているのか、個人的には最近疑問に思うようになった。

例えば、実際に物を所有するときに満たされる要素の一つに「消費できる権利」がある。しかし、この要素が現在のNFTには欠けているのかもしれない。

かつて、「Terraforms」や「Mirakai」などのフルオンチェーンNFTは、NFTを保有することでtraits(特性)の一部を元に戻せない形で変更することが可能であり、それによってNFTを消費することができる事例として話題になった。

卵に例えるなら、生卵からゆで卵にすることはできるが、その逆は不可能(不可逆的)だというイメージである。

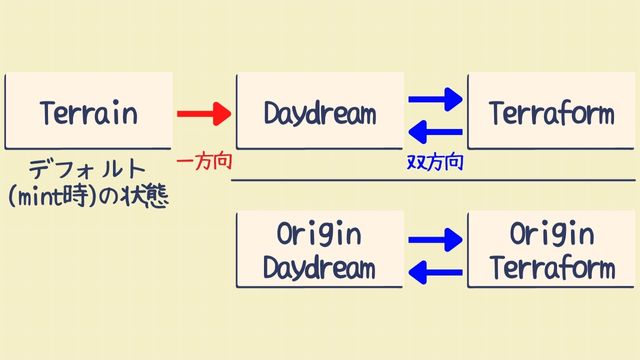

Terraformsの場合、TerrainモードからDaydreamモードにtraitsを書き換える権利がNFT保有者に与えられる。そして、Daydreamモードにすることで、ザックリ言えばNFTのイラストを書き換えるなど編集を加えることができるようになる仕様だ。

こうした「消費」にフォーカスした体験を提供するNFTプロジェクトは、まだそれほど多くないのではないかと思う。

こうした「保有と消費の違い」という疑問を頭の片隅に置きながらさまざまな本を読み漁っていたところ、最近になって興味深い主張を見つけた。それは、工学博士であり作家の森博嗣さんの著書「お金の減らし方」に書かれている一説である。

この本によると、著者は何かを所有するだけで価値があるとは考えておらず、いずれそれを売ろうという考えも全く湧かないらしい。例えば、著者は買った模型をすぐに箱から出し、箱の方はさっさと捨ててしまうという。著者にとって、真に欲しいのは模型の「中身」であり、箱に入ったままでは眺めることもできないため、箱は不要なものなのだ。

つまり、後で売ろうと考えるからこそ、箱まできれいに保存し、より高い値がつくように工夫をする。これは一時的に所有することに価値を見出し、さらに将来的に売れることの価値を評価しているため、品物そのものの価値を評価しているわけではないという主張だ。

そもそも、その品物に価値を見出したから、自分のお金と交換することを決意し、購入するのである。そうではなく、また将来売れるだろう、値が上がるだろう、と見込んで買う、というのは、「自分にとっての価値」とは違うものである。買って自分の持ちものにする価値とは、それに触れること、それをいじること、あるいは、壊したり改造したり、違うものに加工すること、新たなものを作り出すことである。それは、自分の所有物にしなければできない行為だ。そのために買うのである。

出典元:森 博嗣 「お金の減らし方」(SBクリエイティブ、2020年)91ページ

つまり彼に言わせれば、品物を買って所有するということは、その品物を実際に消費し、その価値を感じることが重要であり、単に将来の価格上昇を期待して品物を買うことや、品物を保管するだけでは本当の意味での価値を享受していないのだ。

そして、現状「NFTを真に保有する」という言葉の裏に、こういった消費の要素が含まれているケースは限りなく少ないと思う。言ってしまえば、「売り手は二次流通できるように箱まできれいな状態を保って販売する」「買い手も将来の価格上昇を期待して品物を買う」ということにばかり目がいっているように感じられる。

Pudgy PenguinsとBAYCのフロアプライスが、Blurの主要ファーマーがポジションを解消したため、過去一週間で25%減少

— でりおてんちょー|derio (@yutakandori) June 19, 2024

その他の人気コレクションも低迷しており、DeGodsは32%、Azukiは15%、CryptoPunksは13%の下落を記録し、2023年11月以来の最低価格で取引されているhttps://t.co/xF9gdkUlS7

今朝のツイートで、Blurが提供した経済的インセンティブによって風船のように膨らんだ一部のNFTの価格がしぼみつつあるという記事をシェアした。

“価値”という単語にはさまざまな評価指標があることは、以前のコラム記事で解説したが、NFTの将来的な値上がりという換金価値に対する共同幻想が解けつつある中で、いかにNFTを使って消費することの楽しさを提示するプロジェクトを構築できるかどうかが、今後ますます重要視されるのではないかと思う。

「生卵からゆで卵に変化させることができる」という不可逆な消費体験が、RWAやDePINのようなトレンド領域から生まれるのか、それともゲームやソーシャル領域などから生まれるのかに関しては、意識して注目しておきたい。