今回は、新進気鋭なフルオンチェーンCC0 NFTプロジェクト「Mirakai」について紹介・解説していきたいと思います。

Mirakaiは、2022年7月29日時点からローンチ後1ヶ月も経過していない、いま注目のNFTプロジェクトです。

詳細は後述しますが、

- デフレアイテム

- オンチェーンでのtraits(特徴)の変更

- トークンドリッピング

- ゲーム理論

など、たくさんのメカニックが関わっていることでも話題となっています。

MirakaiのNFTを購入しようと考える人だけでなく、これからNFTプロジェクトを立ち上げたいと考えている人にとっても有益な情報が多く散りばめられているため、事業者目線で本プロジェクトを理解しようと努めることは懸命な判断であると筆者は考えます。

でははじめに、この記事の構成について説明します。

まずは、MirakaiというNFTプロジェクトの概要やビジョン、他のCC0 NFTプロジェクトとの関わり方などについて、詳細に分かりやすく解説してまいります。

続いて、非常に複雑かつ難解な本プロジェクトの特徴部分について、順番に分かりやすく深掘りしながら解説してまいります。

最後に、なぜベアマーケットでありながらMirakaiのNFTはファーストセールで完売することができたのか、またそこにCC0という要素はどのように関係していたのかなどについて、筆者の私見を混えながら考察してまいります。

本記事が、「Mirakai」の概要や注目ポイント、CC0 NFTプロジェクトとしての成功要因などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的または投資上のアドバイスとして解釈されることを意図したものではなく、また解釈されるべきではありません。ゆえに、特定のFT/NFTの購入を推奨するものではございませんので、あくまで勉強の一環としてご活用ください。

イーサリアムnaviの活動をサポートしたい方は、「定期購読プラン」をご利用ください。

Mirakaiとは

- Scrolls, Heroes以外のコントラクトアドレス情報:

- mirakaiDnaParser:

0xa7d949e4562c4f9c5156282dc85fc40b9460e007 - orbsToken:

0xca6a720ac282e8634f595c4351b827191aea1bbe - mirakaiScrollsRenderer:

0xf0087121fc3164639083c3f3c3fc3d5587429f3d - mirakaiHeroesRenderer:

0xf55e118dc257dde3611d0f9c3ff85ac981c54f95

概要

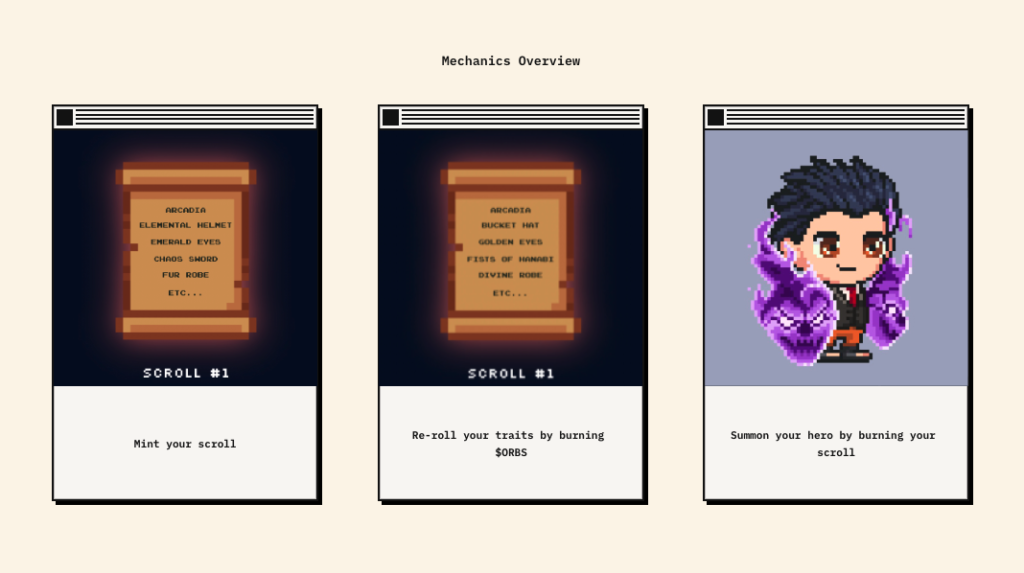

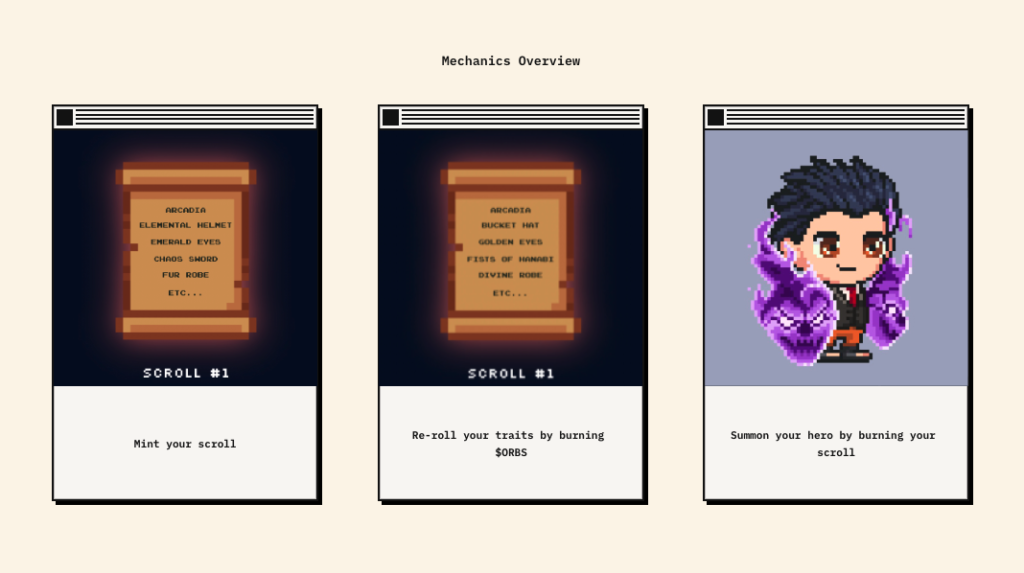

Mirakaiは、大別すると「Scrolls(巻物)NFT」「Heroes(ヒーロー)NFT」「$ORBSトークン」の3つの要素で構成されているNFTプロジェクトです。

まずは、Mirakaiプロジェクト内に登場するFT/NFTの用語について、簡単に説明しておきます。

- Scrolls:巻物のNFT(フルオンチェーンNFT)

- Heroes:Scrollsをburnすることで獲得できるヒーローのNFT(サーバー保管型NFT)

- $ORBS:Scrollsを保有しているアドレスに対して自動配布されるERC20トークン

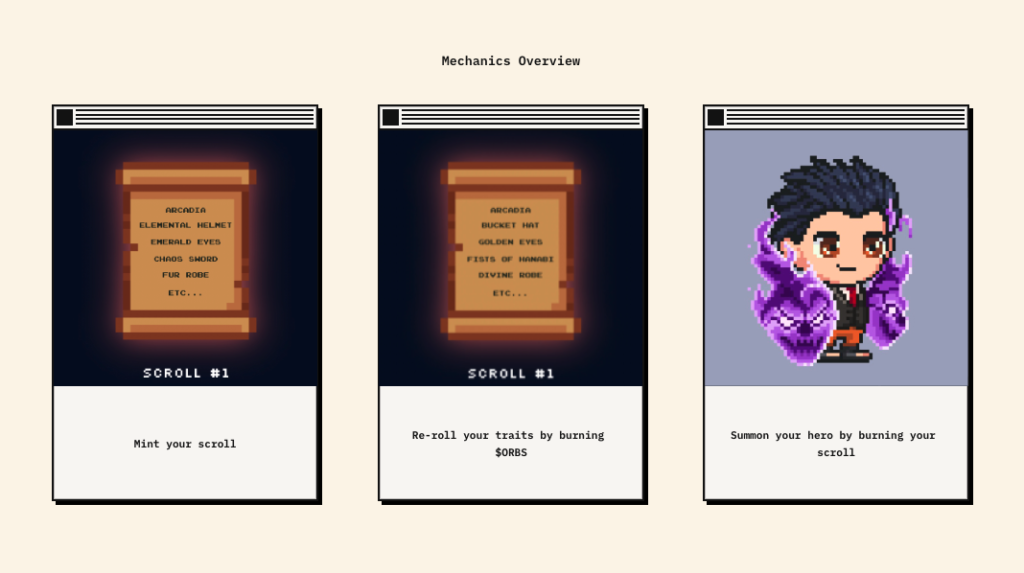

基本仕様としては、Scrolls NFTというフルオンチェーンの巻物NFTがあり、それをburnすることでHeroes NFTというオフチェーン管理のヒーローNFTがmintできます。

また、『Scrollsの中身をオンチェーンでシャッフルする際』『Heroes NFTをmintする際』などには$ORBSというERC20トークンが必要になりますが、こちらはScrolls NFTを保有しているだけで自動的にwalletに日々割り当てられていく仕様となっています。

また、本プロジェクトの運営メンバーであるnumo氏は、以前取り上げた「Blitmap」のOriginalsのアーティストとして作品を提供していた方で、界隈では非常に有名人です。

Mirakaiの大きなビジョン

Mirakaiは2021年12月にプロジェクトの構築を始めていますが、彼らは当初から以下3つの目標を掲げていました。

- 公共財を作ること

- NFTスペースを前進させること

- インタラクティブなオンチェーンプロジェクトを作ること

まず①に関しては、フルオンチェーンNFTやCC0といったオープン性の高い要素を取り入れたことにより、公共性の高いプロダクトとしてローンチすることができたと言えるでしょう。

そして②に関してですが、本プロジェクトでは①で述べたCC0・フルオンチェーンといった要素に加えて以下の施策を講じたことにより、NFTスペースを前進させることに成功したと主張しています。

- Composabilityが高くなるように工夫してコードを記載

- NFTのmintが始まるかなり前の段階からコントラクトをオープンソース化し、バグバウンティを実施

- ライブレイヤーエンジンやアートアセットもオープンソース化

最後の「③インタラクティブなオンチェーンプロジェクトを作ること」に関しては後の項で詳述しますが、本プロジェクトではスマートコントラクト上で多様な奇抜な実装が施されており、斬新なオンチェーンメカニズムを作ることに成功しています。

mint価格の決定方法

まず前提として、Mirakaiの運営チームはダッチオークション/高額ミントをかなり(ピッチ資料内でFワードを用いて非難するほど)嫌っており、mint価格の設定方法について新しい試みをおこないました。

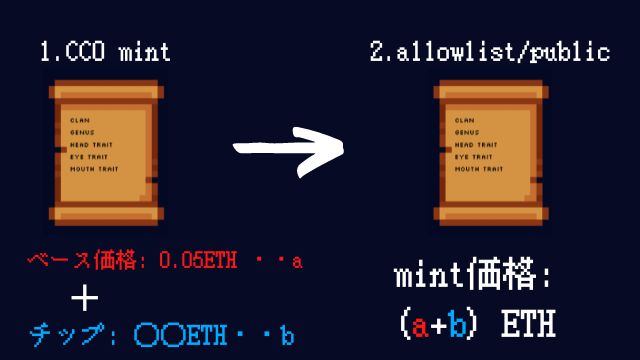

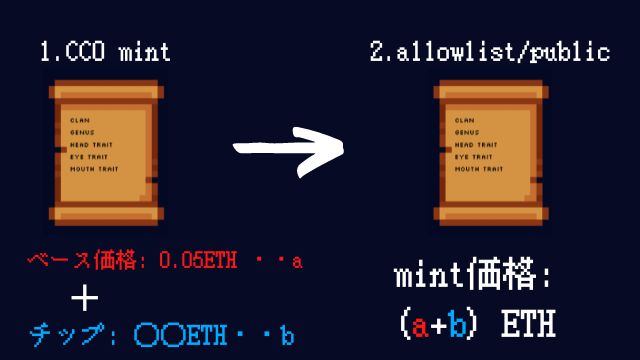

具体的には、ベース価格とチップ制度を用いることで、市場における適正mint価格を見つけ出そうとするものです。

まず第一段階として、彼らのサポートする7つのCC0 NFTプロジェクトを保有する人たちに対して、Scrolls NFTをmintする権利が優先的に与えられました。(※詳細は後述)

この時にScrolls NFTをmintするためのベース価格は0.05ETHでしたが、加えてmintする人はチップを支払うことができるようになっていました。

そして、このCC0 mintでの結果を踏まえて、allowlist/publicでのミント価格が決定されるという方法です。

CC0 NFTコミュニティに対する恩返し

Mirakaiの運営チームはCC0 NFTのコミュニティが大好きであり、 CC0 NFTプロジェクトから多くのインスピレーションを受けてきたと公言しています。

今日までの経緯として、CC0 NFTプロジェクトはいわゆる大物フリッパーからはあまり見向きされず、他の典型的なPFPプロジェクトほど速く日の目を浴びることはありませんでした。

この要因についてMirakai運営チームは、 「CC0 NFTプロジェクトの創設者はNext Big Thingを誇大宣伝するのではなく、実際にこの分野を前進させながらBUIDLしたいと考えている人が多いからである」と考察しています。

確かに、CC0 NFTはフリッパーから好まれる題材にはなりづらい属性を内包している可能性があると考えられますが、一方でしたたかに公共財をBUIDLをしたい人々が一緒に時間を過ごすためには適しており、そういった方にとっては最も望ましいコミュニティであるようにも思えます。

そして冒頭で述べた遠り、MirakaiチームもCC0munityから多くのインスピレーションを受けてきたこともあり、CC0munityに対して恩返ししたいという思いを当初から持ち合わせていたそうです。

優先的なNFTのmint権

先ほど述べた「MirakaiがサポートとしているCC0 NFTホルダー」であれば、一番始めに(上図「1. CC0 mint」の段階で)mintすることができました。

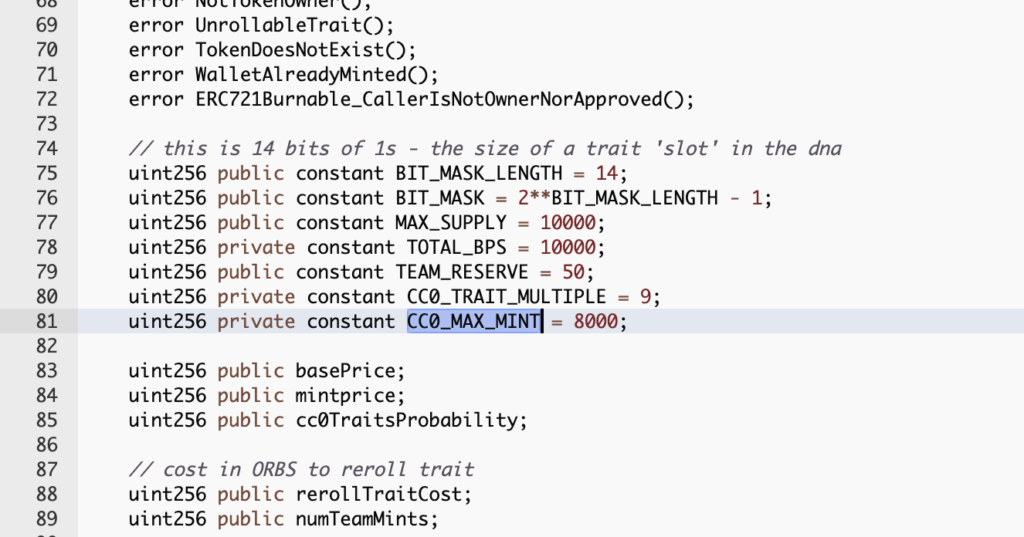

Mirakai運営チームとしては、『CC0 NFTホルダーのmint分が、総発行数の大部分を占めることになる』と予想していたようで、ソースコードにはCC0 NFTホルダ枠の上限を8,000個として設定されていました。

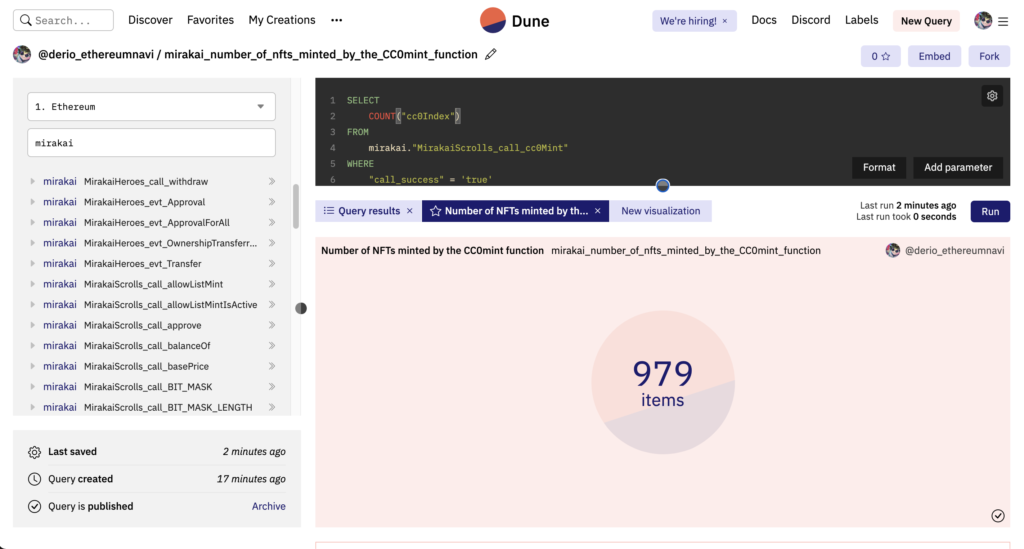

しかし、筆者によるDune Analytics分析の結果によると、対象CC0 NFTホルダーによる初期mint数は979個と、予想を大幅に下回っていました。

この要因としては、CC0 NFTホルダーに対してMirakaiのことを効果的に宣伝することができず、多くの人がCC0 mintの期限日に間に合わなかったのではないかと推測しています。

また詳細は後述しますが、CC0 NFTホルダーによる初期mintをおこなった場合、100%ではなく約45%の確率でしかCC0 traitが付与されないため、この要素も相まってCC0 traitが付与されたScrollは現在大変貴重なものとなっています。

特殊なtrait(特徴)の獲得可能性

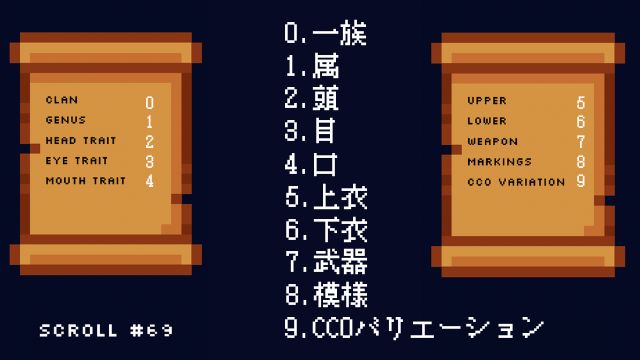

例えば、Chain Runners NFTホルダーに対しては、Chain Runners NFTホルダーだけがmintできる「Chain runners特有の⑨CC0バリエーション」をもったScrollをmintできる”可能性”が与えれます。

“可能性”と記載した通り、この時CC0バリエーションをもったNFTが必ずmintできるわけではなく、約45%(擬似ランダム生成)の確率でtraitが付与されます。

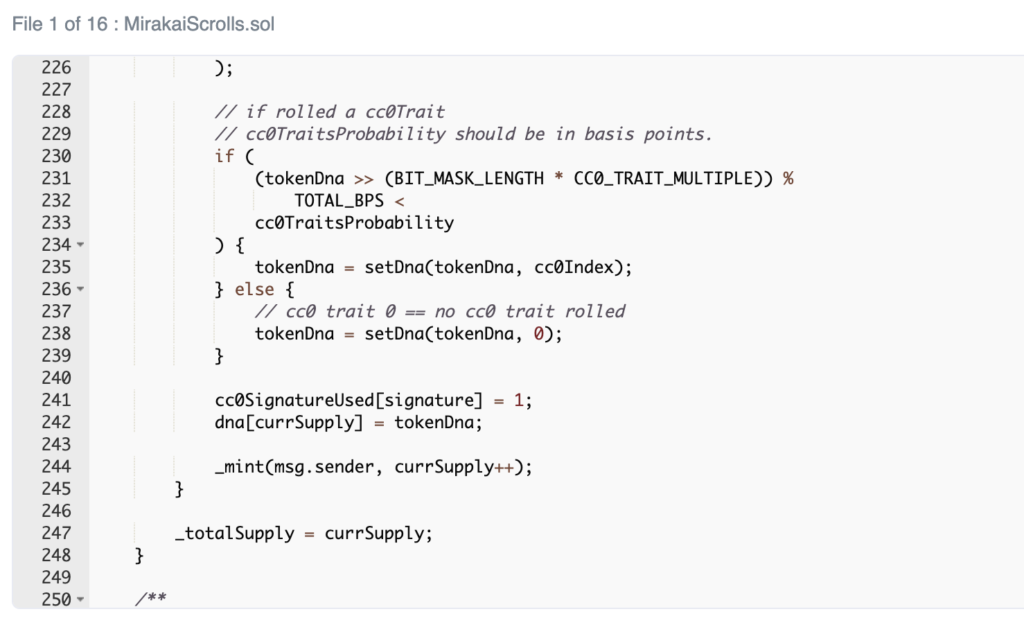

MirakaiScrolls.solファイル内にあるcc0Mint関数には、以下のような条件分岐文が記載されています。

tokenDna >> (BIT_MASK_LENGTH * CC0_TRAIT_MULTIPLE)) % TOTAL_BPS < cc0TraitsProbability上のコード表記について、各値を辿って計算するとtokenDna >> (14 * 9) % 10000 < 4500となり、最終的にtokenDna >> 126 < 4500と表せます。

このコード表記により、『tokenDnaを126ビット右にシフトして、その値が4500未満であればCC0 traitを付与する』となり、この条件を満たした場合(45%)には各「CC0 trait」が付与され、満たさない場合(55%)は「No CC0 trait」が付与されるそうです。

つまり、CC0プロジェクトのNFTを保有している人がCC0 trait付与を目指してmintを試みたとしても、45%の確率でしかCC0 traitは獲得できず、残りの55%は一般的なNo CC0 traitが付与されてしまいます。

Mirakaiの特徴/注目すべきポイントについて深掘り

デフレ要素

『Scrolls NFTをburnすることによってHeroes NFTがmintされる仕組み』なので、その設計上Scrolls NFTは時間経過ごとにデフレしていく仕様になっています。

文字にすると非常にシンプルな仕組みではありますが、このエッセンスが加わることにより

- Scrolls NFTの価値は時間経過ごとに上がっていくのか

- Heroes NFTに変えた方が遊びの幅が広がるものの、ホルダーはどちらの形態を好むのか

など、Mirakaiプロジェクト全体として今後どのようになっていくのか、本プロジェクトの運営チームも実験的な意味合いで注目しているそうです。

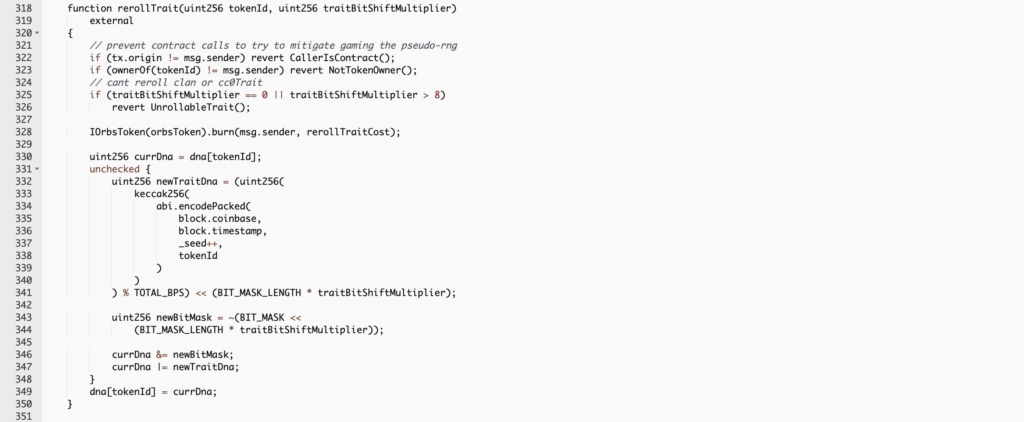

Re-rolling(traitsの擬似ランダム交換)

先述の通りscrolls NFTやそのtraits(特徴)は、オンチェーンDNAに基づいて生成されるものであり、フルオンチェーンNFTです。

各scrolls NFTはこの特性を活かして、オンチェーンによるtraitsの交換(リセマラのようなもの)をおこなうことができる仕様になっています。

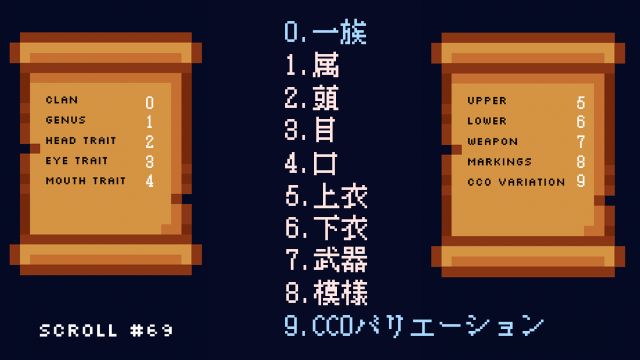

これにより、1〜8の各traitは自分のお気に入りのものになるまで何度でもシャッフルすることができます。(ただし0のclan, 9のCC0 variationに関してはシャッフル対象外です。)

ちなみにこのRe-rollingには1回当たり10$ORBSのコストがかかるため、何度でも無制限にシャッフルできるわけではない点には注意が必要です。

ただ、$ORBSは後述の通り、Scrolls NFTを保有していれば時間経過ごとに自動配布されるものです。

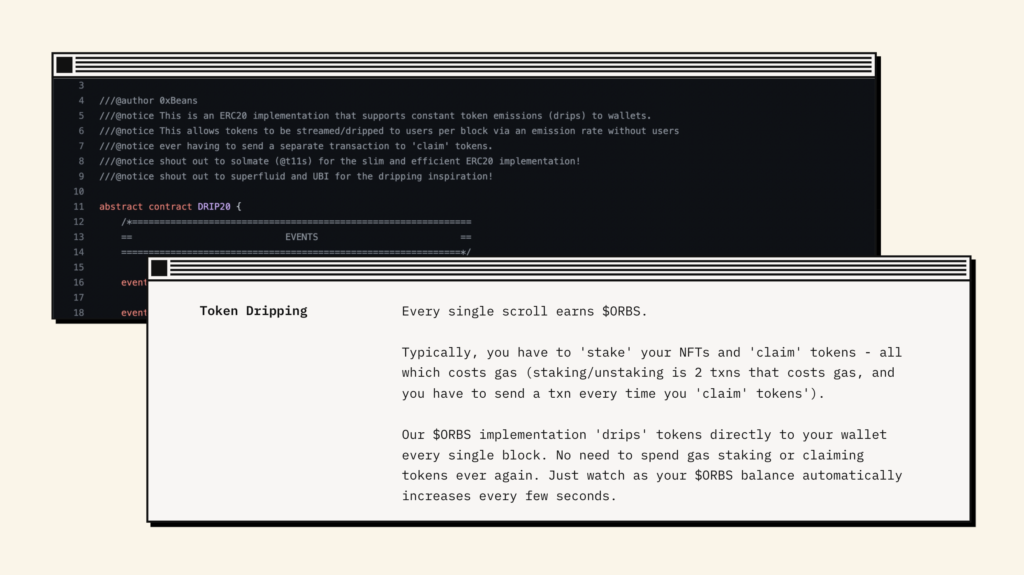

トークンドリッピング

彼らの提唱した「トークンドリッピング」とは、NFTを保有しているアドレスに対して自動でERC20トークンが付与される仕組みのことです。

まず前提として、一般的にはNFT保有者に対して時間経過ごとにERC20トークンを付与したい場合、NFTホルダーはどこかのステーキングコントラクトに対して、NFTをステークする必要があります。

しかしこの場合、コントラクトの脆弱性などを突かれてしまうとステーキングしていたNFTをハッカーに奪われてしまう恐れなどがあり、高額で取引されるようなNFTほど『特定コントラクトに預ける』という選択支は極力取りたくないものです。

余談ですが、これはブリッジやNFTレンディングに関しても同じ懸念があると考えられ、高額NFTはステーキングやブリッジ、レンディングなど「特定のコントラクト」に対して預けたくないものだと考えられます。

これに対してトークンドリッピングは、NFTをステーキング / FTをclaimしたりせずとも、NFTを保有しているだけで勝手にwalletアドレスに対してERC20トークンが割り当てられるという手法であり、非常に画期的な方法です。

Mirakaiの運営チームはDeFiからアイデアを得て、ERC20トークンをドリッピングするための汎用トークンを作り出し、これはNFTスペースにおける全く新しいコンセプトであると主張しています。

Mirakaiの成功要因/CC0コミュニティの今後の発展可能性

この章では、執筆時点までにおけるMirakaiの成功要因や、CC0 NFTコミュニティの今後の発展可能性などについて、筆者の私見を混えながら考察を述べていきたいと思います。

この続き: 2,003文字

まとめ

今回は、多くの新しいメカニズムを創出した新進気鋭のフルオンチェーンCC0 NFTプロジェクト「Mirakai」について紹介・解説しました。

本記事が、「Mirakai」の概要や注目ポイント、CC0 NFTプロジェクトとしての成功要因などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立ったのであれば幸いです。

また励みになりますので、参考になったという方はぜひTwitterでのシェア・コメントなどしていただけると嬉しいです。

🆕記事をアップしました🆕

— イーサリアムnavi (@ethereumnavi) July 30, 2022

今回は、新進気鋭なフルオンチェーンCC0 NFTプロジェクト「Mirakai」について解説しました✍️

ローンチから間もないNFTプロジェクトですが、注目ポイントが盛り沢山なので、各要点だけでも抑えて理解しておくと良いでしょう😎@OfficialMirakai https://t.co/4EwpzQR1mi

イーサリアムnaviを運営するSTILL合同会社では、web3/crypto関連の記事執筆業務やリサーチ代行、その他(ご依頼・ご提案・ご相談など)に関するお問い合わせを受け付けております。

まずはお気軽に、こちらからご連絡ください。

- 法人プランLP:https://ethereumnavi.com/lp/corporate/

- Twitter:@STILL_Corp

- メールアドレス:info@still-llc.com