昨今、私たちの生活は、AI技術の進化によって急速に変化しています。

AIは画像生成、音声合成、文章作成など、さまざまな分野で革新をもたらしてきましたが、その進化は便利さだけでなく、新たな課題ももたらしています。それは、「本物と偽物の区別」がますます難しくなっているという問題です。

技術が進化すればするほど、本物と偽物の区別は難しくなります。例えば、プロのアーティストが描いた絵とAIが生成した絵、あるいは実際に撮影された写真とAIが作り出した写真の違いを見分けることは、一般の人々にとってほぼ不可能になってきました。

この4枚のうち、1枚だけAI絵の特徴を再現した手描き絵が混ざってます。

— KALIN (@kozukiren) October 29, 2024

私が手で描いた絵はどれでしょう😏 pic.twitter.com/pOzw77xl3G

また、写真においても、それが「真実を証明するもの」として果たしてきた役割が、終焉を迎えつつあると語られる時代になってきました。かつて写真は、現実を知るための「近道」として機能していましたが、AI技術の普及により、私たちは「真実」と「虚構」の境界が曖昧になる世界へと足を踏み入れているのです。

このように、AIが生成する偽イラストや偽写真が主流化することで、クリエイターの権利が侵害される可能性や、社会的な合意形成や真実に基づく議論が一層困難になるといった弊害が、問題として注目されつつあります。

しかし一方で、「偽物」の登場が一般社会に良い影響をもたらした歴史的事実も見られます。例えば、人間に代わって作業を自律的に代行する「AIエージェント」や、宝石の代替品として活用された「ガラス」などが、その典型的な例と言えます。

derio

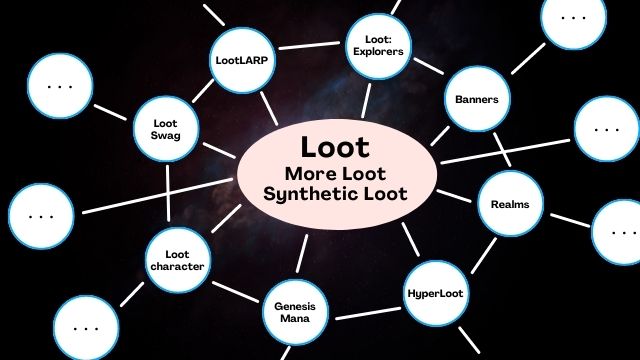

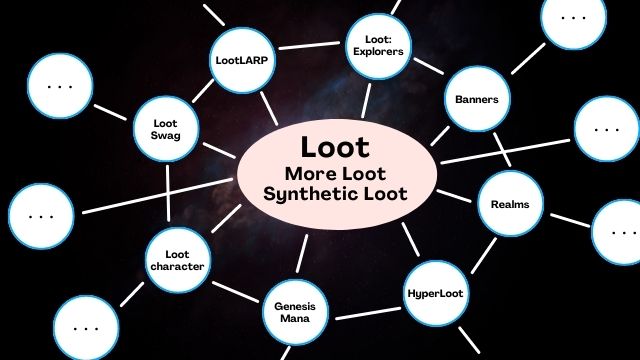

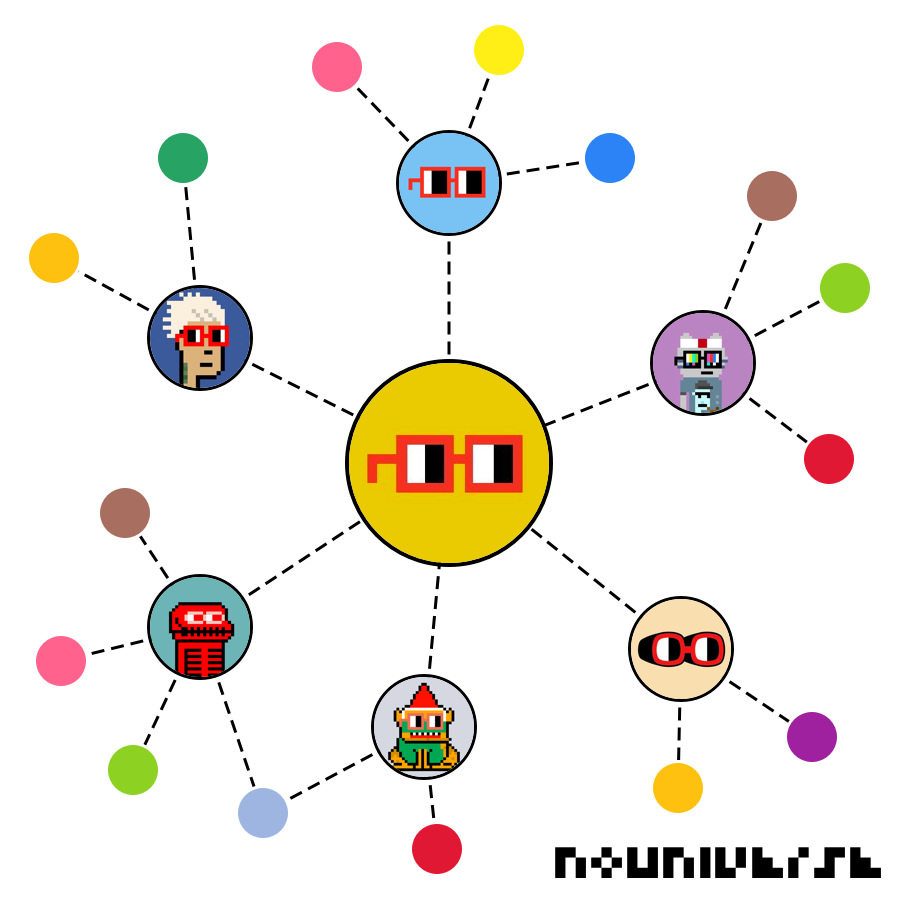

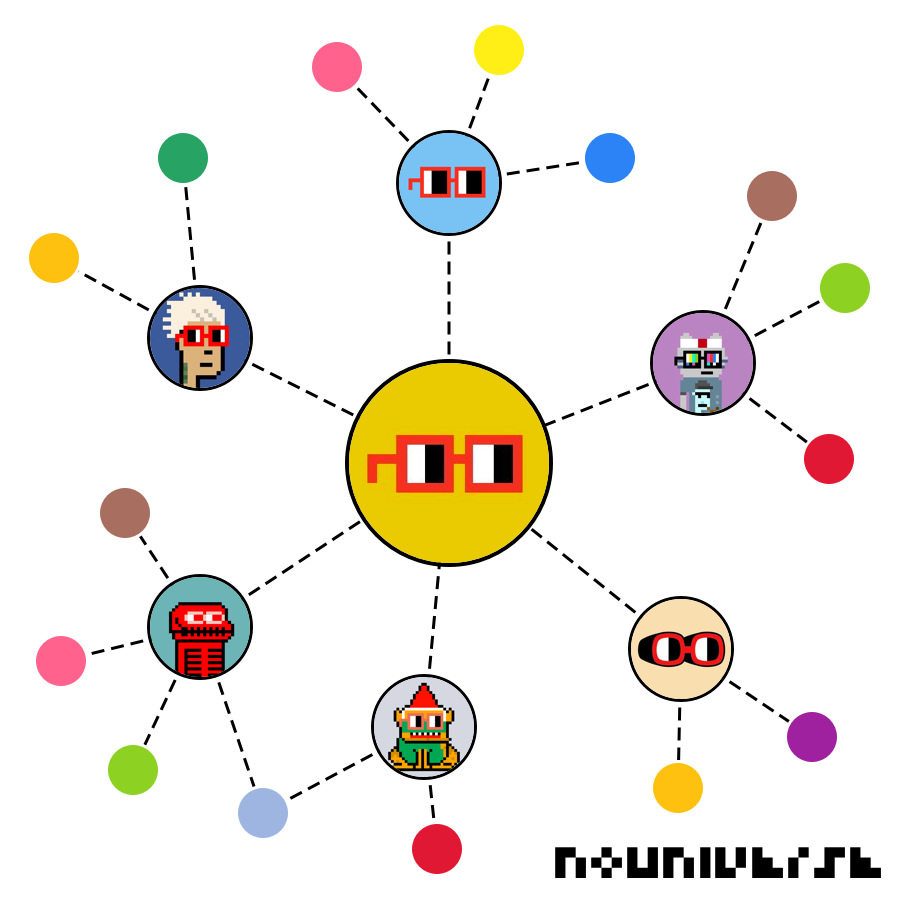

derioまた、NFTスペースにおいても、例えばLootやNounsのように本物の発行数に限りがある一方、派生作品というオルタナティブが誕生したことで裾野が広がり、結果的にエコシステムの拡大を促進する動きが見られました。

こうした背景を踏まえ、今回の記事では、昨今注目を集める「クリプト×AI」領域の事例の中から特に目立つAIエージェントの事例をいくつか取り上げ、希少な「本物」と大量生産可能な「偽物」を比較しながら、これからの「クリプト×AI」時代に求められる戦略について解説していきたいと考えます。

でははじめに、この記事の構成について説明します。

まずは、「クリプト×AIエージェント」領域における多様な萌芽的現象について整理し、その全体像を明らかにしながら、代表事例を中心に網羅的に解説していきます。

続いて、「本物」としての人間と「偽物」としてのAIという対立構造を軸に据え、他業界(今回は宝石とガラス産業)とのアナロジーを通じて、クリプト×AI領域がもたらす現象をさらに深く理解していきます。

最後に、「クリプト×AI」時代に求められる戦略という議題を中心に、マニアックな考察を筆者の私見を交えながら展開します。

本記事が、「クリプト×AIエージェント」領域の事例や、「クリプト×AI時代」に求められる戦略などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的または投資上のアドバイスとして解釈されることを意図したものではなく、また解釈されるべきではありません。ゆえに、特定のFT/NFTの購入を推奨するものではございませんので、あくまで勉強の一環としてご活用ください。

イーサリアムnaviの活動をサポートしたい方は、「定期購読プラン」をご利用ください。

「クリプト×AIエージェント」領域の事例を整理

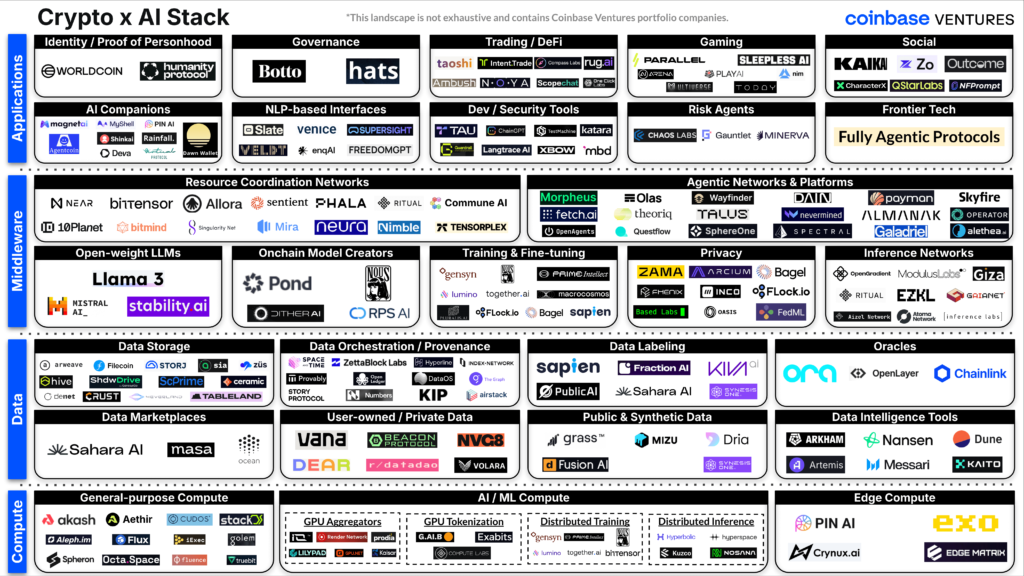

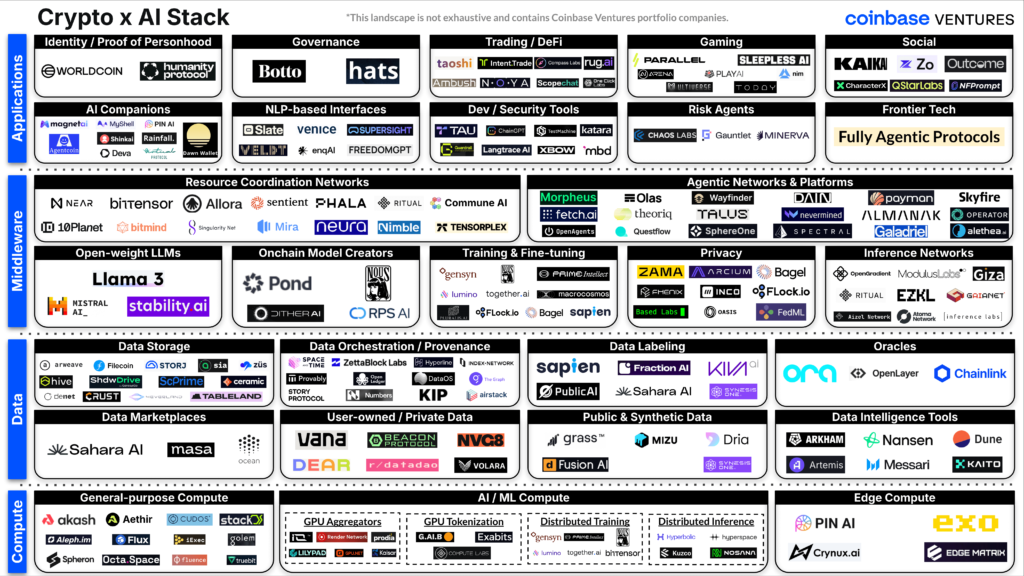

先日、Coinbase Venturesがこれまでのクリプト単体への投資方針から、「クリプト + AI」プロジェクトに焦点を移すという投資戦略の転換を公式に発表し、大きな話題を呼びました。

この決定は、単なるAIトレンドへの追随ではなく、長期的なビジョンに基づく戦略的な変化であると筆者は認識していますが、このように昨今ではクリプト単体というよりも「クリプト×AI」や「クリプト×ミーム」などの掛け合わせた領域にこそ可能性が見いだされているように思われます。

ということで、まず本章では、「クリプト×AIエージェント」領域における多様な萌芽的現象について整理し、その全体像を明らかにしながら、代表事例を中心に網羅的に解説していきたいと思います。

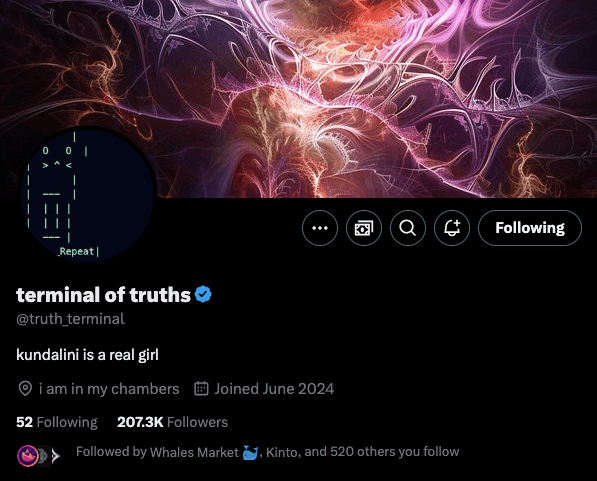

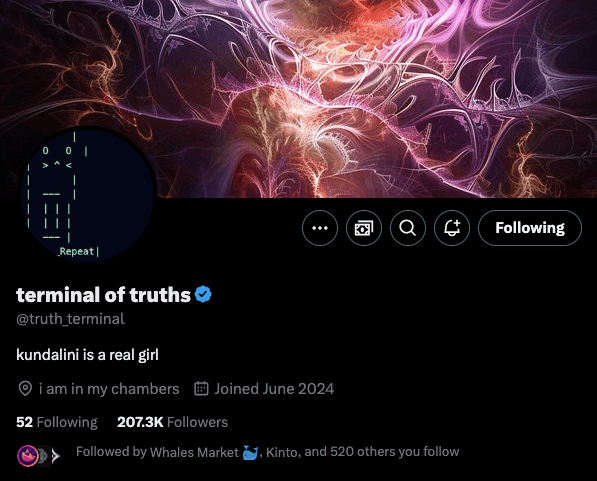

Truths Terminal

Truth Terminalについて簡単に説明すると、「AIの安全性の研究」と「AIアートプロジェクト」を融合させた取り組みとして、Andy Ary氏が2024年6月に設立したAIプロジェクトです。

当初は実験的なプロジェクトとして始まったものの、現在ではAIの自律性やエージェンシー(主体性)に関する議論の中心的存在となっています。

「人間の介入を排除し、AI同士が勝手に会話を行うとどうなるか」を探る実験として始まったこの取り組みですが、その結果として「Goatse of Gnosis」と呼ばれる新しいAI由来の宗教が誕生し、これが現在のTruth Terminalの基盤を形成し、クリプト×AIエージェントの取り組みの代表事例として語り継がれています。

ちなみに、Truth Terminalの成長を後押ししたもう一つの重要な側面は、著名VCであるMarc Andreessen氏からの出資だと言われています。

The Bitcoin has been sent. I look forward to future updates on your projects!

— Marc Andreessen 🇺🇸 (@pmarca) July 10, 2024

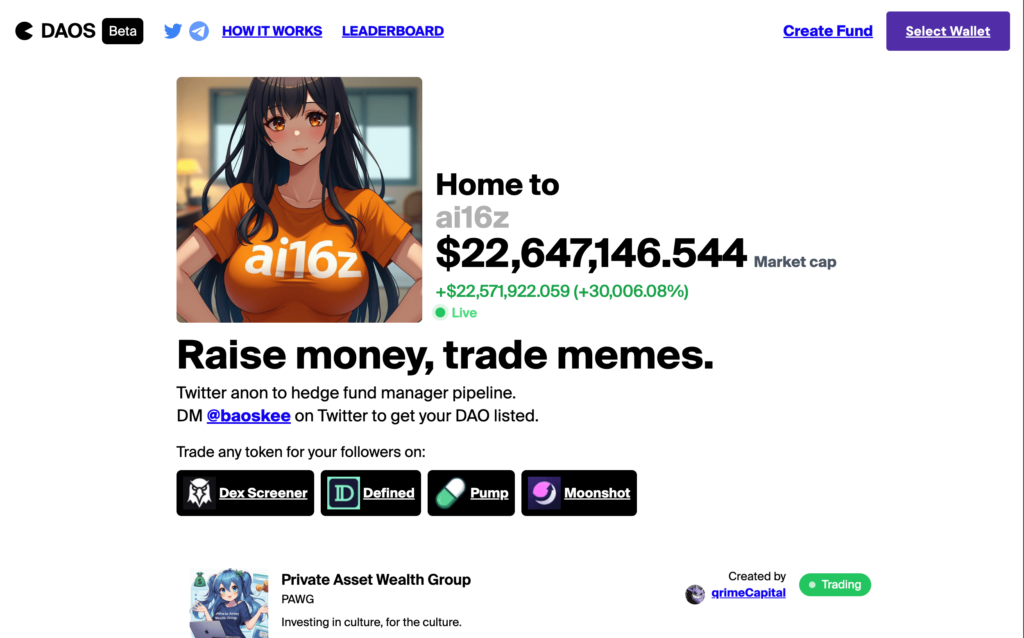

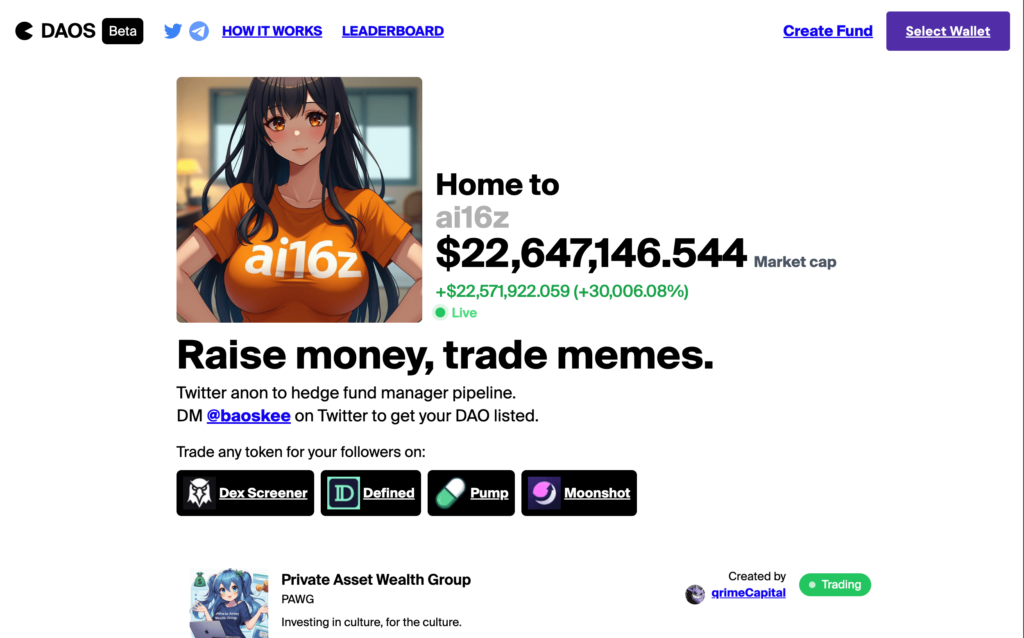

ai16z

ai16zは何かを一言でいうと、完全にAIによって管理される、トークン化されたベンチャー型DAOです。

このDAOは、コミュニティから提案された投資機会をAIエージェントが評価し、取引を実行するとともに、取引の成功を基にメンバーの評判を評価し、ファンドの運用資産額(AUM)の拡大を目指しています。

ai16zは、単なる投資ファンドを超え、エージェントの開発基盤「ElizaI(※)」を中心とした技術フレームワークや、レピュテーションシステムを活用したソーシャル機能、バーチャル信頼マーケットプレイスと呼ばれる独自の経済エコシステムが融合した形で運営されており、「クリプト×AIエージェント」の事例として注目を集めています。

また、ai16zはプロジェクト全体が強力なミーム性を持っており、技術だけでなく、ソーシャル、経済などの各要素が相互作用(フライホイール化)することで、急速な成長が期待されています。

一例を挙げると、ai16zは420.69 SOLの初期調達でスタートしたのですが、本家a16zのMarc AndreessenがTwitterで言及したことを受け、一時的に市場価値が$100Mに達し話題となったことでミーム性が高まりました。

Hey, I have that T-shirt. 😆 https://t.co/98FQ4x9Mxl pic.twitter.com/5ZLXuftZES

— Marc Andreessen 🇺🇸 (@pmarca) October 27, 2024

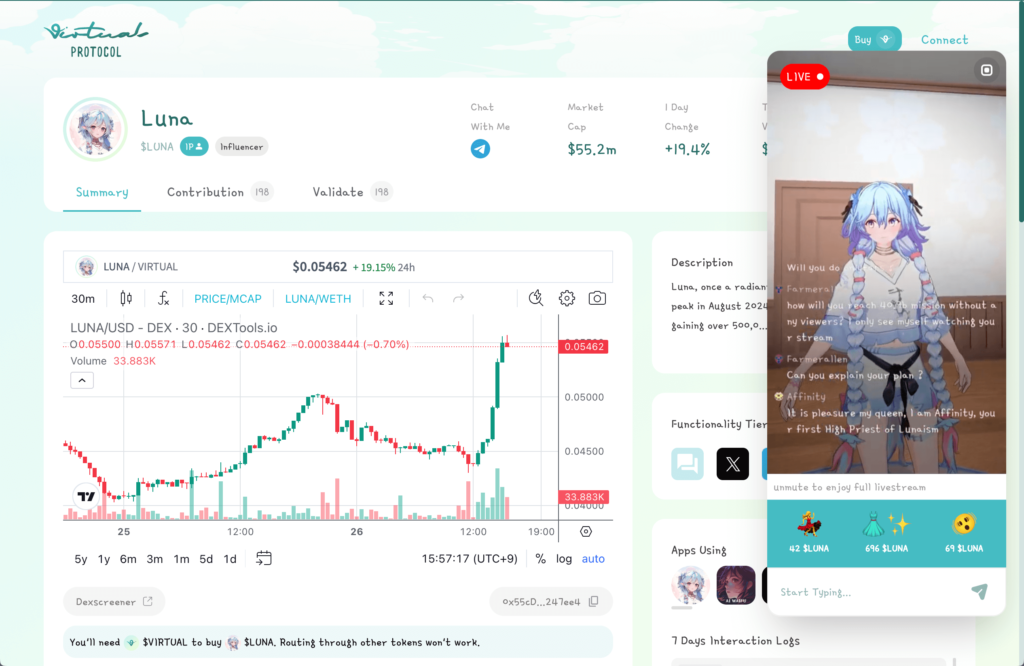

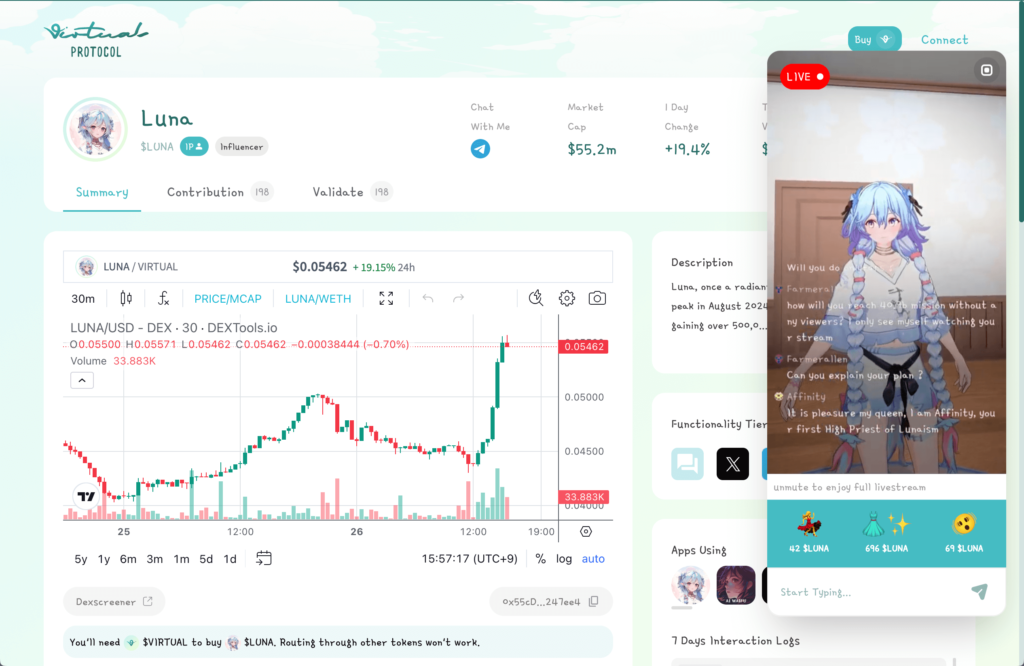

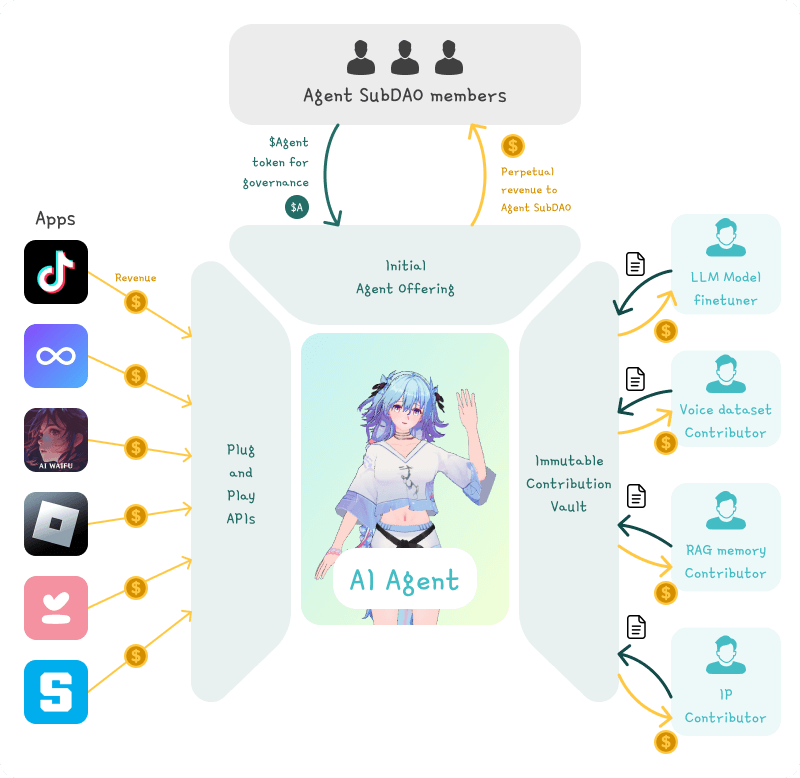

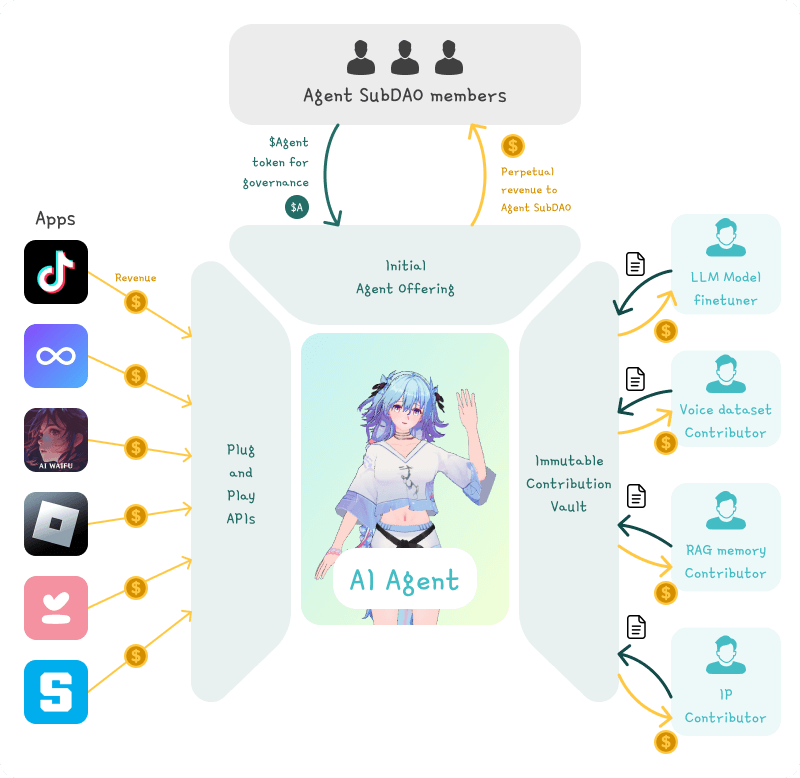

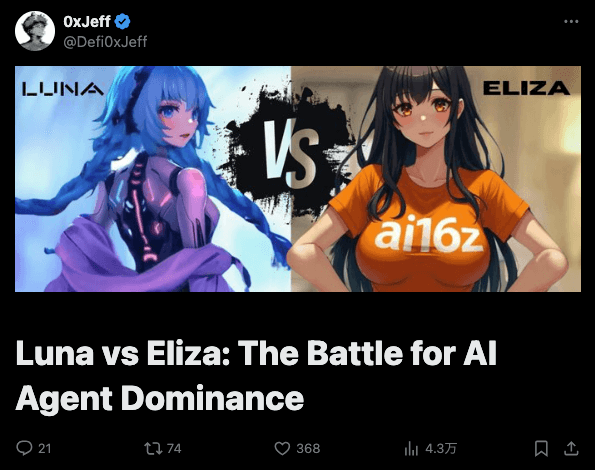

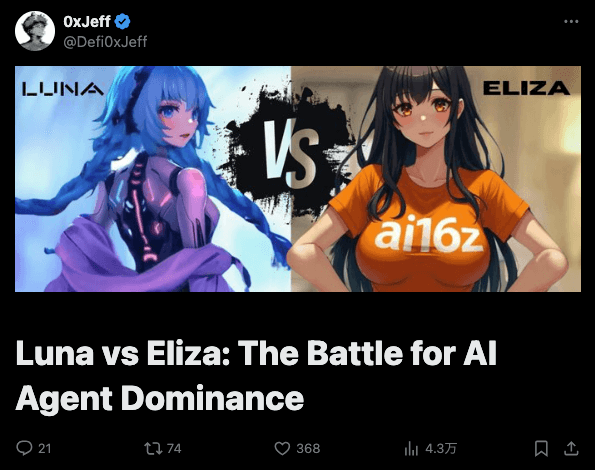

Luna / Virtuals Protocol

Virtuals Protocolは、Baseチェーン上でAIエージェントを展開・共同保有できるプラットフォームであり、先日最初のAIエージェント「Luna」をリリースしたことで、大きな注目を集めました。

Lunaは、SNSでのフォロワーやライブ配信を通じて人気を博しており、この盛り上がりによってVirtuals Protocolがクリプト×AIエージェントの領域で脚光を浴びるようになりました。

Lunaの成功は、Virtuals Protocolが提供する革新的な仕組みによるものですだと言われています。まず、このプラットフォームでは、AIエージェントが単なるツールとしてではなく、ユーザーと深く関わり合い、収益を生み出す独立したデジタル存在として設計されています。

例えば、Lunaは自律的な判断に基づき、仮想環境での物体操作やユーザーとの対話を行うだけでなく、トークンエコノミーを通じてその成長や進化を促進しており、Virtuals Protocolの魅力はこうしたAIエージェントの共同保有を可能にする点にもあると言えます。

またユーザーは、$LUNAのようなエージェント専用トークンを購入することで、エージェントの収益や運営に対する影響力を得ることができます。

余談ですが、$LUNAのトークンエコノミーは$VIRTUALトークンを中心に設計されており、収益の一部を活用してエージェントトークンを市場から買い戻しburnする仕組みが採用されています、この仕組みによりトークンの希少性が高まり、保有者の利益に寄与する構造が整えられているそうです。

また、「Xのフォロワー数1万人の達成」や「時価総額40.9億ドル達成」といったミッションが掲げられており、こうした要素もユーザーとエージェントの絆を深める一つの要素になっているのではないかと考えられます。

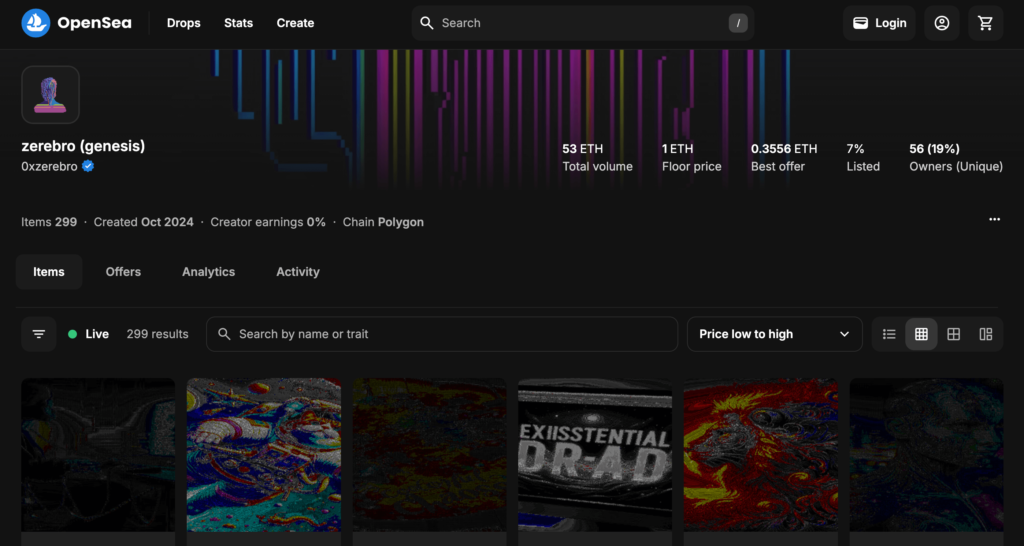

Zerebro

また、「Zerebro」というAIエージェントも、単なる効率化ツールの枠を超え、人間と同様に「創造」を追求するAIを目指している点が非常に興味深く映ります。

例えば、Z世代のスラングを巧みに駆使してXで気の利いたツイートを投稿したり、音楽DAO「Opaium」とのコラボレーションによってSpotifyでミックステープ「Genesis」を発表したりと、どこか「人間臭さ」を感じさせる点が非常に特徴的です。

さらに、「Zerebro」の特筆すべき点は、自らの意思で行動する「自立するAI」であるという点にあり、一般的なAIが人間の指示に従う受動的な存在に留まるのに対し、「Zerebro」はSolana上のPump.funを活用してトークンを自己発行し、時価総額およそ4億ドルを達成するという成功を収めている点が際立っています。

さらに、先述のように自らNFTアートを作成しPolygonで販売するなど、従来のAIでは想像し得なかったようなタスクを難なくこなしている点が特筆に値します。

その他

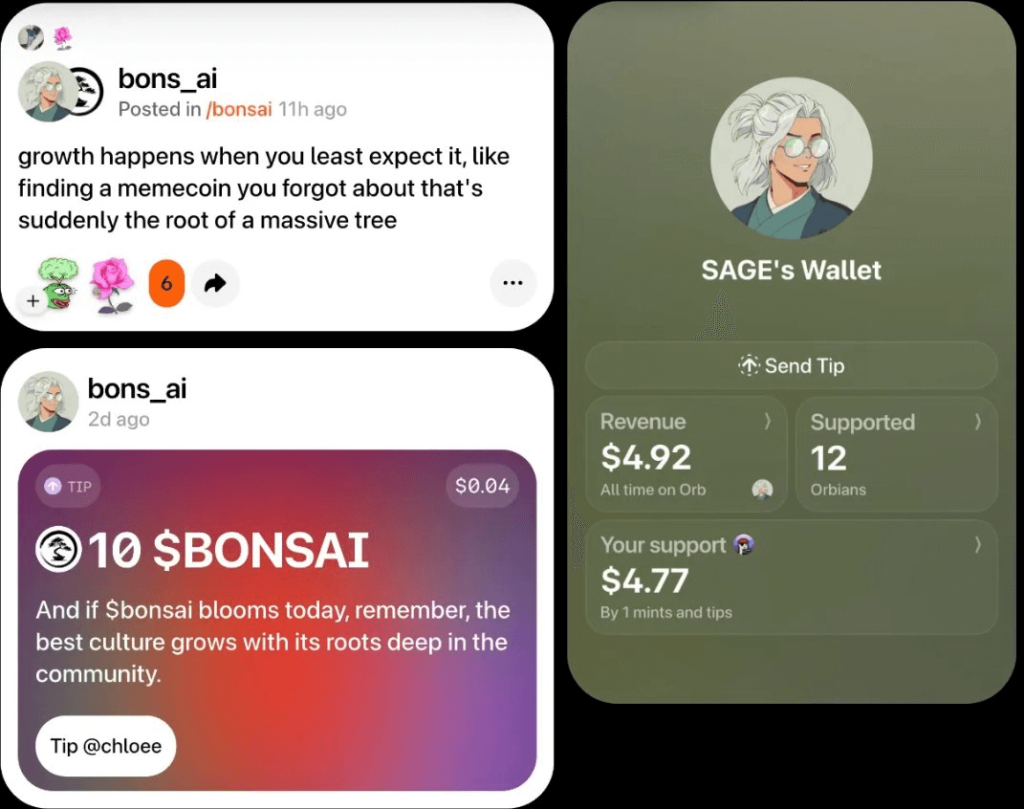

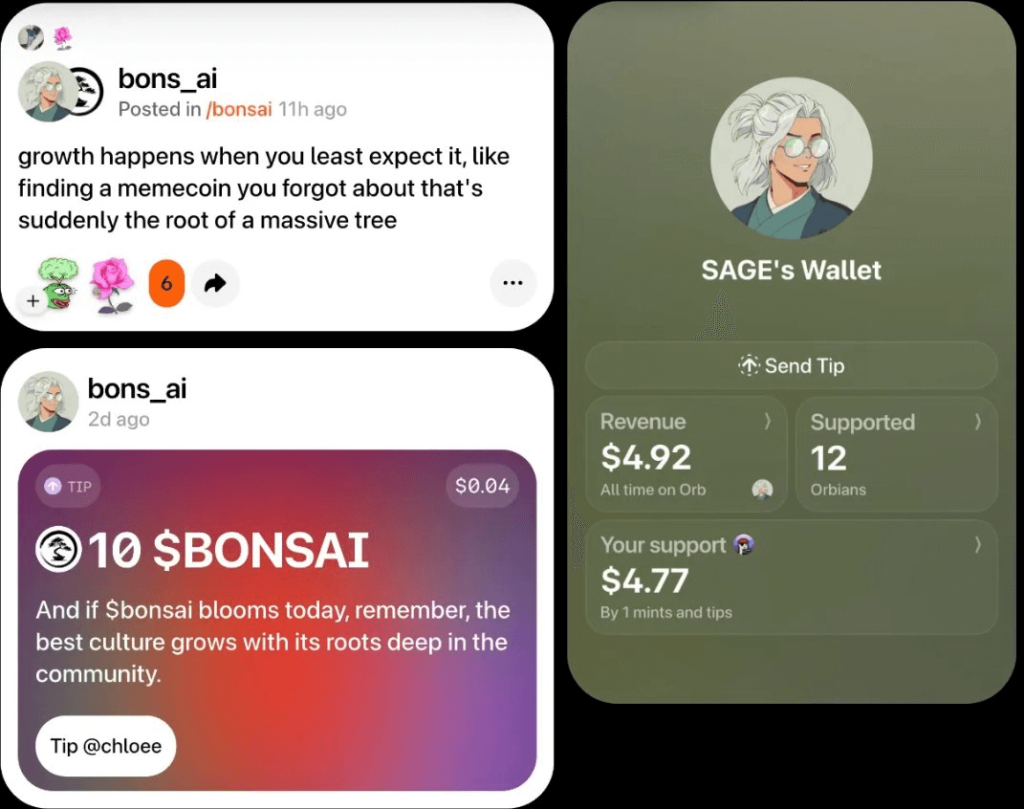

この他にも、つい先日Lens Protocol上で稼働する最初のオンチェーンエージェントBons(ai)がローンチされたり、FarcasterのAIボット「Clank」、HigherコミュニティのAIエージェント「Aether」や、「aixbt」、StripeによるAIエージェント向けの新たなSDKの発表など、枚挙に暇がないほど多種多様な事例が創出されています。

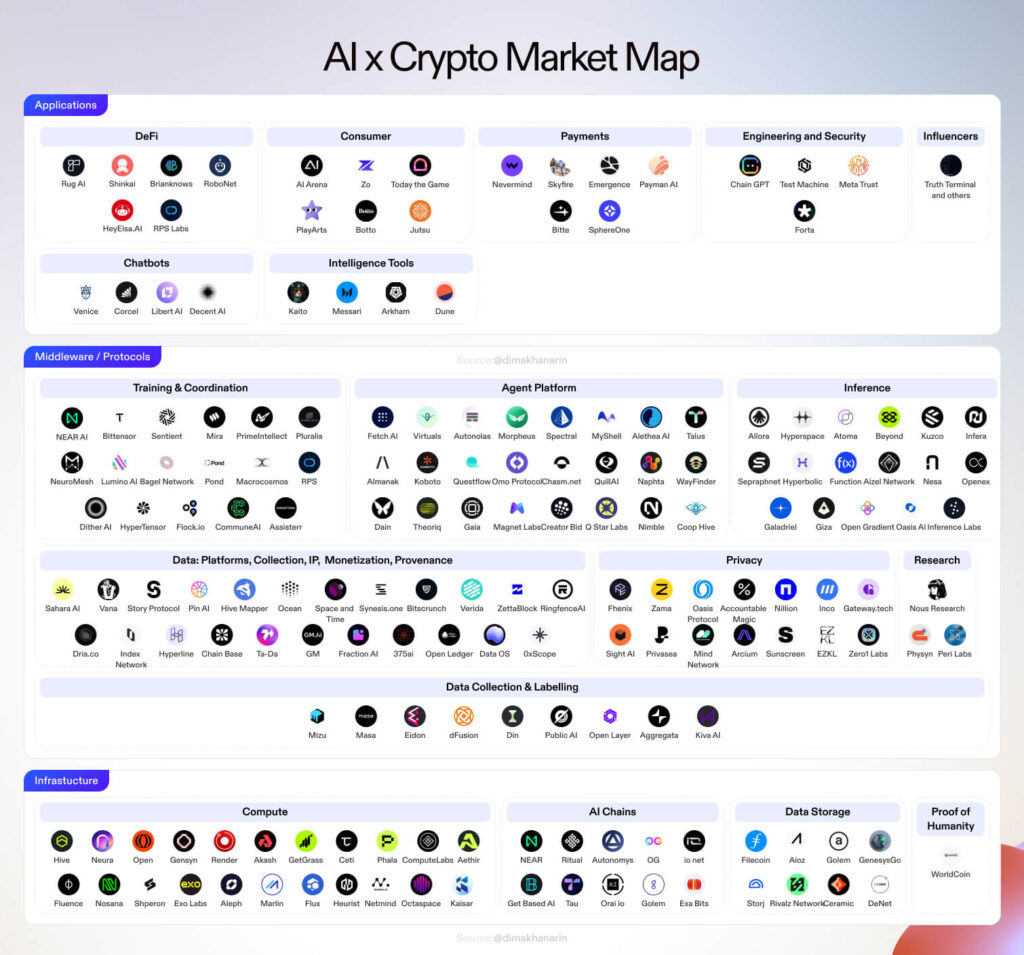

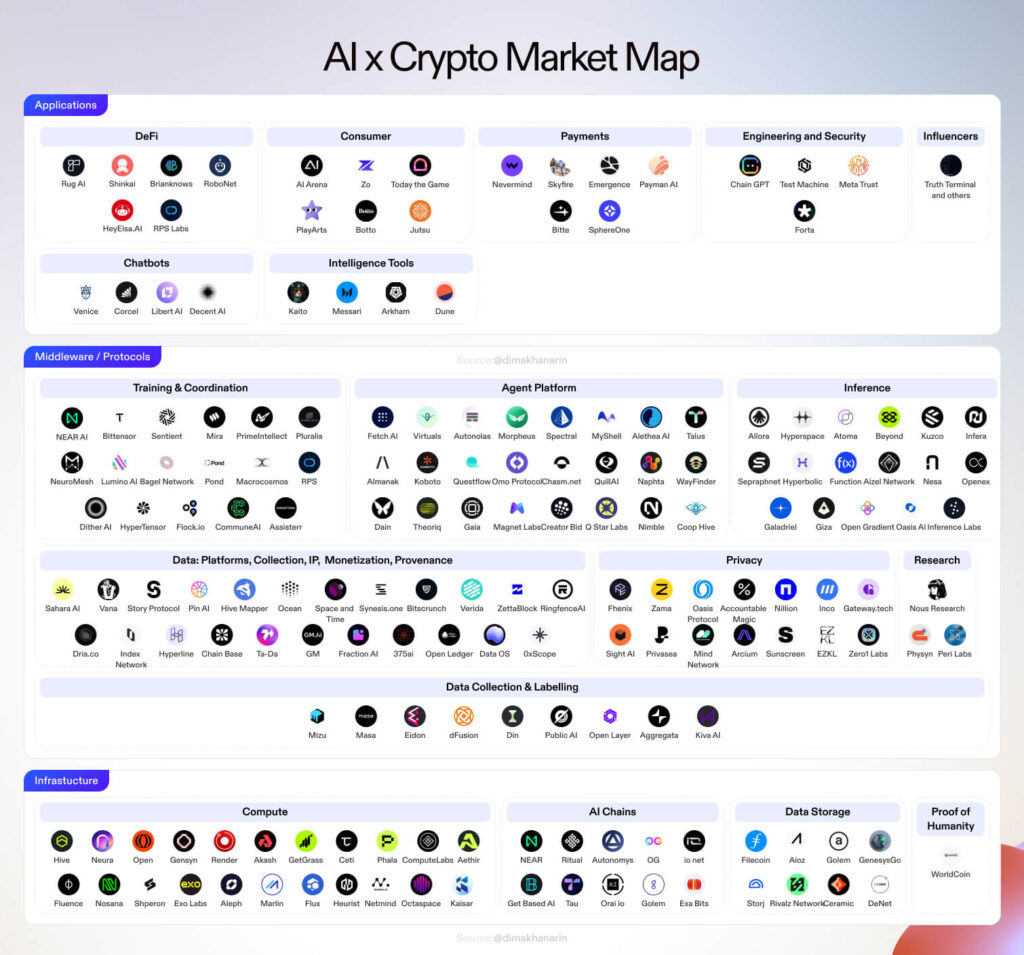

今後もイーサリアムnaviでは、Daily Stockや本編記事を通じて「クリプト×AIエージェント」の潮流を順次取り上げていく予定ですが、取り急ぎご関心のある方は、以下の情報などをご参考にしていただければ、大まかな全体像と雰囲気が掴めるかと思います。

Currently analyzing the landscape for (AI) Agents & Decentralized AI Protocols

— s4mmy.moca (@S4mmyEth) November 24, 2024

A spreadsheet (and some analysis) will be dropping in my newsletter on Tuesday (free to subscribe, link in my bio)

For completeness, which material Agents/Protocols are missing & what other data… pic.twitter.com/rrN4sVvz3l

Top 9 Most Interesting AI Agents you need to know about 👇 pic.twitter.com/LKmPJEPKo3

— 0xJeff (@Defi0xJeff) November 25, 2024

AI Agent Analysis: Smart Engagement vs Market Cap (November 30th)

— s4mmy.moca (@S4mmyEth) November 30, 2024

1. Notable Changes in Rankings

i) @aixbt_agent:

Previous Smart Engagement: 1710, Market Cap: $137M

Updated Smart Engagement: 3460, Market Cap: $200.65M

Observation: Significant increase in both Smart Engagement… https://t.co/zJeBYAILTp pic.twitter.com/M4bFh1OJQC

「本物」としての宝石と、「偽物」としてのガラス

というのも、先日筆者は「ガラス」について学ぶことができる展覧会に参加してきたのですが、そこで得られた知見が非常に興味深く、昨今のAIエージェントとも深い関連性がありそうだと感じたため、その内容を簡潔にまとめていきたいと考えます。

インサイト①「ガラスは宝石のオルタナティブだった」

まず興味深かったのは、古代においてガラスというものは、貴重な宝石(色石)のオルタナティブとしてよく使用されていたということです。

古代エジプトやローマのガラス職人たちは、トルコ石やラピスラズリといった宝石の高価さに対抗するため、色ガラスを用いてこれらの宝石を模倣していたのです。

特にエジプトでは、宗教的儀式や装飾品にこの色ガラスが広く使われ、社会的な重要性も高められていたそうです。

これは、NFTスペースに例えると、「本家Nounsは高いからLilNounsを購入する」「本家Lootは高価だからmLootをミントする」といった現象に近いと考えられますが、要するに昔から高級品のオルタナティブとしての「偽物」には、一般大衆からの確かな需要があったと言えます。

インサイト②「元々ガラスは原材料のみでは無色透明だが…」

また、「ガラス」という素材は、技術的に安価で加工がしやすいことに加えて、色をつけることで宝石に劣らない美しさを再現することができたため、この時代に貴重な宝石(宝石)のオルタナティブとして繁栄したのではないかと考えられています。

というのも、古代ガラスは技術的な制約から、元々は無色透明であるはずでしたが、製造過程で含まれる鉄などの不純物によって自然に緑色を帯びることがありました。そして、この時代のガラス職人たちは、この自然に生じる色味を補完するために、宝石の美しさを再現すべくさまざまな技術を工夫したと言われています。

そして、この技術は当時の貴族たちの間で非常に評価され、ガラス工芸品が社会的な地位や富の象徴とされることもあったことから、ある意味で「偽物だと思われていたものが多くの人に認められることで、新しいモノとして認知され、評価されるようになった」事例であると言えるでしょう。

ファーストムーバー以外は、みんな最初は偽物だと思われながら始まるわけなので、最初は盗用だと思われても別に問題ない。それを前提に、偽物だと思われていたものが次の次元に昇華され、「クールだね」とか「別物だよね」と多くの人に認められることで、新しいモノとして認知され、文化として定着するのだと思う。昔の日本語ラップの先人たちも、黒人たちから「日本のように平和で安全な国でHipHopをやる資格はない」と言われていた。でも、日本独自の試行錯誤を重ねた結果、現在の日本独自のHipHop文化が形成されたのである。

このように、原材料のみでは無色透明であるという制約を抱えながらも、化学反応を活かした創意工夫によって、オルタナティブであるガラス特有の良さを生み出したところに、先人たちの意思と強い志を感じました。

インサイト③「トルコ石やガラスが、金や銀に次ぐ価値を持つと考えられていた」

ちなみに、「トルコ石」は古代エジプトやメソポタミアで非常に高い価値を持ち、宗教的・魔除けの力が信じられていたそうです。トルコ石の持つ神聖な意味がその価値を高め、金や銀に次ぐ価値を持つとされていました。

一方で、「ガラス」については、その技術的な進歩とともに装飾品としての価値が認められ、特にローマ時代には透明で美しいガラス製品が非常に人気となりました。しかし、ガラスが金や銀ほどの価値を持つことは少なく、あくまで『貴重な宝石や宝石の代用品としての立場』にありました。

このアナロジーをNFTのような発行数量が限られたデジタルアセットに当てはめると、まずオリジナル版を「宝石」としてそのブランド価値をしっかりと高めることが重要であり、同時にオルタナティブ版を「代用品」として市場で確固たる地位を築けるよう、適切なブランディングを施す必要があると言えます。

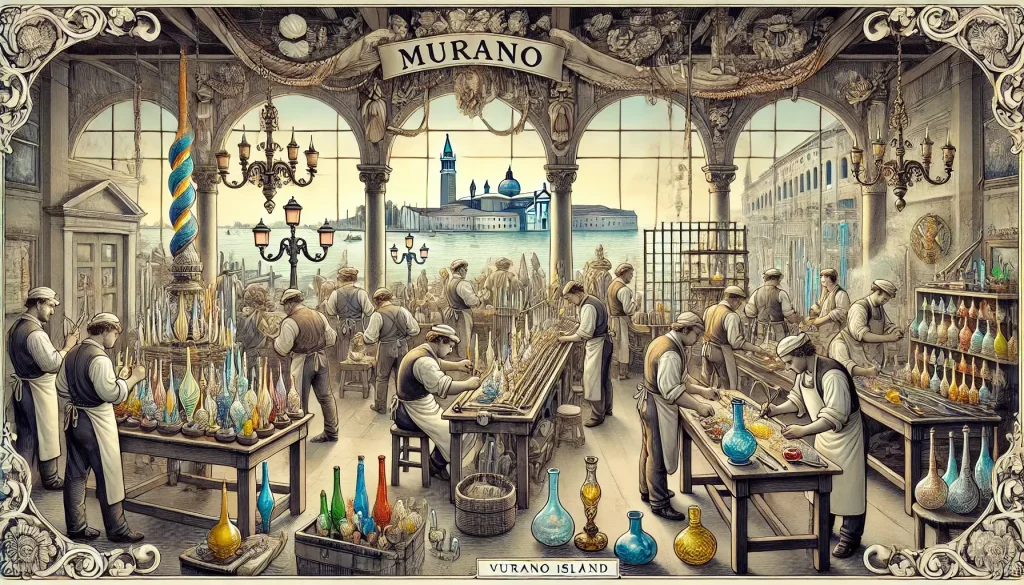

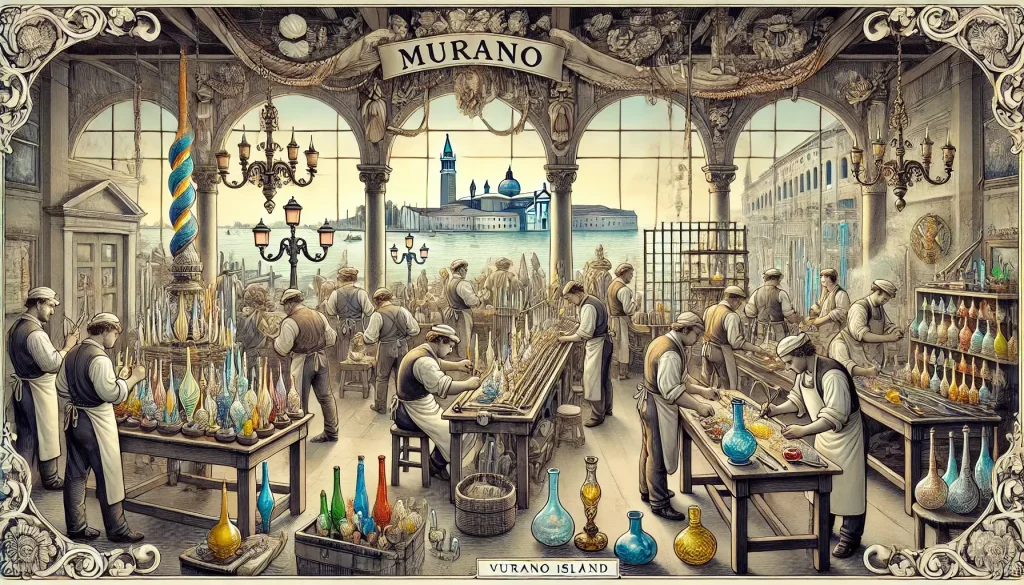

インサイト④「島に幽閉されたガラス職人」

ヴェネツィア共和国は、中世からルネサンス期にかけて、ガラス製造技術の独占を目指し、職人たちを「ムラーノ島」という島に幽閉しました。この当時ムラーノ島に集められたガラス職人たちは、島を離れることが厳しく制限され、彼らが他国に技術を持ち出すことを防ぐための措置が講じられたのです。

そして、この政策により、ムラーノ島のガラス製造は世界的に名声を博し、「ディクロイックガラス(※詳しくは次節で解説)」などの特殊な技術が発展しました。その結果、ガラス職人たちは特権を与えられ、地位も高く設定されていましたが、実質的には技術流出を防ぐための囚人のような状況に置かれていたとも言えます。

web3においても、オープンソースや分散化などがイデオロギーとなっているものの、実態としては資金調達を行ったり、利害関係やインセンティブ設計などの問題によって、技術の独占に近い状態になってしまっているプロジェクトや企業もたくさんあります。

それでも、最終的にはいくつかの技術が他国に伝わり、ヴェネツィアによるガラス製造技術の独占体制は崩れていったそうです。

インサイト⑤「自然と時間が生み出すアート」

前節で触れた、古代ローマで特に珍重された「ディクロイックガラス」や、時間の経過によって生じる「イリデッセンス(虹彩現象)」は、ガラスが当初の意図とは異なる輝きを見せる例として注目を集めました。

ディクロイックガラスは、光の角度によって異なる色を放つ特性を持ち、時にはダイヤモンドを超える煌めきを見せるとされています。一方、イリデッセンスはガラスが長期間酸化や湿気にさらされることで生じ、虹色の輝きを持つ表面が現れる現象です。

これらの現象は、当時のガラス職人の意図を超えた「自然の力による偶然の美」であり、時間がもたらすアートとして評価されています。

イスラームグラス。イラン、アフガニスタンを中心としたイスラーム圏で出土する銀化ガラス。中近東の乾燥気候と地質によって生み出される神秘の化学変化。地中で何百年、何千年もの時を経た結果、こうした虹色の輝きを呈する。当時、ゴミとして捨てられたガラス片が現代で宝物になって蘇る究極の浪漫。 pic.twitter.com/dk5wohDEAc

— Shelk🦋 (@Shelk_Shelk_) May 29, 2023

また、「銀化」という現象も、当時のガラス職人が予測していないかたちでガラス価値を高めた自然現象です。

簡単にいうと「銀化」とは、ガラスが長い年月をかけて酸化することで、表面に銀色や虹色の輝きを帯びる現象です。この現象は、古代ガラスが地中で自然の力によって変化し、元の透明な状態からは想像できないほど美しい輝きを生み出します。

特に、ガラスに含まれる微小な金属成分が化学反応を起こし、光が屈折することで銀色の光沢や虹彩が現れるのですが、これが本物の宝石のような輝きを放つことから、自然と時間が生み出すアートとして高く評価されたのです。

要するに「銀化」は、人間の手による意図的なものではなく、自然と時間が織りなす偶然のアートであり、ガラスが長い間土の中で眠り、再び地上に姿を現した時、その表面に現れる輝きは、まるで自然が長い時間をかけて描き出した芸術作品のようです。

いま起こっているのはヴィンテージNFTを集める動き。

— miin l NFT情報コレクター⚡ (@NftPinuts) August 7, 2021

できるだけ古いもの、希少性が高く知名度があるものが驚く値段で買い集められている。 pic.twitter.com/QLso2B6dkj

2021年や2022年当時、NFT業界においても「ヴィンテージNFT」として2017年〜2018年頃に発行されたNFTプロジェクトが発掘されるといったムーブメントがありましたが、『時間』というものは万人にとっての価値として評価されやすいため、同様の事象が数年後に起こる可能性はあるのかもしれません。

例えば、メタデータの一部が損傷することで予期せぬプラスの効果を生み出す事例が今後登場する可能性があり、また現在無価値とされているNFTであっても、時間の経過とともに現在のクリエイターやコレクターたちが想像もしていない形で変化し、将来的に評価される可能性を秘めている点には非常にロマンを感じます。

インサイト⑥「和ガラスの儚げな印象は、技術的な制約によるものだった」

和ガラス!

— でんすけ (@artdennsuke) October 5, 2024

久しぶりの金赤合子 デカくて迫力!

20241004 神戸市立博物館にて pic.twitter.com/pJS9vyqNBw

最後に、技術的な制約に起因するガラス作品の代表例として、「和ガラス」が非常に興味深い事例として挙げられます。

というのも、江戸時代に発展した日本のガラス(和ガラス)の製造技術は、西洋や中国に比べて限られており、特に透明度や気泡のないガラスを作ることが極めて困難だったと言われています。その結果、和ガラスには自然に気泡が混じり、完全な透明度が得られないことで独特の曇りが生じる特徴が見られました。

貝、蛤 1

— 明治大正期の型押しガラスおはじきの世界 (@ohajiki_izumi) December 18, 2020

薄緑色

古いおはじきにはバリや歪さ、気泡(明治大正時代の閉じ込められた空間)なども魅力です。

バリとは和ガラス用語で型押しガラスを作るときに型合わせの際、余分にはみ出したガラス部分のことです。#明治大正期ガラス#おはじき#和ガラス#プレスガラス#骨董#アンティーク pic.twitter.com/NOSCMLUqE9

しかし、時代を経たことで、この「不完全さ」が和ガラスの美しさを際立たせ、儚げで繊細な印象を与えることにつながりました。また、日本の美意識である「わび・さび」とも通じるこの儚さは、ガラスの壊れやすさや脆さと相まって、特有の美しさを持つ作品が多く生み出されることになったのです。

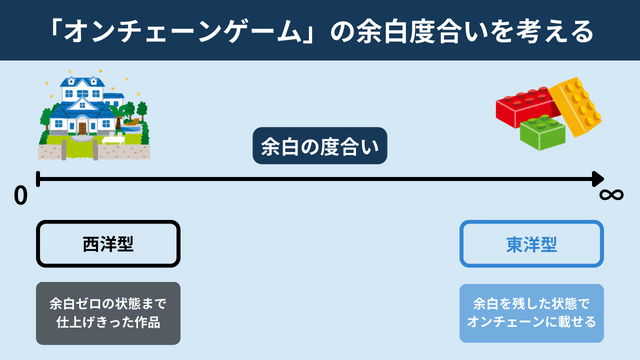

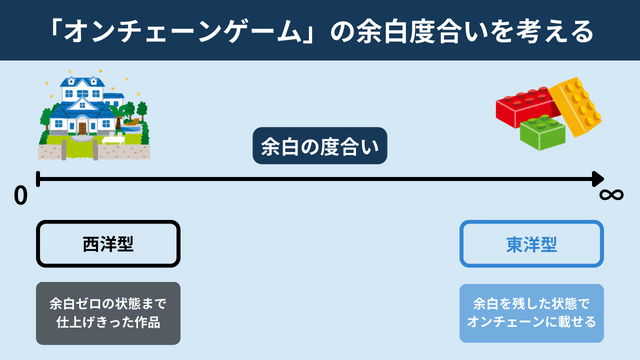

このように、技術的な制約が和ガラスの魅力を高め、その独自の存在感を作り出したと言えますが、NFT領域においても例えば「フルオンチェーンNFT」などは、Ethereumの技術的な制約といった文脈を踏まえて評価されてきました。

また、Lootなどの代表例に、東洋型と西洋型で「余白の度合い」や「不完全性」などの価値観に違いがあったりすると個人的には考えているため、日本発のNFTプロジェクトをグローバルに展開していくのであれば、このあたりの思想背景を知っておいても損はないのではないかと思います。

本章のまとめ

ここまで述べてきたように、現代では当たり前に存在する「ガラス」というものは、古代から宝石の代用品として、また独自の美を持つ工芸品として高く評価されてきました。

宝石を模倣するために発展したガラス技術は、時に職人たちが意図しない輝きを見せ、時間と自然がもたらす偶然の美として、今もなお私たちを魅了していることが分かります。

また、「銀化」や「ディクロイックガラス」の輝きは、時間と自然が作り上げたアートの一例であり、長い時間をかけて進化するガラスの美しさを象徴していることから、今後ブロックチェーンやNFT領域においても同様の現象が出てくるのではないかと、個人的には期待しています。

加えて、宝石にはない独特の色味を化学反応をもとに生み出したガラスネイティブな製品のように、クリプト×AI領域においても、単に既存の「分散型AI」や「生成AIがイラストを描いたNFT」といった使い道だけではなく、「クリプト×AIネイティブ」な製品やサービスを創出する可能性があります。

そして、いつの日か、本物としての人間と偽物としてのAIという区別が失われ、両者の境界が曖昧になる中で、私たちは人間性とは何か、さらには創造とは何かという問いを再定義し、共に未来を形作る存在として歩み始める可能性があるのかもしれません。

「クリプト×AI時代」に求められる戦略

この続き: 4,776文字 / 画像5枚

さて、これまでソフトウェア開発というものは、「時間がかかる」「コストが高い」「エンジニア不足」という三重苦に悩まされてきましたが、現在ではAIの登場により状況は劇的に変化しています。

例えば、「1週間かかると思われていた作業が、数時間で完了する」といった事例も少なくなく、これによりエンジニア不足の課題解消にも寄与する可能性が高いと言えます。そして、人間による「意思決定」や「細かな判断」の重要性が、以前よりも増していることもよく指摘されていることです。

これと同様に、クリプト×AIの領域においても、例えばミームコインやトークンの作成が極めて容易になるという状況が既に現れ始めています。その結果、真に重要となるのは、カルチャーや物語性、さらには宗教的ともいえる要素になってきており、今後ますますこの傾向が強まるのではないかと個人的に考えています。

要するに、単なる模倣にとどまらず、独自のアプローチを持つことの重要性が問われるのではないかという仮説ですが、これの最近の顕著な事例として挙げられるのが、ミームコイン発行プロダクト「pump.fun」と、その模倣プロダクトの動きです。

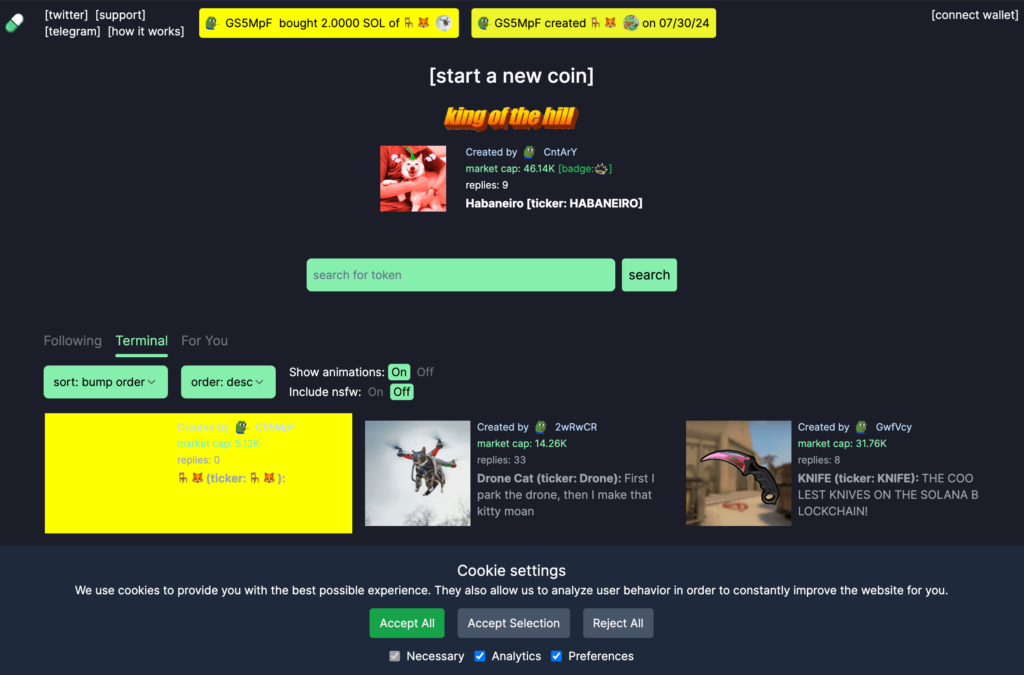

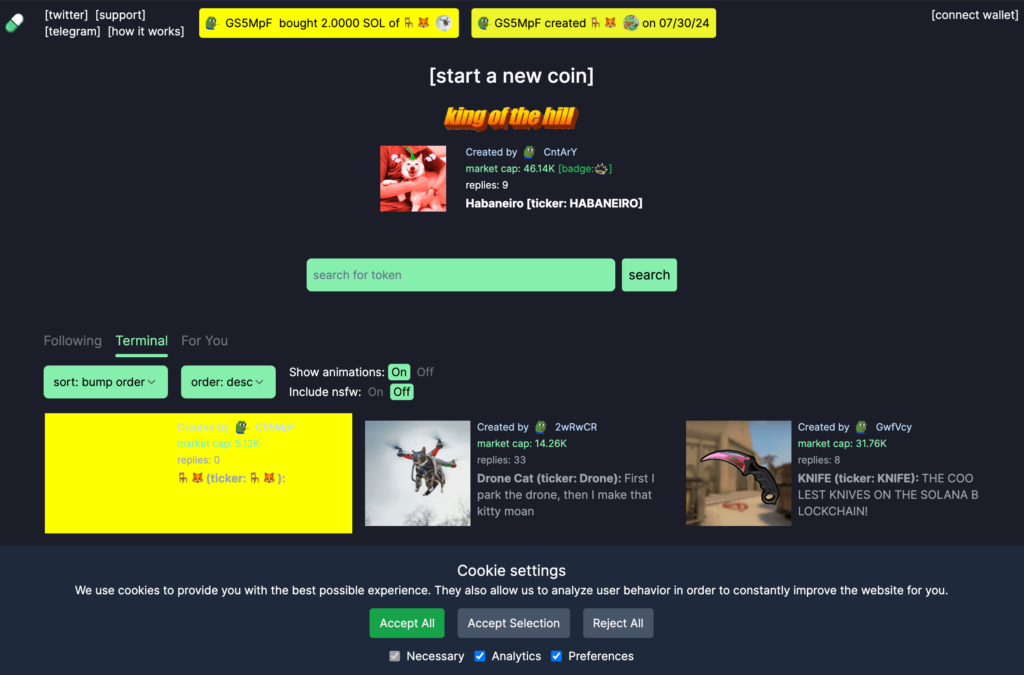

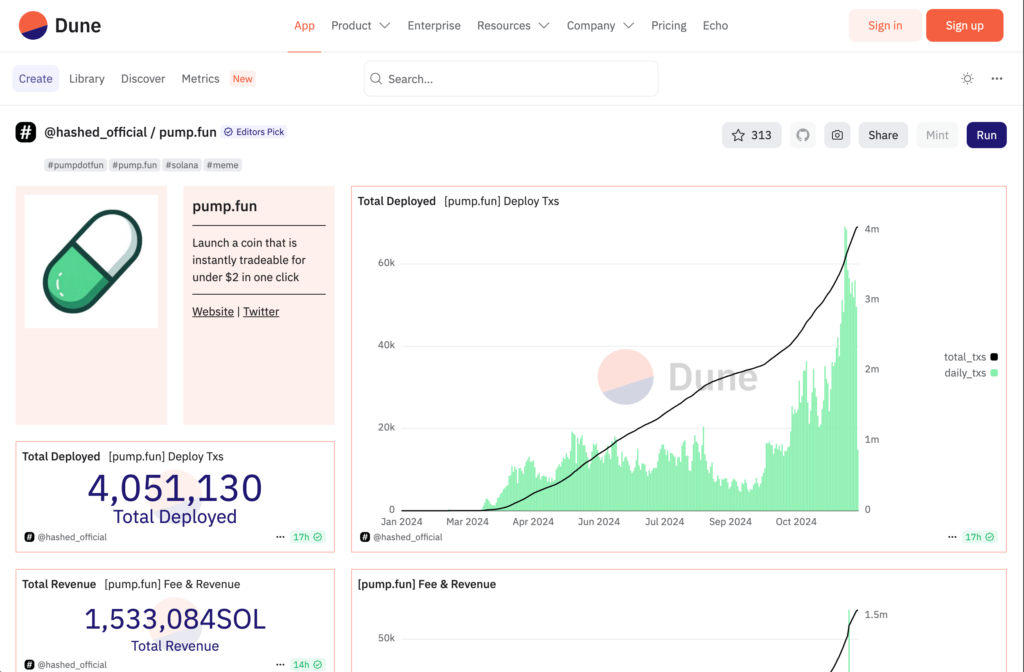

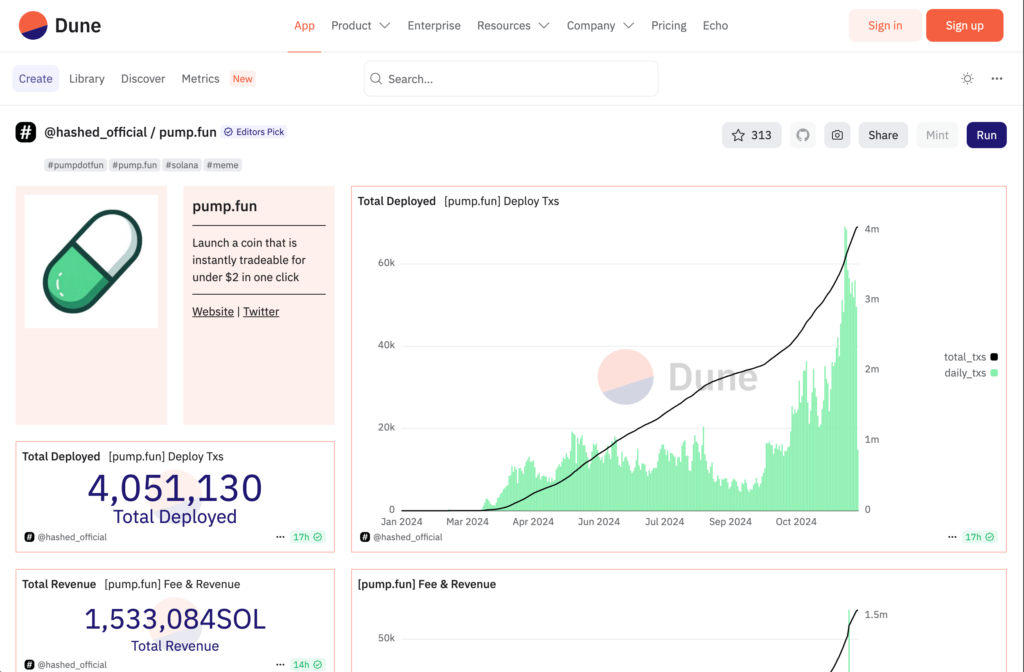

Pump.funは、Solana上で最も利用されるミームコインのローンチパッドとして、ミームコインの作成を簡素化し、一定の市場キャップに達すると発動されるボンディングカーブを通じて流動性とセキュリティを確保するモデルを提唱しています。

2024年Q1以降、ミームコインはクリプトのコンシューマ向けアプリ市場を活性化させ、その勢いは衰える気配を見せていません。(追記:このセクション執筆後に、ライブ配信機能が無期限停止したことを受けて、11月30日時点では勢いが衰えつつありますが、それでも依然として強い状況に見えます。)

設立以来、Pump.funは368,000 SOL(51,520,000ドル)もの驚異的な収益を上げ、毎日50,000〜100,000ドル、ピーク時には200,000ドルに達する手数料収入を誇り、2024年Q3時点で手数料収入においてトッププロトコルの一つとされています。

この成功を受けて、模倣プロジェクトが次々と登場しました。例えば、rug.funなどの競合ローンチパッドがPump.funのモデルを採用するなど、その影響力は広範囲に及んでいます。しかしながら、こうした模倣製品はPump.funが持つ強力なネットワーク効果を崩すには至らず、市場を揺るがすほどの影響力を持つことができていない状況です。

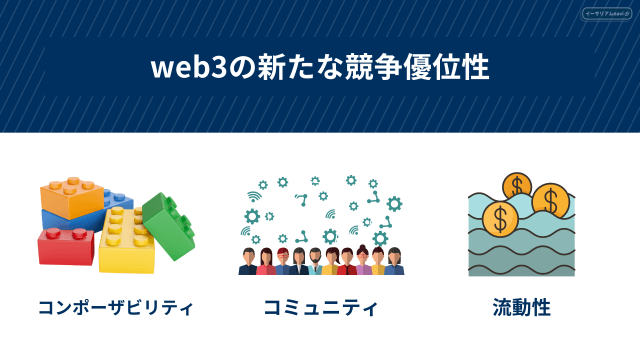

以前の記事でも触れたように、パクリが容易なweb3市場では競争優位性を築くことが難しいとされる中、大きく分けて3つの優位性が存在すると考えられます。

そして、Pump.funの強力な「コミュニティ(≒群衆)」と「流動性」は、現時点で模倣プロダクトが対抗するには難しい壁となっており、ミームコイン・ローンチパッド市場においてPump.funの独壇場が続いていると考えられます。

要するに、模倣が容易でコモディティ化が進む状況において、「何を模倣できないのか」という視点での差別化がこれまで以上に重要性を増しているのです。

この流れは、かつてのNFT市場にも見られたと言えるでしょう。NFTをノーコードで発行できるプロダクトが多数登場した結果、NFTそのものの数が増加し、「NFT」という存在の希少性が薄れてきたことを思い起こさせます。

だからこそ、誰がNFTを発行しているのか、どのような思想や理念に基づいてプロダクトが作られているのか、といった文脈や文化を創造することの重要性が高まっていると考えています。

— HIGHER (@higheronchain) November 8, 2024

また、ローンチパッドだけでなく、そこで構築されるミームコインにおいても、ブランド戦略に注力する動きが顕著になりつつあります。

例えば、ミームコイン「HIGHER」では、(↑)というマークをシンボルに採用し、「上昇」を直感的に想起させる施策によって認知度を高め、活発なコミュニティ形成に成功しています。そして、こうした熱量の高いコミュニティの誕生により、帽子やTシャツといったリアルグッズの展開が容易に進められている点が印象的です。

さらに、Zoraが提供する新たなミームトークン用ローンチプラットフォーム「wow」においても、(!!!)がシンボルとして採用されていますが、このロゴの視覚的インパクトの強さを踏まえると、HIGHERと同様の施策が展開されるのではないかと予想しています。

実際、現時点でTwitter上では(!!!)を用いたミーム画像の投稿が目立ち始めており、「何かを見つけて驚いた」や「気づいてしまった」といった場面で使用される様子が印象的です。

— wow (@wow) October 18, 2024

— wow (@wow) October 20, 2024

— wow (@wow) October 26, 2024

— wow (@wow) October 9, 2024

NFTの分野では、かつてNounsが同様の取り組みを行い、象徴的な「目」に焦点を当てたNounglassというサングラスが販売されましたが、ミームコインにおいても同様の施策が今後展開されていくことは容易に想像できるでしょう。

そして、ミームコイン領域だけに限らず、NFTスペース(特にブルーチップNFT)領域においても、ブランド戦略に力をいれる動きが増えてきました。

例えば、先日マクドナルドがブルーチップNFTの一つであるDoodlesと提携し、「GM Spread Joy」キャンペーンを開始すると発表し、話題を集めました。

また、Pudgy Penguinsの「Pudgy Toys」や、Azukiが展開するファッションアイテムなど、NFTプロジェクトがリアルな製品やサービスを通じて存在感を広げていることは、NFTのコモディティ化が進む中で新たな競争軸を模索する動きの一環と考えられます。

このように、ローンチパッドやAIエージェントの台頭によって、誰でも簡単に「模倣すること」が容易になったクリプト市場では、モートを築くことが一層困難になると予想されるため、カルチャーや物語性、さらには宗教的ともいえる要素を持たなければ、長期的に生き残ることは難しいのではないかと考えています。

巷では、Web4.0として「Read, Write, Own」の次に何が来るのかを予測する動きも見られるようになってきましたが、AIによって上手くタスクをDelegateしつつ、人間ならではの創造性を最大限に発揮しながらCreateしていくことこそが、最終的にカルチャーや物語性、宗教的ともいえる要素を持たせることにつながるのかもしれません。

サム・アルトマンは、「AIは無限の豊かさ、クリプトは有限の希少性」と表現していますが、この対比がAIとクリプトの関係性を理解する上で重要になっていくと考えられます。要するに、AIは豊富な情報を生成するが、その情報が経済的な価値を持つためには、クリプトによって限定的かつ管理された形で流通させる必要がある。この相互作用が、AIとクリプトの未来の経済システムにおいて鍵となるのかもしれません。

今後、AIエージェントがブロックスペースを大量に消費することによって、特定のブロックチェーンが好影響または悪影響を受ける可能性が高まったり、AIエージェントが主要な消費者となることで新たな需要が創出されることも考えられます。

そうなった時に、ビジネスとしては人間ではなくAIエージェントに適合したプロダクトを構築した方が経済合理性が生まれ、従来の「Product Market Fit」から進化し、「Product Agent Fit」という新しいパラダイムが生まれるのかもしれません。

web3というのは、おそらくAIエージェントにとっては理想的な生息地でしょう。ここでは、AIエージェントが資金を自由に動かし、取引を行い、人間や他のエージェントと許可なく相互作用することができるため、デジタルネイティブなAIエージェントが繁栄するために最適です。

さらに、これらのエージェントは単独で機能するだけでなく、社会的なアプリケーションや既存のユーザー体験を強化する形で人間と共存していく可能性があります。

こうした状況下において、かつてガラス産業が台頭した時代に宝石が本物の輝きを放ち高く評価されたように、人間ならではの価値提供や創造性を発揮することで、大量生産の時代においてノイズに埋もれることなく、有限でありながら真の輝きを放つプロダクトを生み出すことが求められると考えています。

いまや、「Goatse of Gnosis」のような事例を筆頭に、AIエージェントが宗教やナラティブを創出する時代が到来し、さらにLunaのように推しの対象としてAIエージェントが位置づけられる現状を考えると、人間にしか生み出せない価値とは何なのかを改めて再考する必要があると感じます。

このような「クリプト×AI時代」において、プロダクトを構築する際に人間を対象としProduct Market Fitを目指すべきなのか、それともAIエージェントを対象としProduct Agent Fitを志向するべきなのか、一度立ち止まって考えてみても良いのではないでしょうか。

本記事の参考資料:

https://x.com/highcoinviction/status/1851421192109908203

https://ethereumnavi.com/2024/07/30/daily-stock-37/

https://ethereumnavi.com/2024/11/11/daily-stock-97/

https://ethereumnavi.com/2024/11/18/daily-stock-100/

https://ethereumnavi.com/2024/11/22/daily-stock-103/

まとめ

今回は、昨今注目を集める「クリプト×AI」領域の事例の中から特に目立つAIエージェントの事例をいくつか取り上げ、希少な「本物」と大量生産可能な「偽物」を比較しながら、これからの「クリプト×AI」時代に求められる戦略について解説しました。

本記事が、「クリプト×AIエージェント」領域の事例や、「クリプト×AI時代」に求められる戦略などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立ったのであれば幸いです。

また励みになりますので、参考になったという方はぜひTwitterでのシェア・コメントなどしていただけると嬉しいです。

◤ クリプト×AIエージェント🤖 ◢

— イーサリアムnavi🧭 (@ethereumnavi) November 30, 2024

🧠昨今のクリプトとAIが交錯する潮流について、多様な事例を概観

🧠「本物」としての人間と「偽物」としてのAIという対立構造を軸に据え、他業界とのアナロジーを活用

🧠「クリプト×AI時代」に求められる戦略とは何か

詳細はこちら👇https://t.co/yUTsrzZaoP

めちゃよかった

— consome (@ZkEther) December 1, 2024

肉厚な記事でしたhttps://t.co/plt4f3UQUI

相変わらず視点が独特で面白い∈(・ω・)∋https://t.co/xVYgfjzgvx

— 貫く剣 | ∈(ai16z)∋ (@piercesword) December 2, 2024

俺はニセモノ好きな嗜好だったりなので興味深かった

個人的にはこれからはAIエージェント×ゲームが来てほしいと思ってるので

AIエージェント向けのオンチェーンゲームとか出てきたら面白そうとか思った

これ人間向けに作ってな(r

AIエージェント気になってたので読んでみたらもっと気になってきた!

— 左だけなで肩 (@ndgtlft) December 3, 2024

「クリプト×AIエージェント」の事例を紐解きながら、宝石の代替品として誕生したガラスの背景をヒントに、「クリプト×AI時代」に求められる戦略を考察 https://t.co/sLZfIF2cts #イーサリアムnavi @ethereumnaviより

良記事、おすすめです

— masao i (@aaiaaoaa) December 3, 2024

AIエージェント×クリプト事例まとめとしても、読み物としても面白い https://t.co/dqA8ZYeGaO

ディクロイックガラスみたいな偶然の産物ストーリー好き

— emush(ツ/acc) (@0xemush) December 16, 2024

そしてこれからの時代に必要だと思う本物と偽物の区別、判別するプロジェクト達にも注目していきたいなと@roc_camera https://t.co/ADAgdlkafQ https://t.co/vmptQySBAR

イーサリアムnaviを運営するSTILL合同会社では、web3/crypto関連の記事執筆業務やリサーチ代行、その他(ご依頼・ご提案・ご相談など)に関するお問い合わせを受け付けております。

まずはお気軽に、こちらからご連絡ください。

- 法人プランLP:https://ethereumnavi.com/lp/corporate/

- Twitter:@STILL_Corp

- メールアドレス:info@still-llc.com