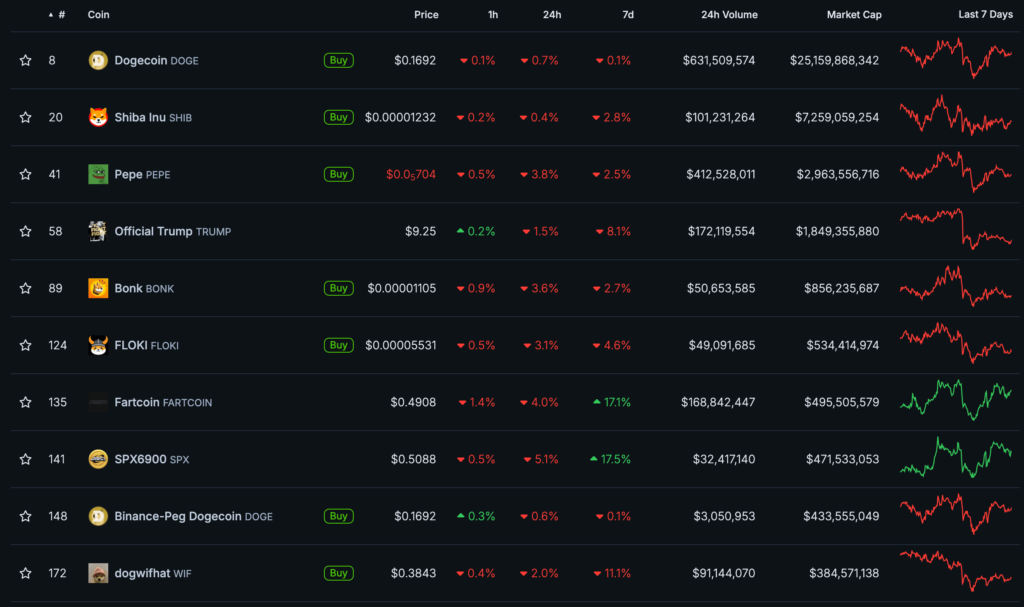

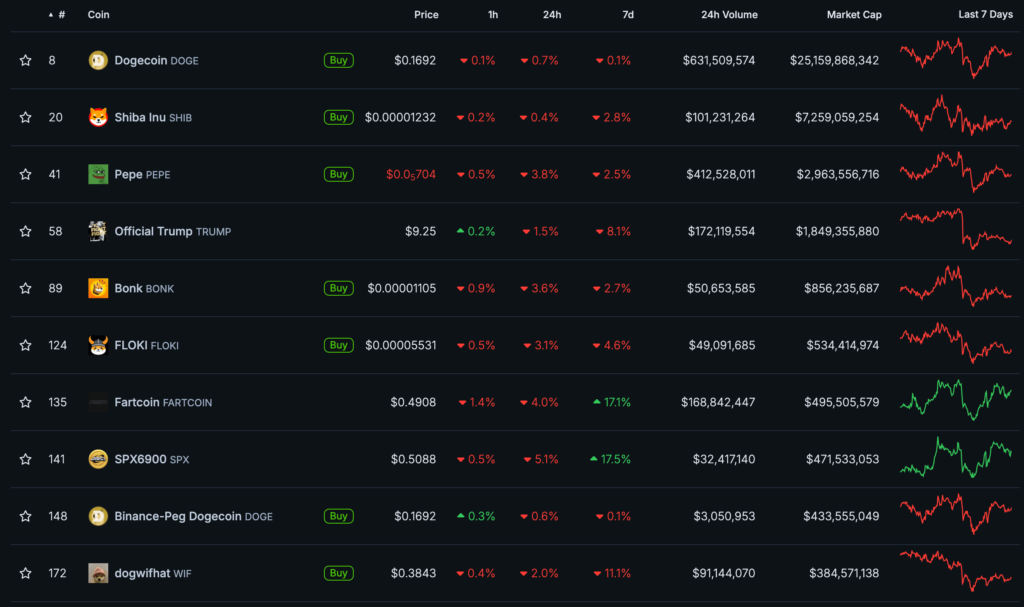

2025年Q1を振り返ると、クリプトの領域では「ミームコインをめぐる劇的な盛り上がりと急落」を目にすることが多かったように感じます。

$DOGEや$TRUMP、$MELANIA、$VINEといった銘柄がSNSを通じて瞬く間に拡散され、人々の熱狂が価格をつり上げる一方で、その高騰はバブル的な要素を帯びがちであり、多くの投資家が撤退した後は何も残らない。そうした構図に心当たりがある方も多いのではないでしょうか。

derio

derio実際、2025年初頭をピークとして急落した時価総額のデータは、いかにミームコインが持続的なユースケースや価値を生み出しにくいかを物語っています。

ところが、一見刹那的で終わるように思えるミームコインの爆発的エネルギーには、まだ活用しきれていない大きな可能性が秘められているのではないかと、個人的には考えています。

例えば、コミュニティが生み出す熱量を価格上昇ゲームにとどめず、建設的なプロジェクト創出や新市場の形成へと転化できるとしたらどうでしょう。

そうした仮説を踏まえて、筆者は今回そのヒントとして「コンセプトマーケット(Concept Markets)」という新たな概念に注目しています。

詳しくは後述しますが、コンセプトマーケットでは、アイデア段階から市場原理を取り入れ、SNSの拡散力やミーム特有のバイラル性を、資金や人材集めに結びつけられる仕組みが検討されているのです。

ということで本記事では、まずミームコインの特性や投機的熱狂の背景をおさらいし、そのあと「コンセプトマーケット」の基本思想を概観していきます。

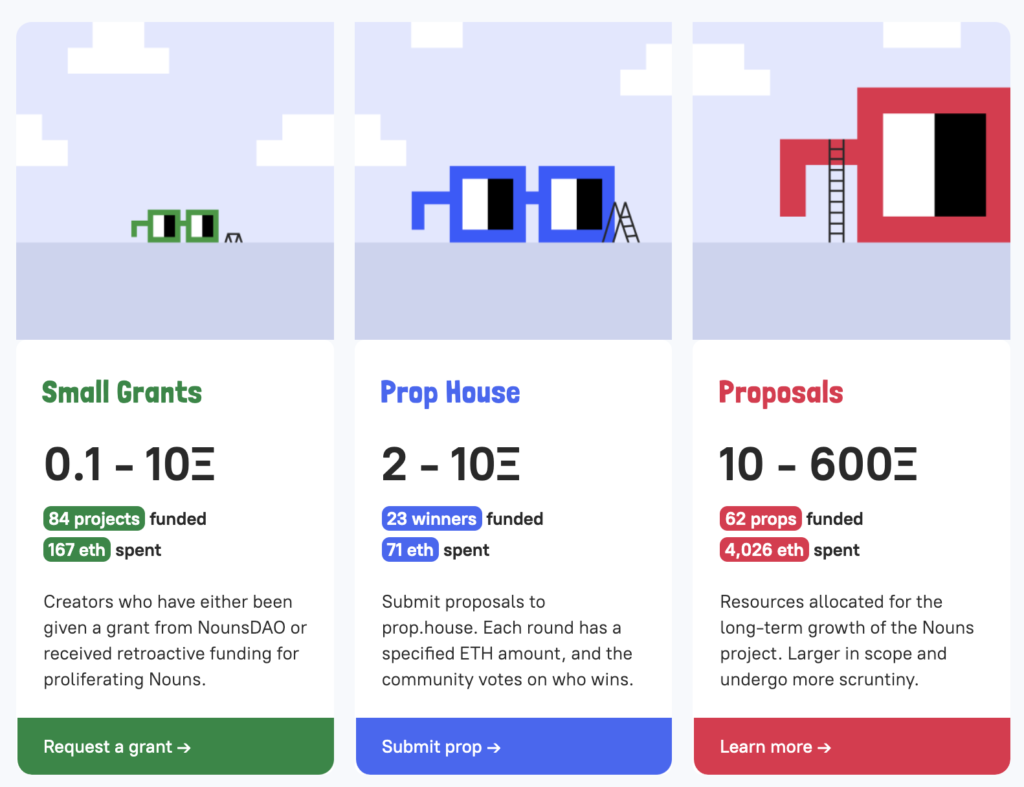

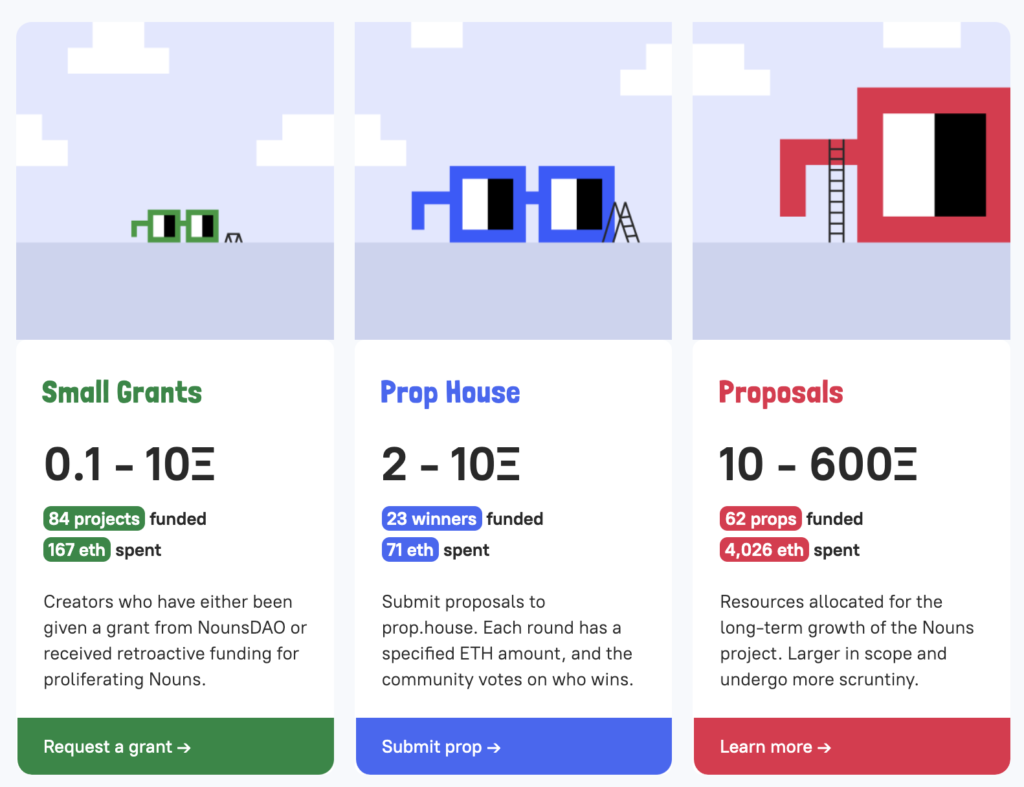

そのうえで、これまでにNounsDAOが示してきたように、コミュニティが主導する継続的な価値創造の可能性を探り、「いかにしてミーム的盛り上がりを長期的イノベーションへつなげられるか」を考察していきます。

SNSのバズが生む大きなアテンションは、バブルに終わる運命を背負うばかりではなく、むしろクリプト的な分散型ガバナンスと結び付くことによって、一度盛り上がったアイデアが多くの人の手で現実化される、そんな未来を描く糸口を探ってみたいと思います。

でははじめに、この記事の構成について説明します。

まずは、DogecoinやShiba Inuなどのミームコインが、SNSを通じてどのように爆発的な盛り上がりを生み出し、なぜ一時的なバブルに終わりやすいのかを整理します。

続いて、アイデア段階からトークンの発行と市場原理を導入する「コンセプトマーケット(Concept Markets)」を紹介します。

最後に、NounsDAOの事例をもとにミームの熱狂を持続的な価値へと昇華させる具体的な方法を探ります。ガバナンスやコミュニティ運営のデザインを工夫し、プロジェクト支援を継続的に行う仕組みをどう実装するかを考え、コンセプトマーケットとの連携も含めた今後の展望を描きます。

本記事が、ミームコインの課題と可能性を改めて捉え直したい方や、コンセプトマーケットという新たなフレームワークを理解して実用的な価値創造を目指したい方、さらにはNounsDAOの事例から学べるヒントを探している方々にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的または投資上のアドバイスとして解釈されることを意図したものではなく、また解釈されるべきではありません。ゆえに、特定のFT/NFTの購入を推奨するものではございませんので、あくまで勉強の一環としてご活用ください。

イーサリアムnaviの活動をサポートしたい方は、「定期購読プラン」をご利用ください。

ミームコインの爆発的熱狂と投機バブルの光と影

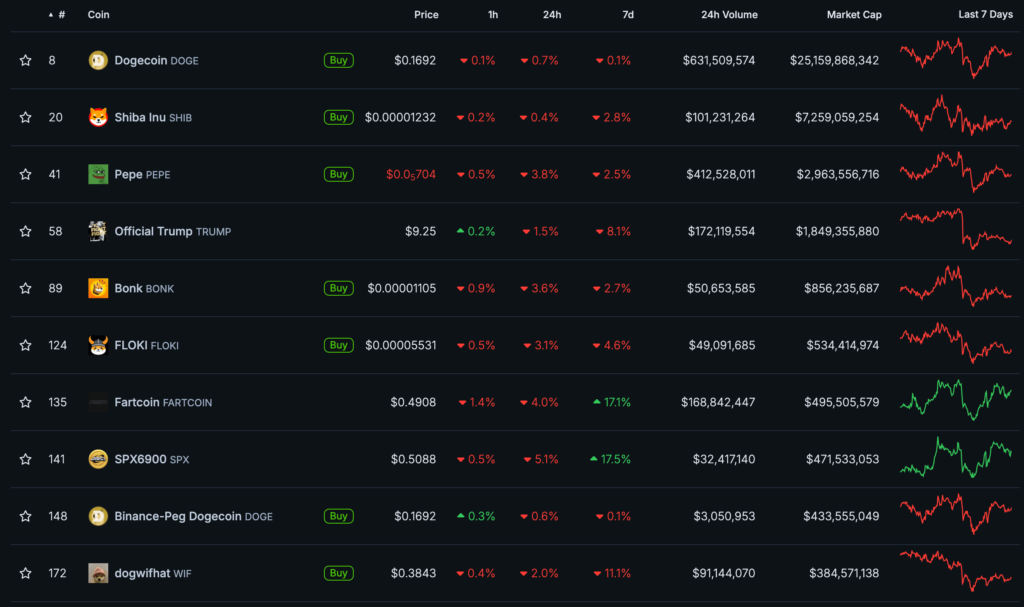

さて、最近では少し盛り上がりとしては落ち着きつつありますが、クリプトの世界では時に「ミームコイン」が爆発的な熱狂の渦に包まれることがあります。

代表例としては、DogecoinやPepe、Shiba Inuなどが挙げられますが、元々はインターネットミームを題材に冗談半分で生まれたこれらのコインが、SNS上で話題を呼び、投機的な買いが買いを呼ぶ連鎖によって短期間で価格が跳ね上がるという現象を起こしてきました。

要するに、SNS上で人々がこぞってミームを共有し、そこにインフルエンサーなどの有名人が話題に乗ることで、一種のバイラル的な流行が生まれ、市場には熱狂的なマネーが雪崩れ込むと言えます。

しかし、こうした熱狂の光の裏には、大きな影も存在するというのが世の常であり、例えばミームコインの急騰は持続性に乏しく、いわゆるバブル的な様相を呈するケースがほとんどだと考えられています。

また、昨今の世界情勢の変化やトランプ大統領の発言などからマクロ経済が不安定になると、投機色の強い銘柄ほど資金が抜けやすく、SNSで拡散されたミームコインのような銘柄は真っ先に見限られ、ブームが終わると一気に相場が崩れやすい構図があることも否定できません。

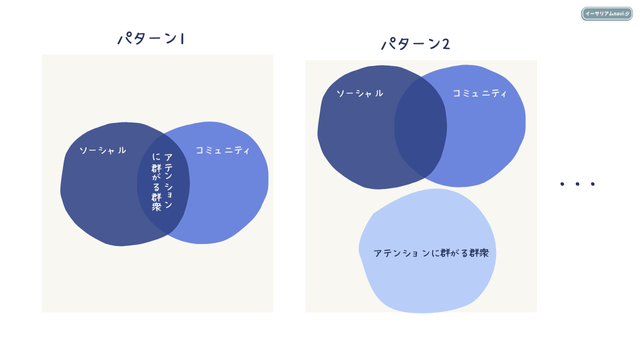

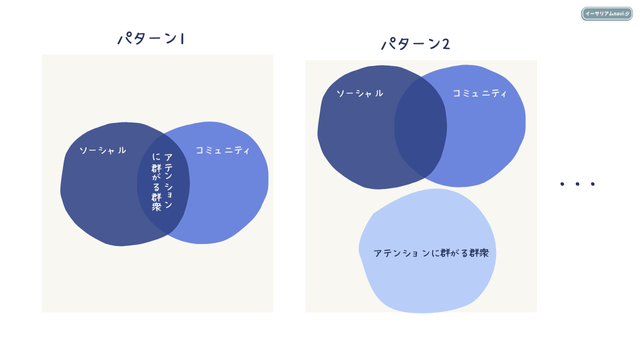

さらに、ミームコインはユースケースやユーティリティを明示していない場合が多く、SNSでの拡散力とアテンションに群がる群衆(≠コミュニティ)だけが価格を支えるため、熱狂が去ると下落の勢いも一瞬で加速し、多くの投資家が撤退してしまいます。

こうしたことを踏まえると、ミームコインのブームは過剰な盛り上がりの割に、社会的・実質的な価値を残しにくいという欠点を抱えているとも言えるでしょう。

しかし、個人的にはこの一過性の熱狂そのものが一部の投機家の富しか生み出せないまま消えてしまう状況を非常にもったいないと感じています。要は、SNSで一気にアテンションを集めるほどのエネルギーや盛り上がりがあるのなら、何とかそれを別の形で昇華する方法はないだろうかという疑問です。

仮に、その熱量が単なる価格上昇ゲームに終わらず、もう少し建設的なユースケースやプロジェクト形成へと繋がれば、新しい市場の可能性が拓けるのではないかと考えています。

実際に、ミームコインの盛り上がりを受けて既存のDEXやNFTプラットフォームが着想を得る例もちらほら見受けられますが、多くは依然として投機目的の資金が去れば尻すぼみになるのが実情です。

では、ミームコインという現象には凄まじいアテンションに群がる群衆の動員力がありますが、それがまだ持続的な価値へと結びついていないこの現状を打開する鍵は、一体どこにあるのでしょうか。

そうした思いを抱いている中で、先日LGHT氏の「Concept Markets(以下、コンセプトマーケットと表記)」という新たな概念が注目されされていたのですが、個人的に非常に興味深いソリューション案だと思いました。

詳細は次章で述べますが、「コンセプトマーケット」ではERC-20規格トークンを活用することで、アイデアやコンセプトそのものをあらかじめトークンとして市場に乗せることで、ミームの力を従来のバブル的な投機と一線を画す手法を模索しようという取り組みです。

新たな概念「コンセプトマーケット」とは何か

概要

「コンセプトマーケット(Concept Markets)」は、直訳すれば「概念市場」であり、その名の通りアイデアそのものを市場にかけ、支持を集める仕組みを指します。

これまでは、プロジェクトが実体を伴ってから資金調達を行うという流れが一般的でしたが、コンセプトマーケットではプロジェクトになる前の「アイデア段階」から市場原理を導入する点が画期的だと言えます。

簡単に言えば、あるアイデアに賛同する人々がお金を出してそのアイデアのトークンを買うことで、アイデアへの支持がそのままトークンの市場価格に反映される仕組みであり、別の言い方をすれば「アイデアに対する支持熱量を数値化し、そのまま資金に変える試み」とも表現できます。

コンセプトマーケットの仕組み

コンセプトマーケットの基本的な流れは、次のようになります。

まず、誰かが新しいアイデアを思いついたとしましょう。そのアイデアを実現するためには資金や協力者が必要ですが、従来なら賛同者を募ったりスポンサー探しに奔走したりといった手間がかかります。そこで、そのアイデアを一つの「コンセプトトークン」としてブロックチェーン上にトークンを発行します。

このトークンには、プロジェクトの構想や目的といったメタデータ(説明情報)が紐付けられ、いわば「アイデアの株券」のような役割を果たします。

そして次に、そのアイデアに共感したり将来性を感じたりした人々が、トークンを購入します。ご存知の通り、トークンの売買は基本的には自由市場で行われるため、人気が集まれば価格が上昇し、それに応じて市場規模(マーケットキャップ)も大きくなっていきます。

こうして、トークン価格や取引量、保有者数といった客観的なデータとして、「アイデアへの支持の度合いが見える化」されるところが、コンセプトマーケットという概念の興味深いポイントだと筆者は考えています。

要は、市場で一定の支持を集めてトークンの価格が十分に上昇したならば、そのデータはアイデア実現のための根拠となり得ますし、単にSNSでいいね・リポスト数が多いというだけでなく、人々が実際に金銭的価値を投じたという事実は、将来の事業パートナーや投資家にとっても説得力のある指標となるでしょう。

このように、コンセプトマーケットを通じて十分な市場支持が得られれば、アイデア考案者やコミュニティは集まった資金と賛同者ネットワークを元手に、具体的なプロジェクトの立ち上げへと踏み出すことが可能になることが期待できます。

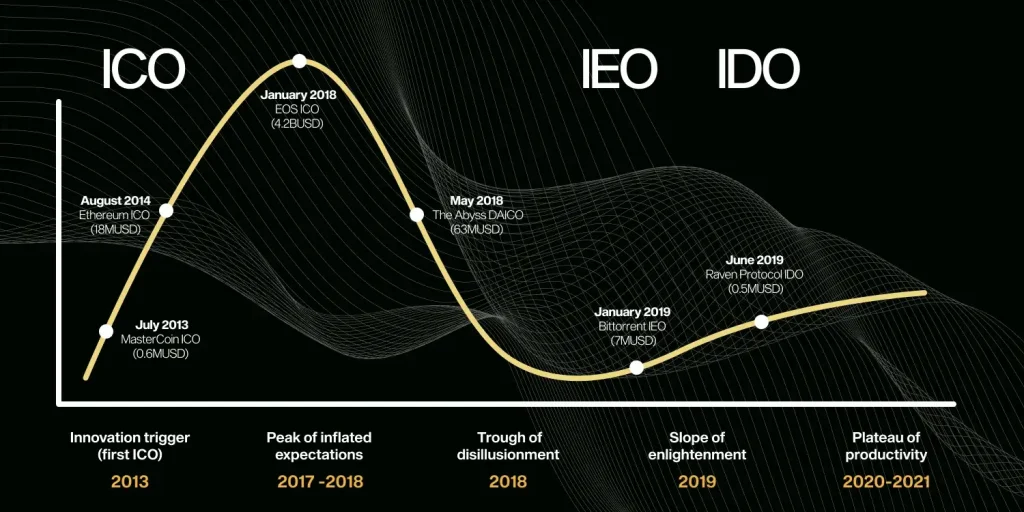

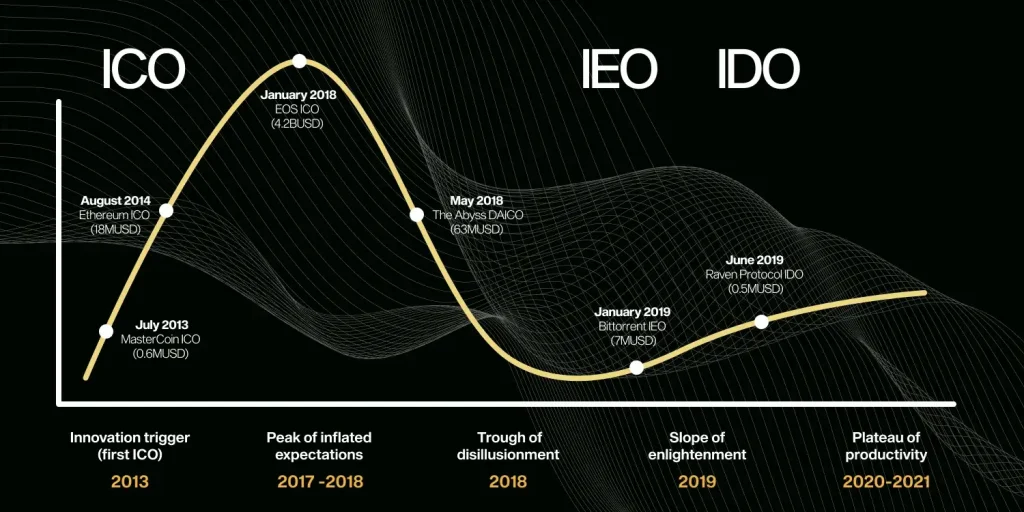

ICOなどとの違い

これまでは、ICOやIEO、INOなどのように、開発チームが事前にプロジェクトの計画を示してトークンを販売して資金を集める手法が主流でしたが、投資家はホワイトペーパー上の約束を信じて先にお金を出す必要があり、結果的に開発が頓挫してしまうリスクも少なくありませんでした。

一方、コンセプトマーケットでは必ずしも明確な開発チームや完成済みの計画が無くとも、市場の需要が先に表面化するため、いわば「このアイデアが本当に支持を得られるのか」を実際のマーケットでテストし、その結果を見てから本格的に動き出せるのです。

そして、もしミーム的な盛り上がりをそのまま資金と人材の獲得に繋げることができれば、これまで埋もれていた斬新なアイデアが、次々と実現に向かうかもしれません。

このように、コミュニティの熱狂が一過性で終わらず、新しいサービスやプロダクトの創出に転化できるなら、web3におけるイノベーションの加速装置となり得るでしょう。

課題やリスクは?

もっとも、コンセプトマーケットは新しい概念であるだけに、いくつか課題や懸念点も浮かび上がります。真っ先に指摘されるのは、スキャムや悪用のリスクです。

例えば、誰でも自由にコンセプトトークンを発行できるからこそ、中身のないアイデアや実行する気のない企画者が人気を装って資金だけ集め、持ち逃げを図るといった危険性も否定できません。

これに関しては、NounsDAOの資金を活用してNounsの認知拡大を図る試みの際にも指摘されていたことですが、自由と責任のバランスをどのように担保していくのかは、利用者が増えるにつれて必ず表面化すると個人的には思っています。

また、仮に善意のプロジェクトであったとしても、資金をどう適切に管理・配分するかという運用設計も重要です。

Nounsの例に倣えば、市場から集まった資金はスマートコントラクトによるエスクロー(信託保管)に預け、プロジェクトの進捗に応じて段階的に引き出せるようにする/コミュニティによる投票で費用支出の可否を決める、といった仕組みが必要になるでしょう。

そして、こうした問題に加えて、そもそも市場の声が常に正しいとは限らないという点にも注意が必要です。

一時的な流行や感情に左右されやすいという市場の短所がそのまま現れてしまえば、有望なアイデアが過小評価されたり、逆に実現困難な絵空事のような案が過大評価され、バブルになる恐れもあります。

そのため、コンセプトマーケットを健全に発展させるには、Don’t be evilではなくCan’t Be Evilの思想で、これらの課題に対して技術的・制度的な工夫を凝らし、参加者の信頼を醸成していくことが欠かせないはずであり、そうした慎重な設計を経てこそ、コンセプトマーケットは真に実効性のある「アイデア資本市場」として機能し得るのではないかと考えています。

本章までのまとめ

このように「コンセプトマーケット」は、アイデアの段階からトークン発行と市場評価を導入するという新しい視点から、これまでになかった資金調達モデルを提示しています。

プロジェクトの具体化前にコミュニティの熱量を集約し、そのまま資金と人材を集める仕組みを設計できれば、ミームコインが抱える一過性の熱狂をより建設的な方向へ転化できる可能性があるのかもしれません。

ただ一方で、スキャムや投機の危険性、コミュニティ自体の成熟度と運営設計の難しさといった課題も顕在化しており、まだ発展途中の概念だとも言えます。

それでも、SNSの拡散力やマスマーケティング的な要素を活かしてプロジェクトを育てる手段の一つとしては、新たな活路と可能性が見えてくるのではないでしょうか。

ミームコインの盛り上がりをそのまま終わらせるのではなく、アイデアをトークン化して市場の支持を得るというコンセプトマーケットの手法は、クリプト界隈の熱狂を実際の価値創造へつなぐ架け橋になるかもしれません。

ミームの熱狂を持続的な価値に変えるには?NounsDAOから得られる示唆と課題

さて、ここまで述べてきたコンセプトマーケットの発想は、ミームコイン特有の爆発的な盛り上がりを単なる価格バブルで終わらせず、長期的な価値創造へ導く一つの手段となり得ます。

しかし、実際にはたとえ資金やユーザーが初期段階で揃ったとしても、盛り上がりが一過性に終わってしまい、結果的には何も形に残らないまま沈静化するケースが少なくありません。

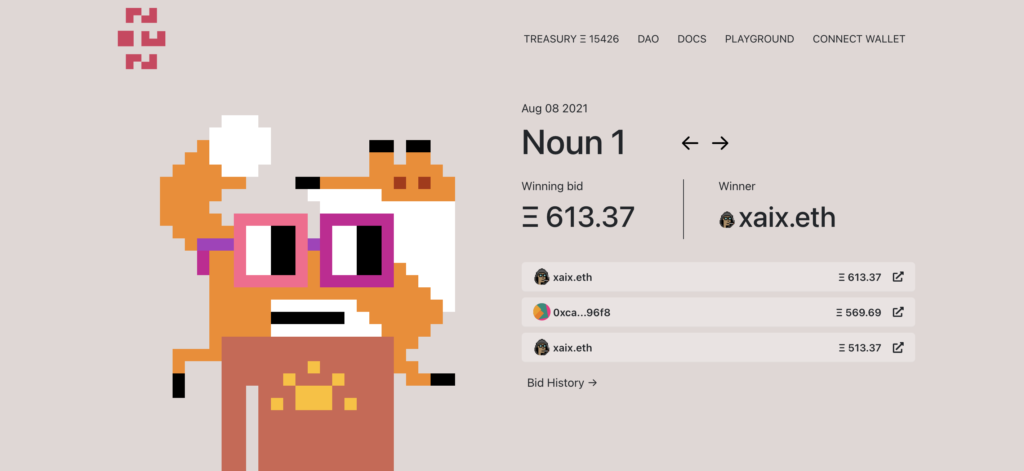

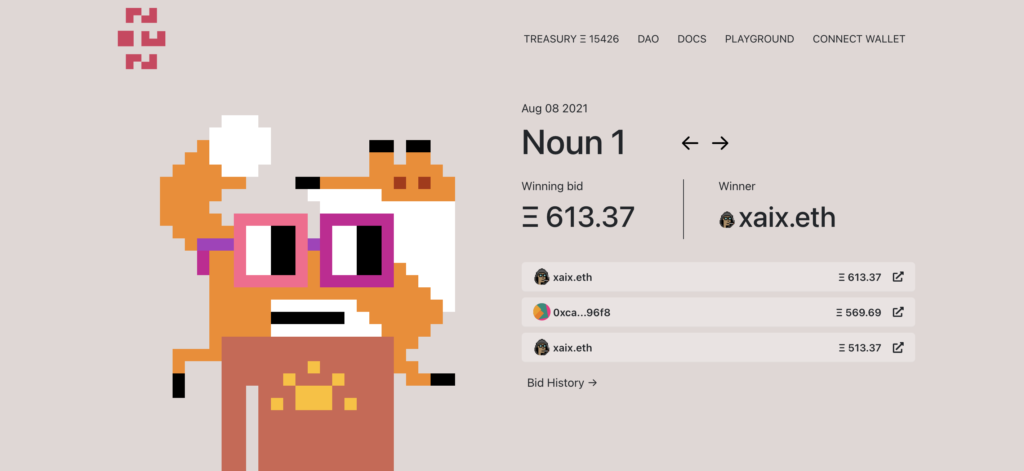

こうした状況を乗り越える上で示唆に富むのが、約4年前に誕生したNounsDAOなのではないかと、個人的には考えています。

ご存じの方も多いと思いますが、NounsDAOは当初からミーム的な要素を活かしつつ、キャラクターを軸にコミュニティを形成し、結果的にブランド拡大やプロジェクト支援を継続的に実現してきました。

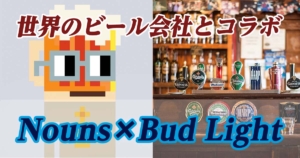

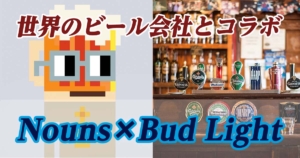

💡米国最大のビールブランド「Bud Light」が、新ビールのCMにNounsを使用

— でりおてんちょー|derio (@yutakandori) February 7, 2022

プロポーザル(https://t.co/nZxQLzCj4V)に上げられ、Nounsホルダーによる投票で可決された案が実行されたもよう。

25秒あたりで、割としっかり目にNounsのメガネが映っていて面白い。笑⌐◨-◨https://t.co/azifPYInAU pic.twitter.com/pO4iY5oA9C

立ち上げ時期こそ既に「古い事例」に思えるかもしれませんが、ミームの熱狂を持続的な価値に変える試みとして革命的であったNounsDAOの事例は、刹那的なミームの熱狂をどのように持続的な価値に転換できるかという観点で、多くのヒントを与えてくれるのではないでしょうか。

刹那的なバズを絶やさない仕組み

この続き: 2,437文字 / 画像3枚

まとめ

今回は、ミームコインの投機熱狂と価値創造への転換策になる可能性を秘めた「コンセプトマーケット」という概念について解説しました。

本記事が、ミームコインの課題と可能性を改めて捉え直したい方や、コンセプトマーケットという新たなフレームワークを理解して実用的な価値創造を目指したい方、さらにはNounsDAOの事例から学べるヒントを探している方々にとって、少しでもお役に立ったのであれば幸いです。

また励みになりますので、参考になったという方はぜひTwitterでのシェア・コメントなどしていただけると嬉しいです。

2025年Q1、ミームコインはSNS拡散で急騰後に急落。短期間の盛況と反動が目立ち、投機的な性質を再認識させました。

— イーサリアムnavi🧭 (@ethereumnavi) April 7, 2025

この熱狂をバブルに終わらせず、継続的なプロジェクトや価値に転化できないか?

そこで注目されているのが「コンセプトマーケット」という概念です🧵https://t.co/Hd3EOtB3bp pic.twitter.com/JvBNyd05KE

Mirrorのクラファンを思い出す∈( ´꒳`)∋ナツカシキ

— 貫く剣 | ∈(ai16z)∋ (Ø,G) (@piercesword) April 7, 2025

最近だとdaosfunとかはそんな感じな気がするhttps://t.co/DDISdZtvVh

実際にやるならトレーダーに弄ばれないような仕組みが必要になりそうと思った∈(・ω・)∋

ICOがまさに"コンセプトマーケット”に近くて、バブル2回を経てやっとミームまで煮詰まった

— Yamato (神﨑 倭)|MCH & Oasys (@orangechem) April 8, 2025

"歴史は繰り返さないが、韻を踏む"

ならば、確かに原点に戻る可能性もありそう

けど、経済性の幻想が剥がれた経験によって、帰属とか遊びみたいな別の価値が真剣に扱われる世界線に期待してる https://t.co/1sK4Df1Uar

イーサリアムnaviを運営するSTILL合同会社では、web3/crypto関連の記事執筆業務やリサーチ代行、その他(ご依頼・ご提案・ご相談など)に関するお問い合わせを受け付けております。

まずはお気軽に、こちらからご連絡ください。

- 法人プランLP:https://ethereumnavi.com/lp/corporate/

- Twitter:@STILL_Corp

- メールアドレス:info@still-llc.com