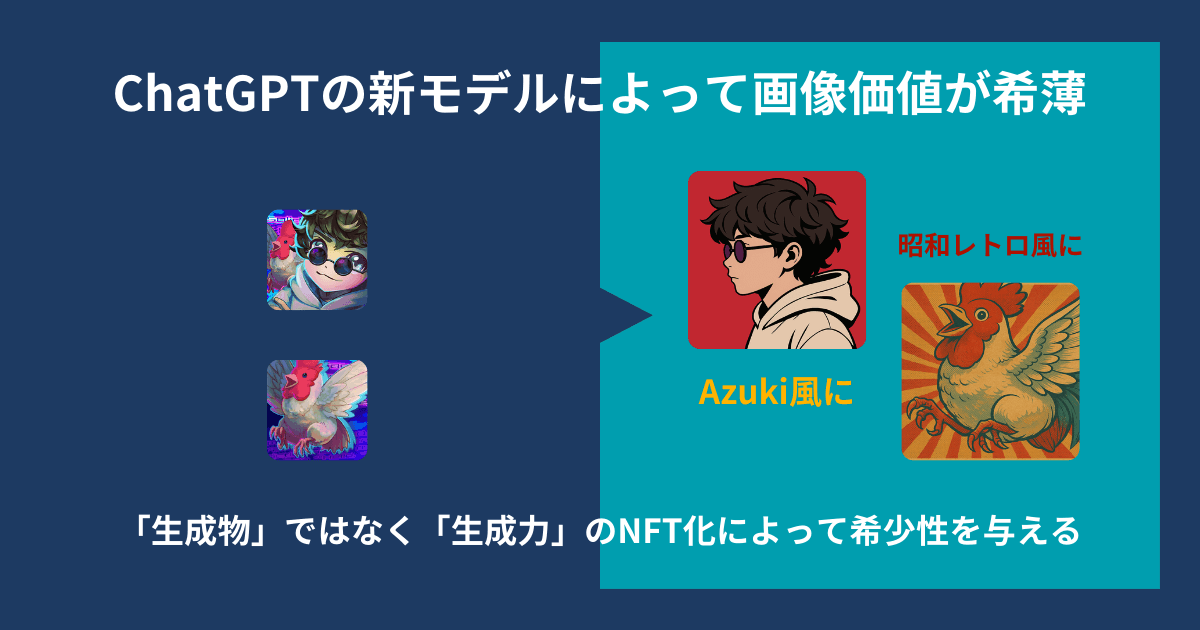

最近は、生成AIの進化がすごすぎます。例えば、ChatGPTがリリース画像生成の機能などは、NFTが守ってきた「画像=アセット」という前提を静かに侵食しつつあります。

例えば、ユーザーはアップロードした写真に「Azuki風にして」「ビックリマンチョコ風にして」と指示するだけで、数秒後にはそれらしいビジュアルが無限に吐き出されるようになりました。

こうした状況を踏まえると、もはや静的JPEGの希少性だけに頼るPFP NFTコレクションは、コモディティの海へ沈む危険すらあるのかもしれません。

やばい…これ楽しすぎる…

— 虚無kyomu/ryu (@kyomu0716000) April 13, 2025

これをスマホカバーの間に挟んだら最高や… pic.twitter.com/yJM2dD2AUB

NFT業界においては、これまでも「NFTって右クリック一つで簡単にコピーできますよね?」「ただのJPEGじゃないですか」といった批判を受けることもありましたが、ここにきて尚更「NFTであることの価値」を再考すべきタイミングなのではないかと思い、本記事の執筆に至りました。

derio

derio結論から言うと、生成AIによる高度な画像生成機能の登場で「画像に希少性はもはや存在しない」という現実を直視しないかぎり、NFTビジネスは次の一歩を踏み出せないと筆者は考えています。

そして、そのための解決策となり得る打ち手としては、フォートナイトに代表されるスキン課金が証明した「体験自体を売る」モデルを取り込んだり、作品ではなくAIモデルそのもの(生成物ではなく生成力)をNFTとしてトークン化する戦略を採用することが、有力な選択肢になるのかもしれないと希望を抱いています。

ということで本記事は、こうした背景やPFP NFT市場を取り巻く課題感を踏まえて、「NFTであることの価値」をコラム形式で再考していくことにします。

でははじめに、この記事の構成について説明します。

まずは、FortniteやRobloxが「演出同期とコミュニティ文脈」で35億ドル規模の売上を生んだ事例を手がかりに、NFTも画像ではなく体験そのものを課金対象に据えるべきなのではないかという仮説を展開します。

続いて、版画で刷りより版元が高値で取引される構図を参照しつつ、AIモデル本体をNFT化してアップデート権とロイヤリティを自動循環させる「生成物ではなく生成力」に価値を移す手法について提案・検討します。

最後に、生成AIの高度な画像生成機能がもたらすスタイルの複製容易化を前提に、公式ライセンスNFTで「スタイル利用権と体験履歴」を希少資産へ変換し、PFP NFTをコミュニティパスや新たな体験価値として再設計する道筋を示します。

本記事が、PFP NFTにおける生成AI時代の差別化策やライセンス設計、体験価値の拡張などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的または投資上のアドバイスとして解釈されることを意図したものではなく、また解釈されるべきではありません。ゆえに、特定のFT/NFTの購入を推奨するものではございませんので、あくまで勉強の一環としてご活用ください。

イーサリアムnaviの活動をサポートしたい方は、「定期購読プラン」をご利用ください。

スキン課金市場が示す「体験価値」マネタイズモデル

画像インフレは避けられないのか

まず、先ほども述べたように、ChatGPTはアップロード画像を参照しつつ「Azuki風」や「昭和レトロ風」のようなスタイル変換を即時に行えるモデルとなっています。

そして、生成AIの精度がここまで高まった今、JPEGの希少性を資産価値の支柱に据えてきたPFP NFTにとっても他人事ではなく、「このNFTは唯一無二である」という前提がもはや通用しづらい時代へ突入したことを示しています。

もっとも、NFTの核心的な価値がオンチェーンに改ざん不能な履歴を刻める点にあることも否定できませんが、現実的にはかつてXの六角形PFP機能が廃止されたように可視化の場が縮小しており、ユーティリティが限定的になりつつあることも事実です。

そうした現状を鑑みれば、少なくとも短中期で市場を牽引するには、履歴証明とは別軸の魅力を探らざるを得ないでしょう。

FortniteやRobloxから得られるインサイト

まず、画像が容易に複製できても巨額の収益を生み出している例は、すでにゲーム業界に存在します。

例えば、Epic Gamesの『Fortnite』は2023年に35億ドルを売り上げましたが、その中心を占めるのは「ゲーム内で販売されるスキンなどのコスメティックアイテム」です。

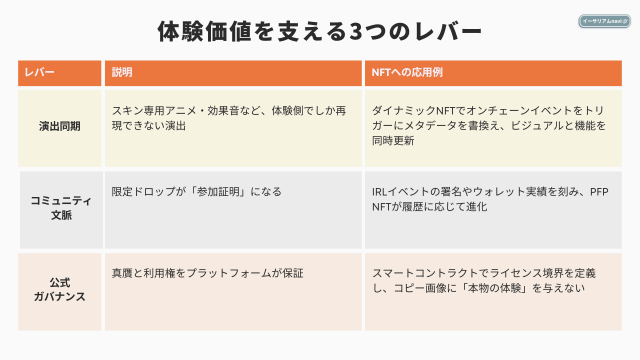

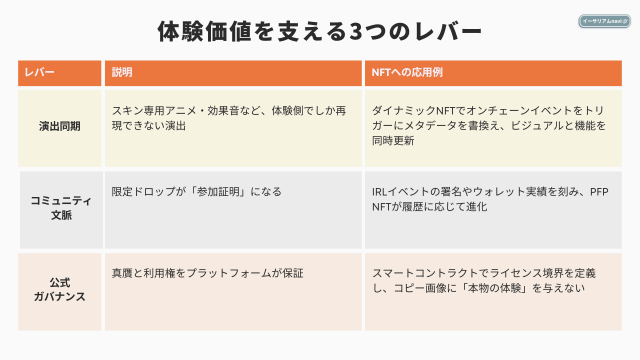

スキンを装着すると、テクスチャだけでなくアニメーションや効果音まで切り替わり、プレイ体験そのものが拡張されたり、またシーズン限定スキンは「いつ・どこで参加したか」を示すデジタル徽章として機能し、プレイヤーは自らの履歴を誇示できたりします。

つまり、仮に画像のスクリーンショットを保存したとしても、この演出同期まで複製することはできませんので、価値の源泉は画像そのものではなく、公式サーバーが提供する体験と物語にあると言えます。

この事例を踏まえると、今後生成AIの進化によってNFTの画像の希少性が薄れたとしても、体験の希少性は失われないため、NFTプロジェクトはトークンをコミュニティへのゲートパスやイベント参加券として活用し、ゲーム内機能やリアルイベントとの連動を今まで以上に推進する必要があると考えられます。

また、Robloxでも演出同期が開放されており、一般クリエイターがアバターアイテムを制作・販売できるUGCエコシステムを確立しています。

例えば2024年に、同プラットフォームはクリエイターに9億2,300万ドルを分配し、累計支払額は33億ドルにも達していますが、ここでは「Studioでメッシュを作る → テクスチャを貼る → マーケットに出品 → 二次流通ロイヤリティが自動分配」というワークフローがAPI化され、画像コピーのリスクを上回る速度で経済ループを回しています。

そして皮肉なことに、画像を複製しやすくなるほど参入障壁が下がり、クリエイター人口が増えることでネットワーク効果がむしろ強化される現象が起きています。

実際、ChatGPTの画像生成機能が一般公開された直後には、Azuki風のイラストをホルダー・非ホルダーが生成してX上で拡散する動きが見られましたが、こうした正のフィードバックが続けば、NFT業界は新たな形で再活性化する可能性がありそうです。

Gpt recognizes Azuki as an art style. @StephenCurry30 👀 pic.twitter.com/4grTDWofXf

— Zagabond (@Zagabond) March 27, 2025

「ダイナミックNFT×生成AI」の可能性

ダイナミックNFT(動的にイラストが変化するNFT)は、トークン保持者の行動や外部データをトリガーにメタデータを自律更新するタイプのNFTです。

過去にイーサリアムnaviでも、「Perpetual」や「OKPC」、「Watchfaces」などオンチェーンアクティビティに応じてイラストが動的に変化するNFTコレクションを紹介しましたが、ここに生成AI を組み合わせれば、「アップグレード後のビジュアル」をAIが自動生成し、常に開封体験が続くPFP NFTコレクションを設計できそうです。

具体例としては、「ウォレットの取引量が一定閾値を超えるたびに装飾が増える」とか、「ライブ会場で署名すると限定エフェクトが付与される」、「コミュニティ投票で選ばれたテーマが即時アニメーション化される」などが考えられます。

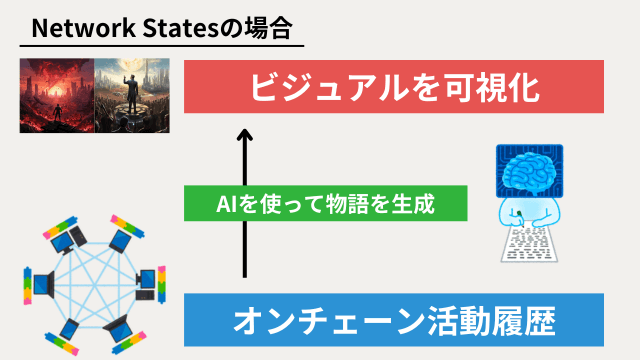

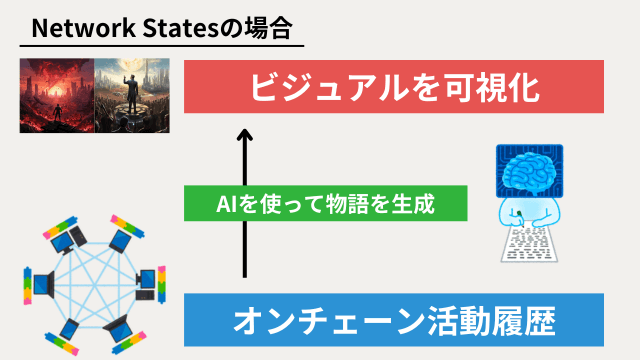

オンチェーンゲームの世界では、Realmsの取り組みやSmall Brain Gamesの「Network States」などがいち早くこうした「オンチェーンアクティビティを元に、生成AIによってイラストを生成する」という取り組みを実証実験してきましたが、このように生成AIによって画像の作成が容易になった時代においては、新しい体験価値をどのようにNFTを使って設計し、ユーザーに届けるかが、次世代におけるPFP NFT領域の競争軸となるでしょう。

本章のまとめ

本章の冒頭で取り上げたように、フォートナイトとRobloxのような既存ゲーム業界における事例は、「画像が複製可能でも、演出や文脈、ガバナンスの三位一体で価値は創出できる」ことを実証していると、筆者は考えています。

PFP NFTが生き残る道は、こうした体験価値をスマートコントラクトで担保するダイナミックNFTへの進化にあります。

「生成物」ではなく「生成力」を売る|モデルNFTと版元パラダイムの台頭

版画が教える「型の価値」

さて、少し話をクリプト以外にまで広げると、実は版画の世界というのは「刷られた一枚一枚」ではなく、『版(型)そのもの』が最も高く評価されるケースが珍しくありません。

これは歴史を振り返っても明らかですが、要因として刷り上がった版画は同一イメージが複数枚存在しますが、版は世界に一つしかないというその唯一性ゆえに、アート市場では「オリジナル原稿」に近いポジションとなり、作品群全体を統べる本体として高い評価を受けます。

また、理論上は版を保有すれば追加刷りが可能であることから「いつでも印刷できる」という潜在的バリューがあることや、刷り上がりだけでは判別しにくいインクの溜まり方や刃の角度などがコレクター需要があったりします。

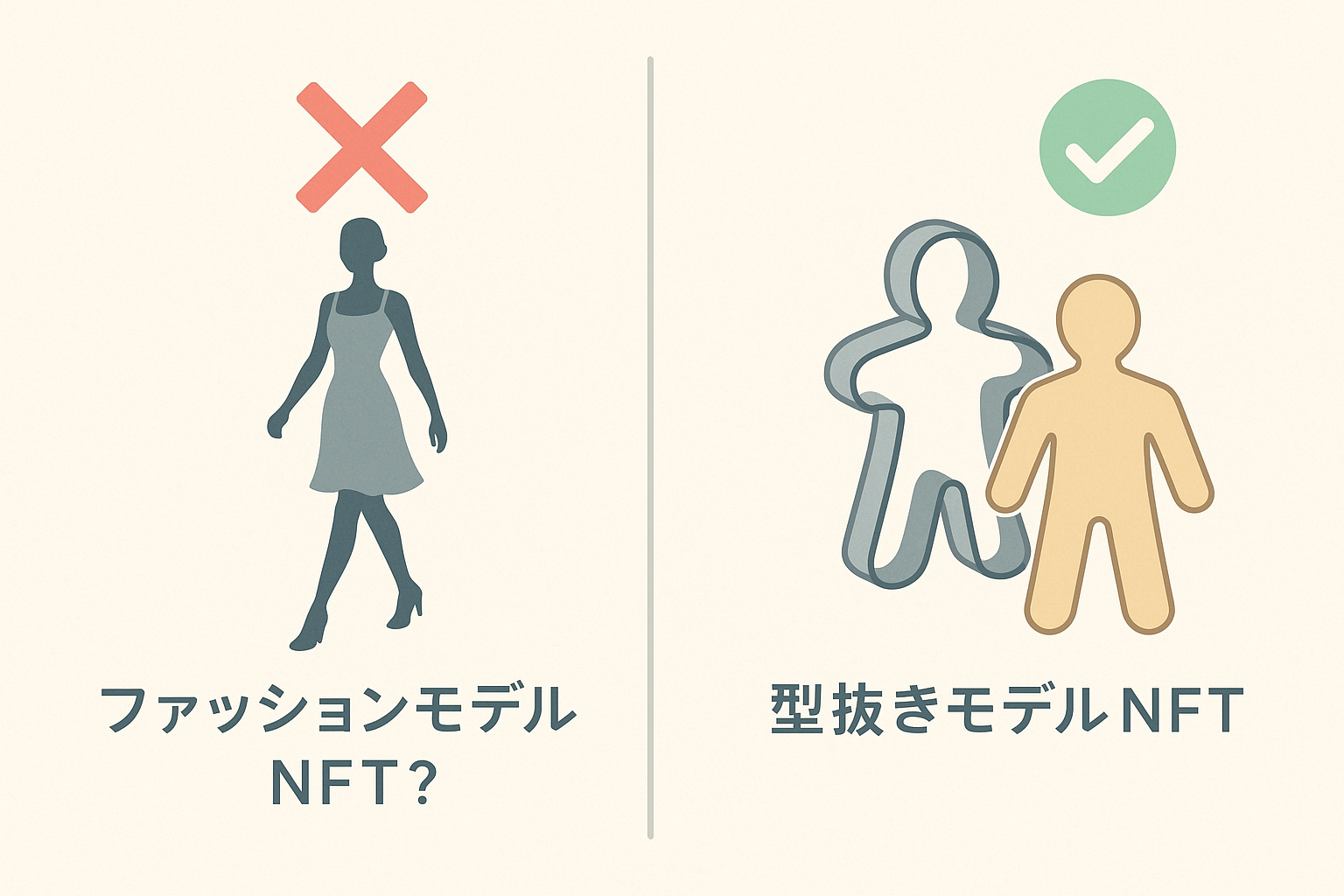

そしてこのアナロジーは、版元を保有すれば何度でも刷りを取れるように、AIモデルを保有すれば無限の画像を生成し続けられるという文脈において、生成物ではなく生成力を売る「モデルNFT」の概念と重なります。

モデルNFTの概要と事例

最近よく目にするようになった「モデルNFT」という単語は、画像や音声といったアウトプットではなく、AIモデル本体をトークン化し、保有・使用・アップデート権をオンチェーンで売買できる仕組みのことです。

モデルは逐次アップデートされるため、トークンIDにバージョンハッシュを追記していくことで「いつの重みを持っているか」という履歴そのものが価値化します。

版画における版元が刷りを重ねるごとに摩耗し、刷りのクオリティや希少性に差が出るのと同じく、モデルNFTも学習ログや精度の変遷がプレミアムを形成する点が、興味深いポイントだと言えます。

ちなみに、執筆時点におけるモデルNFTの具体事例としては、「EMC Labs」の取り組みが挙げられます。

EMC Labsは、2023年に「EMC AI model-NFT」という『AIモデルの権益NFT』を発表しているのですが、この取り組みではLoRA技術(Low-Rank Adaptation|低ランク適応の略で、AIモデルを効率的に微調整するための技術)で学習した5種類のAIモデルがNFT化され、総発行数は100体に限定されています。

そして、このNFTの保有者は、モデルの使用権や呼び出し収益の分配、ロイヤリティを受け取れる設計になっており、「モデルそのものがソフトウェア資産になる」という新しいマネタイズ手段の先駆けだと言えるでしょう。

本章のまとめ

このように、昨今の生成AIの急速な進歩によって、完成した画像そのものの希少性が急激に薄れていく環境下においては、作品よりもモデルそのものが「生成力」という資産として評価される流れが加速し、NFTも「モデルNFT」の形態が主流になるモメンタムが近いうちに到来するのではないかと考えられます。

そうなれば、クリエイターは従来のアーティスト的な立ち位置ではなく、むしろデータ選定からパラメータ調整、学習ログの公開までを総合的に設計するディレクターとして評価される可能性があります。

版画の世界が、刷りを超えて高値で取引されるように、AI時代は作品よりも「生成力」こそが希少資産になると仮定すると、モデルNFTはまさにその生成力をトークン化し、フォークとロイヤリティをスマートコントラクトで自動循環させる仕組みです。

画像そのものの価値が薄れるなかで、NFTが取るべき第二の進化系は「版を持つ者が市場を制す」という版画のロジックを、AIモデルに移植することなのかもしれません。

生成AIによる高度な画像生成時代のPFP NFTを考える|スタイル保有の再設計

この続き: 2,493文字 / 画像4枚

まとめ

今回は、AI時代におけるNFT再定義の実践ポイントや、画像希少性崩壊後のNFT戦略フレームなどについて解説しました。

本記事が、PFP NFTにおける生成AI時代の差別化策やライセンス設計、体験価値の拡張などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立ったのであれば幸いです。

また励みになりますので、参考になったという方はぜひTwitterでのシェア・コメントなどしていただけると嬉しいです。

「PFP NFTの希少性は終わり?」

— イーサリアムnavi🧭 (@ethereumnavi) May 1, 2025

今回は、生成AIの高度な発展によって、PFP NFTが迎える転換点について解説📝

また、一つの生存戦略として「生成物」ではなく「生成力」を売る『モデルNFTと版元パラダイムの台頭』についても取り上げていますので、ぜひご一読ください👇https://t.co/1KN9ERJh15 pic.twitter.com/ORJq2y7Rvf

生成AIで誰でも簡単にコンテンツが作れるようになったからコミュニティIPのようなものは作りやすくなったし逆にAI使用を禁止してるクリプトプロジェクトだと今の時代にあわず消えていくさだめなのよねってまーしゃるさんがいってた∈(・ω・)∋https://t.co/bA7yO1GVJn

— 貫く剣 | ∈(ai16z)∋ (Ø,G) (@piercesword) May 1, 2025

∈(·ω·)∋は生成できないけど

イーサリアムnaviを運営するSTILL合同会社では、web3/crypto関連の記事執筆業務やリサーチ代行、その他(ご依頼・ご提案・ご相談など)に関するお問い合わせを受け付けております。

まずはお気軽に、こちらからご連絡ください。

- 法人プランLP:https://ethereumnavi.com/lp/corporate/

- Twitter:@STILL_Corp

- メールアドレス:info@still-llc.com