今回は、先日のYouTube Live配信「今さら聞けないCC0 NFTについて徹底解説します!」について文字起こしをおこない、記事コンテンツとしてまとめていきたいと思います。

「CC0 NFT」について改めて学ぶべく、YouTube Live配信で勉強会を開催する予定です✍️

— でりおてんちょー|derio (@yutakandori) August 5, 2022

直近では、XCOPYやMoonbirdsがCC0ライセンスを導入すると宣言し話題になりました🍉

なぜNFTがCC0を採用するのか?どんなメリット/デメリットがあるのかなど、近日話します。

👇配信会場https://t.co/U1wp6RaQoD pic.twitter.com/i02MbFHr5t

配信をご覧いただいた視聴者の方々からはご好評のお声を多くいただきまして、大変ありがたい限りです。

動画よりもテキストの方がお好みだという方は、ぜひこの機会にご参考ください。

記事の文量の都合上、一部雑談パートならびに配信中に視聴者の方からお寄せいただいた質問・回答の場面は割愛しております。また、細かなニュアンスの部分は文字に起こす際に多少の変更を加えており、文章として見やすくなるように修正を加えておりますこと予めご了承ください。以上を踏まえて動画の方がお好みだという方は、以下のリンクからご覧ください。

では、この記事の構成について説明します。

まずは、本記事並びにYouTube動画の方をご覧いただく前に、免責事項を簡単に述べさせていただきます。

次に、そもそも「CC0」とは何なのか、また大元となるCC(クリエイティブ・コモンズ)とは何なのかについて解説いたします。

最後に、NFTがCC0ライセンスを採用することの意味、またそれによって生まれる効果やメリットなどについて、私見を交えて解説してまいります。

本記事が、CC0とは何か、そしてNFTをCC0化することの意味などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的または投資上のアドバイスとして解釈されることを意図したものではなく、また解釈されるべきではありません。ゆえに、特定のFT/NFTの購入を推奨するものではございませんので、あくまで勉強の一環としてご活用ください。

イーサリアムnaviの活動をサポートしたい方は、「定期購読プラン」をご利用ください。

免責事項

derio

derioまず始める前に、「免責事項」だけ先に説明させてください。

「CC0」とは?

まずは、『そもそもCC0とは何なのか?』という話からしていきたいと思います。

まず「CC」は、「クリエイティブ・コモンズ」という言葉を意味する単語です。

国際的な組織として「クリエイティブ・コモンズ」というものがあって、『CCライセンス』はそこがつくっているライセンスということになります。

後で触れますが、「クリエイティブ・コモンズ・ジャパン」という日本語のサイトもあるので、興味がある方はご覧になってみてください。

CCライセンスの種類や、細かい部分の規約などが記載されています。

「著作権とは何か?」という話を大まか、且つ、抽象的にすると、上画像のようにCマーク(左側)とパブリックドメインマーク(右側)という2種類に分けられるそうです。

Cマークというのは、クリエイターさんが全ての権利を保有している状態です。

逆にパブリックドメインマークは、いわゆるCC0と呼ばれる類のもので、全ての権利を放棄するものです。

つまり、著作権を完全に放棄したものがパブリックドメインマークの意味するところで、全ての著作権がある状態がCマークということになります。

なるほど。

このように、まずは著作権があるか無いか、白か黒かという判断基準で著作権法というものはあったのですが、webが普及してから新しいルール(ライセンス)というものが導入されました。

そして上画像の通り、グラデーション(『いくつかの権利の主張』)の部分ができました。

ふむふむ。

要は、今までの「著作権がある」という状態から、どこまで権利を部分的に開放するかということをグラデーションごとに設定することができるようになったと。

例えば、NFTでよくCC0の代替案として挙げられる「CC BY-SA」では、上画像のように部分的にCCライセンスを組み合わせて設定しているものです。

以上を踏まえて「CC0」とは何なのかと言うと、『自分の作品に関する権利を放棄すること』であり、要は先程のイラストの一番右側に当たるパブリックドメインです。

そのため、CC0ライセンスを導入しているイラスト/創作物であれば、他の人たちは著作権による制限を受けないで、自由に作品に機能を追加・拡張するなどといったかたちで再利用することができるようになります。

これが「CC0」と呼ばれるものの正体です。

ふむふむ。

NFTプロジェクトであれば、みなさんご存知「Nouns」とか、「Cryptoadz」とか「mfers」とか、「Blitmap」も有名ですが、これらのNFTプロジェクトがCC0ライセンスを採用しています。

で、最近だと右下のMoonbirdsやXCOPY(※コラボ作品は除く)がCC0を採用すると発表して、かなり話題になりましたね。

日本のNFTプロジェクトだと、下側にある「CryptoCrystal」とかがCC0を去年の夏ぐらいから採用していますね。いや本当に正しいプロジェクトです。

「CryptoCrystal」をパブリックドメインにすることを決めました!!

— minicoohei.eth L222 (@minicoohei) August 27, 2021

CC0のもとで、ユビホルも含めてありとあらゆる商用利用、個人利用にご利用いただけます!!!!!

今までとは異なる囲い込みではなく、価値がついた正統性のあるNFTがあるからできる、IPの広げ方を目指します。 https://t.co/Ma7oNFjAsv

おっ、consomeさんもお気に入りのプロジェクトであると。

そういえば1年くらい前に配信やられていましたよね?永井先生とminicooheiさんと3人で。

【12/2(木)開催】

— KosukΞNAGAI | hanatochill.eth | Web3 BizDev&Lawyer (@hanatochill) November 29, 2021

先日のconsome先生 @ZkEther の

DAO×CC0への激アツな叫びに触発されて、CryptoCrystalのみにこーへい先生 @minicoohei もお招きして、3人でワイワイ話す場を設けます!宜しければ是非。

↓consomeさんがデザインしてくれたバナー😃 pic.twitter.com/D2RuEpTrRF

そうですそうです。

あの頃は全然「CC0」の考え方みたいなものが普及していなかった段階でしたが、広がり出したのが今年の春夏か、もう少し前くらいかなと。

去年の末とかだと、『著作権放棄した方が良いよ?』と言ったら大反発を受けていた時期でしたね。

大反発を受けているのを、何度かTwitterで見ていましたね。笑

「またconsomeさん燃えてるよw」みたいな。

ちょっと早すぎたかなと思いますね。笑

僕も可能性を感じてはいましたけど、本当に今はCC0の扱われ方が変わりましたよね。

割ともう、「絶対ダメ!」という人はいなくなってきたんじゃないかなと思うんですけれども。

結構ドラスティックに変わったなと思いますね。

この半年くらいかけて、『CC0ってweb3的だよね』という考え方が広まったような気がします。

はい、そうですよね。

ということで、何故そこまで「CC0×NFTが広まったのか」という話を、この後やっていきたいと思います。

NFTをCC0ライセンスにするのは何故?

ではまず、何故CC0ライセンスをNFTに対して導入するのか。

普通に考えたら、権利を全て放棄してしまうということは、自分(自社)以外の誰もが商用利用などができるようになるわけで、売り上げとかも減ってしまう可能性があるわけじゃないですか。

にもかかわらず、「何故そんなことをやるのか?」といった話を、この項ではやっていきたいと思います。

見づらくて恐縮ですが、まずはざっくり一覧です。

それぞれの項目について、以降の章で順番に解説していきたいと思います。

cryptoの思想やコンテキストとマッチ

そもそもクリプト(パブリックブロックチェーン)というものが、decentralized/オープンソース/コンポーザビリティのようなものをベースにできているという前提があって、NFTクリエイターさんはその土台の上に作品を乗せているという状態なんですよね。

普通のデジタル上のコンテンツとは訳が違って、そういった土台の上に乗っているという意味を理解した上で、物事を考えた方が良いと僕は思っています。

はい。

なので、コンポーザビリティや相互運用性が重要な意味を持つweb3のインフラで競争しているという前提を、まずはもってください。

そしてその上で、NFTに対してCC0を導入すると、元プロジェクトの拡張/フォークを促進し、熱量の高いコミュニティを生み出すための手段になり得ると。

ふむ。

しかし、赤字で書いていますがこれはあくまで一手段です。

もちろんCC0ライセンスを使わなくても、元プロジェクトの拡張やフォークを促進する方法はあります。

ただし、CC0を使うことで「触媒」のように元プロジェクトの拡張促進を図ることができますと。

はい。

では何故そんなことができるかと言うと、NFTアートワークをCC0化することで、パーミッションレスかつ摩擦をなくすことができるからです。

例えば、何かイラストに対して厳しい規約が設けられている場合を想定すると、それを使って派生・二次創作をしたい人にとっては結構なハードルな訳ですよ。

先ほどご説明した通り、CCライセンスをいろいろ組み合わせて権利を主張できる「CC BY-SA」とかいろいろあったと思うんですけど、あれもちゃんと調べないと(派生させる側は)怖いじゃないですか。

そうするとNFTの二次創作する側の人からすると、既に知名度のあるCC0ライセンスを採用したものの方が安心感があるので、『摩擦がない』と。

そしてフォークをたくさん創出して、コミュニティを拡大させていくための手段になると。

そういった意味で、NFTにCC0を採用する理由の一つかなと思い、これを挙げました。

「cryptoの思想にマッチしている」というのは、本当にそう思いますね。

僕も『CC0にします』という文言を初めて目にしたのが「Blitmap」なんですけど、その際にCC0って何だ?ということで調べたら『著作権を完全に放棄します』と書いてあって、これはweb3的だなと思ったんですよね。

なんでそう思ったかと言うと、そもそもオープンソースソフトウェア(OSS)の文化がこのcryotoの世界には根付いているというか、ソースコードって基本的には公開してあって、誰でもコピー/フォークして良いですよね。

それを、「アナロジー的にアートの世界に持ち込んだ」みたいな。

アートにおけるOSSの考え方だなと思って、これは絶対cryptoの文化にマッチするわと思いましたね。

いや〜、そうですよね。

あと「摩擦をなくす」もそうなんですけど、このCC0というワードを聞いた後に、各国の著作権の法律ってどうなっているんだろう?と思って軽く調べたんですよ。

するとやっぱり、国によって全然違うんですよね。

でも、cryptoというのは国境のない世界観なので、『〇〇の二次創作は△△の国でおこなわれたから☆☆の法律がで起用される』みたいなことをその都度考えていたら、訴える側も訴えられないし、著作権を持っているということのメリットが薄くなってしまうんですよね。

結果的に何も抑制できないし、だったらもう逆転の発想で「CC0にしちゃえ」という考えは理解できるというか。

『手段』と書いているので、当然ケースバイケースだとは思うんですけど。

なるほど、補足いただきありがとうございます!

話したいこといっぱいあるんですけど、あとは『インフラ』って言葉も正にそうだなって思いますね。

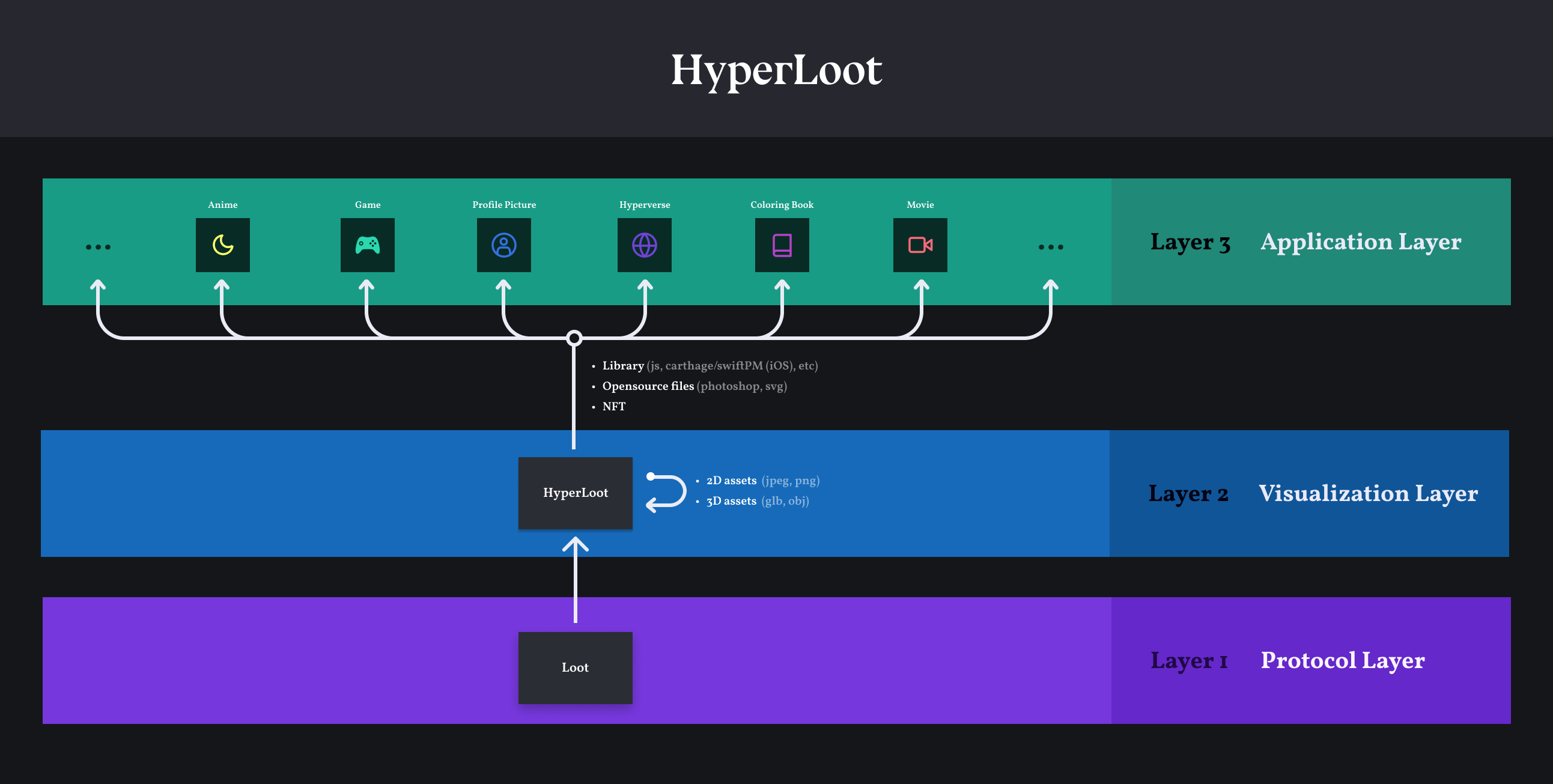

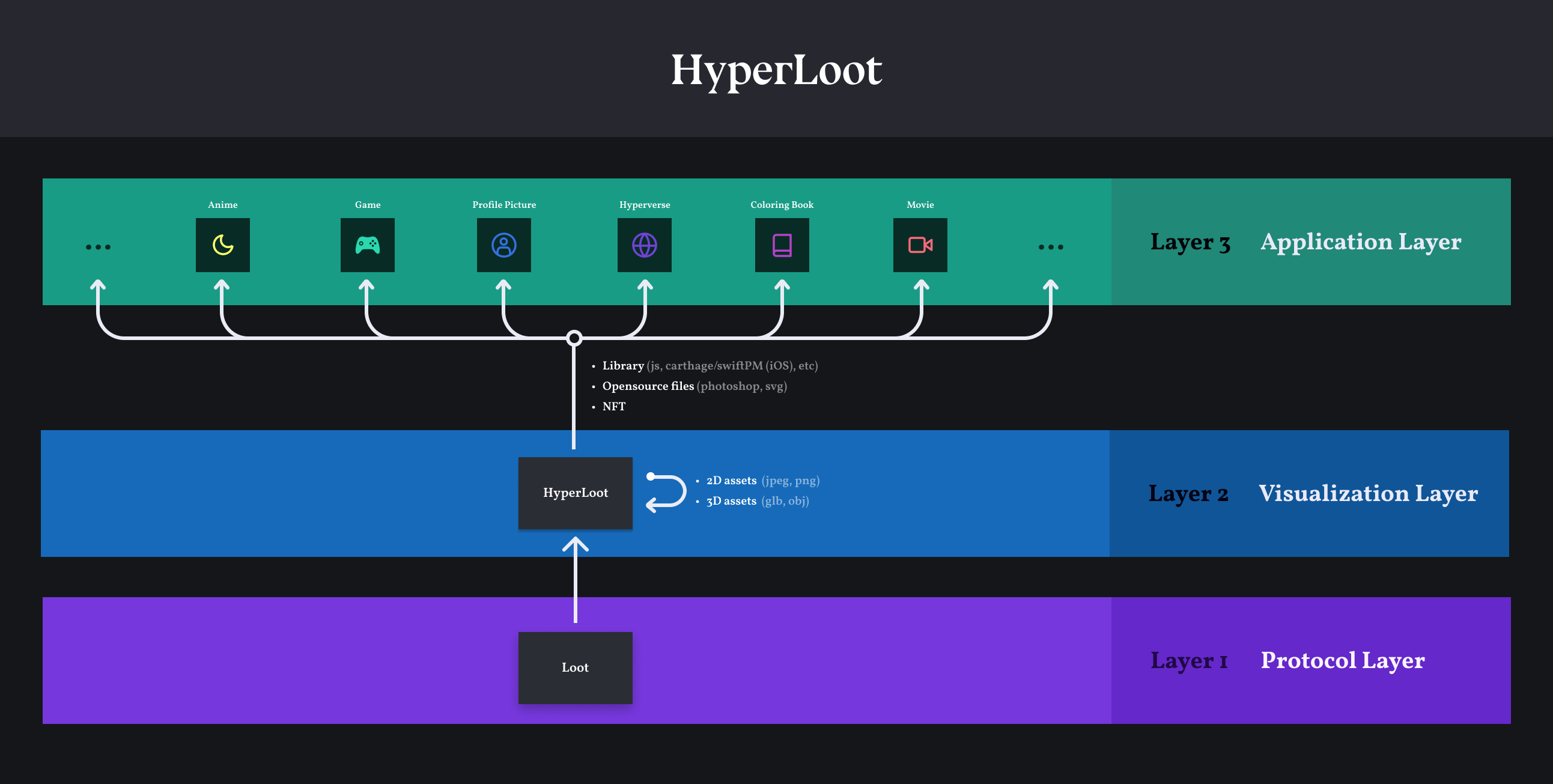

ブロックチェーンには「Fat Protocols」という概念があって、要はインフラ側になるサービスやプロトコルが重要度が高い/価値を持つという話です。

CC0を採用することで、いろんな二次創作やコラボレーション作品が出てきやすくなると考えると、元となっている絵とかデザインは、ある種デザインにおけるインフラレイヤーとして機能していて、二次創作はその上に乗るアプリケーションみたいな、そういう考え方ができるかなと個人的には思っています。

(大きく頷く)

「アートにおけるインフラを目指していこう」という方向性って、やっぱりcrypto的だし、Fat Protocolsと照らし合わせてもそうなんだろうなって思いますね。

なるほど〜、確かにそうですよね。

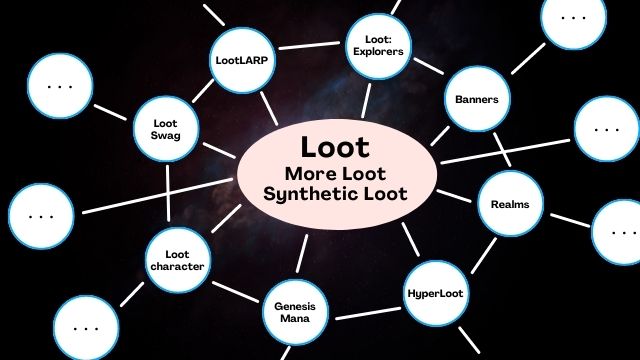

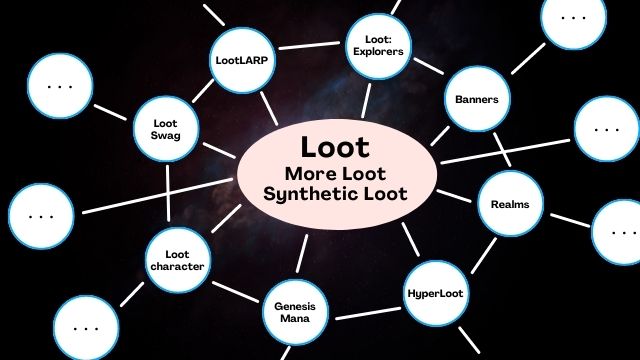

「Fat Protocols」のお話がありましたけど、NFTに例えるとLootとかNounsというNFTがあって、そこからいろいろ派生していくとレイヤーが低いものほど価値がどんどん高まっていくという考え方が、大まかなFat Protocolsの概要です。

つまり、NFTに対してCC0ライセンスを採用することで、低レイヤーのものになりやすくなると。

そこから派生をたくさん生み出しやすくなるので、最終的に価値が戻ってくるように設計するための一手段として機能するというお話でした。

やっぱりコンセプトとしては、「コピーされればされるほど元のものに価値が出る」ですよね。

DeFiとかいろんなdappsもそうですけど、全然コピーしてくださいっていうスタンスじゃないですか。

「コピーされればされるほど、元の価値が高まる、本物の価値が高くなる」というこの逆転の発想が、革新的だなと思いますね。

はい、もう今日話したかったことが全て終わりました。笑

さすがcoonsomeさんです。

利害の連携

あとは「利害の連携」というテーマを挙げたんですけど、一つ目はNFTプロジェクトを派生させる(二次創作をおこなう)側の目線のお話です。

二次創作をおこなう側の目線に立った時に、『訴えられる』ことが一番怖い訳ですよ。

例えば、商用利用しても良いかグレーゾーンなNFTプロジェクトがあったとして、それを派生させてNFT・グッズの販売などを通してある程度の売り上げを上げてしまいましたと。

で、グレーということは、後から「何を勝手にうちのプロジェクトを派生させて売り上げを出しちゃってるの?」と言われてしまうリスクがあるわけですよ。

そういった意味で、派生させる側の目線に立った時にどっちが良いかと言われたら、CC0ライセンスのNFTの方が良いですねというお話です。

二つ目に関しては先ほど触れたのですが「Fat Protocols」理論の話ですね。

NFTに対してCC0ライセンスを採用して、それを元に派生させたNFTが売り上げを出したとしても、それによって元のNFTの認知も高まりますよね。

ふむふむ。

ということで「コミュニティのメンバーが増える」という意味でアップサイドがあることと、あと「OpenSeaなど二次流通市場でのfloor priceが上がる」とかですね。

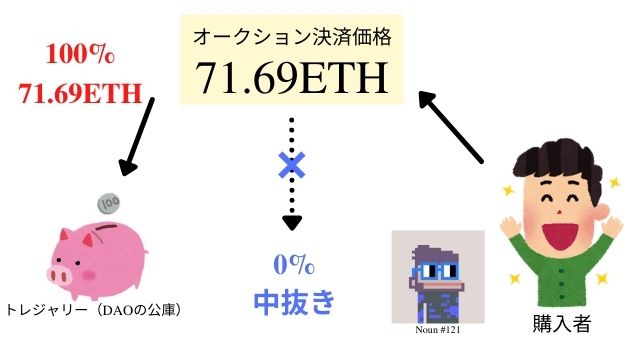

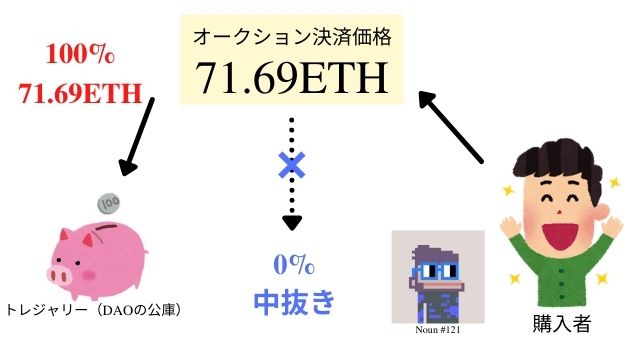

あとはNounsだとすると、需要増によりデイリーオークションでの落札価格が上がってDAOのトレジャリー資金が増えるというアップサイドが見込めますね。

NFTではない「一般的なイラスト」を、CC0ライセンスを採用してインターネット上に出したとしても、アップサイドってあまりないわけですよ。

認知が上がるかもしれませんけど、デメリットの方が大きいかなと思うんですよね。

ただ、CC0 NFTとして出すことによって、利害の連携ができてより大きなアップサイドが見込めると言うのが、NFTにCC0ライセンスを導入する2つ目の理由かなと思います。

「グレーを真っ白にしておく」というのは、すごく大事な気がしますね。

僕も今「Phi」というプロジェクトをやっていて、いろんなプロジェクトとの関係を構築して、それぞれのIPを用いたデザインとかを作っていくようなプロジェクトなんですけれども、『○○のプロジェクトはCC0かどうか』というのは結構気にしています。

規約やライセンスがグレーだと、ちょっと及び腰になっちゃうというか、使うの怖いなって思ってしまうこともあって。

例えばPhiの場合は、「CC0ライセンスを採用しているプロジェクトを優先してコラボレーションしていこう」みたいな詰め方をするんですよね。

で、優先順位をつけていく時に「グレーなところ」「真っ白なところ」を比較すると、やっぱり「真っ白なところ」の方が上に来るわけですよ。

なので、そういう意味でも派生させる側の目線では、CC0ライセンスが採用されていた方がコラボレーションしやすいなと思いますね。

シンプルなんですよね、CC0って。

そうですね、(ライセンスや規約を)細かく読まなくて良いですし。

事業者だけでなく、例えば個人でもNFTプロジェクトを派生させたり、コラボしたいと思う人もいるわけじゃないですか?

そういった個人が、わざわざ時間をかけて細かい規約・ライセンスまで読み込むかと。

そして仮に読んだとしても、最終的な正しい結論まで辿り着けるのかといったら、なかなか難しいと思うわけですよ。

うん。

例えば、先ほど述べた「CC BY-SA」のような特定のライセンスは、『CC BY-SA summer』のようなものが到来すれば多くの人に認知されると思うんですけれども、現状到来していないわけですよね。

到来すれば、「CC BY-SA NFT」に関する記事を書く人が増えたり、認知が高まって『これはやっても良くて、これはやったらダメ』という理解も深まるかと思いますが、現状きていないですし、CC0 summerの方に注目が集まっているわけですから、それであればCC0の方が安心で良いよねという、単純なお話かなと思います。

だからこそ派生させる・コラボする側の人たちが見るのは、「CC0か否か」という二択になっているのかなと思いますね。

これは補足なんですけれども、『派生元のNFTプロジェクトに対して還元するムーブメント』があるのでご紹介いたします。

まず、Blitmapの派生プロジェクトの一つに「Flipmap」というものがあるんですけど、Flipmapの全売上の25%を、コミッションとしてBlitmapのオリジナルアーティストに支払う約束をしているんですよ。

仮に、FlipmapのNFTが100ETH売り上げたとしたら、25ETHをBlitmapをつくったアーティストさんに渡しますと。これは面白いですよね。

うんうん。

あとはNounsとCryptoadzを組み合わせた「Touns」というNFTプロジェクトもあって、これも収益の50%を2つのプロジェクトに還元すると言っています。

今回はこのTounsプロジェクトが得た収益の50%を、NounsとCryptoadzの両方のトレジャリーに寄付することにしたと、正式に発表されました。

— でりおてんちょー|derio (@yutakandori) February 22, 2022

その意図としては、以下のようです。

『CC0をサポートし、成長させ、チャンピオンにすることが私の目標であり、すべてのサポートに感謝しています』

何故こんなことをやっているかと言うと、彼らは「CC0 NFT」というムーブメントが好きで盛り上げたいと思っているらしく、そのために何をしたら良いかと考えた時に『派生元のプロジェクトに対して収益の一部を還元すること』が、このムーブメントを加速させるための手段なのではないかということでやっていますと。

これってすごくおもしろくないですか?

いや〜、これ僕好きですね。

先ほど「アップサイドがある」と言ったんですけれど、こういったアップサイドもあるんだというのが個人的には結構驚きでした。

利害が一致しているからこそ、こういったムーブメントって生まれるんですよ。

別にFlipmapがたくさん売れたからといって、元のBlitmapが価値毀損になるかと言うと、ならないですよね。

むしろ認知も上がるし、コミュニティの人数が増えたりfloor priceが上がるとか、そういったアップサイドが見込めるわけなので、お互いにとって利害が一致していると。

さらに「CC0を盛り上げたい」という利害も一致しているので、こういったムーブメントが生まれたのかなというふうに分析できます。

これめっちゃ熱いですね。感動しちゃいますね。笑

強制されていないけれど、育ててくれた親に孝行するみたいな。なんだろうね。

いやもう本当に、その感覚ですよ。笑

良い文化だと思います。

カルチャーの面から、こういった文化がどんどん根付いていくというのは、これからすごく大事だなと思いますね。

そうですね。

競争というよりは協調ムーブメントで、CC0を採用しているNFTプロジェクト同士で協力して高みを目指そうみたいなやり方なんですよね。

それが個人的には良いなと思っています。

memeの共創・認知拡大・フライホイール効果・ネットワーク効果

この続き: 3,463文字 / 画像4枚

まとめ

今回は、先日のYouTube Live配信「今さら聞けないCC0 NFTについて徹底解説します!」について文字起こしをおこない、【前編】の記事コンテンツとしてまとめてまいりました。

本記事が、CC0とは何か、そしてNFTをCC0化することの意味などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立ったのであれば幸いです。

また励みになりますので、参考になったという方はぜひTwitterでのシェア・コメントなどしていただけると嬉しいです。

🆕記事をアップしました🆕

— イーサリアムnavi (@ethereumnavi) August 19, 2022

今回は、先日のYouTube Live配信「今さら聞けないCC0 NFTについて徹底解説します!」についてまとめました✍️

本記事は【前編】ということで、以下について文字起こししてまとめています。

💡「CC0」とは?

💡NFTをCC0ライセンスにするのは何故?https://t.co/dIFOhBSzgC

イーサリアムnaviを運営するSTILL合同会社では、web3/crypto関連の記事執筆業務やリサーチ代行、その他(ご依頼・ご提案・ご相談など)に関するお問い合わせを受け付けております。

まずはお気軽に、こちらからご連絡ください。

- 法人プランLP:https://ethereumnavi.com/lp/corporate/

- Twitter:@STILL_Corp

- メールアドレス:info@still-llc.com