今回は、HyperLootというNFTプロジェクトが設立した財団「HyperLoot Foundation」について紹介・解説していきたいと思います。

昨今のNFTプロジェクトは、ユーザー(NFT購入者)に対してイニシャルで約10,000体をmintさせて資金調達をおこない、その後は緩やかに運転資金が減少していく、あるいは、IP・コラボ・別トークン発行などの線から資金調達を目指す動きが顕著です。

しかし後者に関しては、CC0 NFTのような『商用利用権利などを第三者に対して解放しているプロジェクト』にとっては取りづらい選択肢となっており、持続的な資金調達が難しいといった課題があるのではないかと言われています。

筆者は以前までこの課題に対して、上の出典元記事に記載の通り「NounsDAOの1日1体NFTオークションモデル」「多様な資金提供プログラム」が、有力な解決案になり得るのではいかという私見を述べていました。

しかし先日、同じCC0 NFTプロジェクトであるHyperLootから財団(以下Foundation)を設立し、『Lootにインスパイアされた潜在的なプロジェクトに対して、持続的に資金提供をおこなっていく』という旨の発表がなされ、注目が集まりました。

Launching: HyperLoot Foundation 🏦

— HyperLoot (Minting) (@hyperloot_) August 26, 2022

HyperLoot Foundation is our attempt to help creators expand and build long-lasting projects on top of HyperLoot.

We will be curating and funding projects that utilize HyperLoot.https://t.co/X7BFHsWX15 pic.twitter.com/M3qteEe2Hy

ということで本記事では、HyperLootというNFTプロジェクトが設立した財団「HyperLoot Foundation」についてご紹介することで、本プロジェクトの概要ならびに注目ポイント、NFTスペースにおける「成長から成熟へ、競争から共生へ」の意味などを理解していただくことを目的とします。

でははじめに、この記事の構成について説明します。

まずは、HyperLoot Foundationという資金調達財団の概要について、設立背景とともに解説してまいります。

続いて、HyperLoot Foundationをサステナブルに持続させていくためにどのような仕組みを用いているのか、またNounsDAOのモデルと何が異なるのかなどについて、解説してまいります。

最後に、HyperLoot Foundationが注目に値するポイントをいくつかピックアップして、筆者の私見を交えながら解説してまいります。

本記事が、「HyperLoot Foundation」の概要や注目ポイント、思いやりや愛をベースにした利他の文明開花への布石などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的または投資上のアドバイスとして解釈されることを意図したものではなく、また解釈されるべきではありません。ゆえに、特定のFT/NFTの購入を推奨するものではございませんので、あくまで勉強の一環としてご活用ください。

イーサリアムnaviの活動をサポートしたい方は、「定期購読プラン」をご利用ください。

ご案内

とあるクライアント様からのご提案で、以下のプランを検討中です👇

— でりおてんちょー|derio (@yutakandori) July 5, 2024

ご興味のある企業様がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください📩 pic.twitter.com/VkH9utrQqd

「HyperLoot Foundation」とは

創設の背景について

2021年8月28日にdom氏がスマートコントラクトをデプロイし、Loot (for Adventurers)というNFTコレクションが創出されました。

LOOT

— dom (@dhof) August 27, 2021

– randomized adventurer gear

– no images or stats. intentionally omitted for others to interpret

– no fee, just gas

– 8000 bags total

opensea: https://t.co/qSnRJ1FD0n

etherscan: https://t.co/bF9p0RSHX2

available via contract only. not audited. mint at your own risk pic.twitter.com/uLukzFayUK

黒い背景に文字だけが書かれたNFTコレクションというのは非常に斬新なアプローチだったため、当時のNFTスペースに対するカウンターカルチャーとして多くのクリプトコアな人々から評価されました。

Lootプロジェクトは先述の通り「文字だけ」のNFTコレクションなので、そこから多くの派生プロジェクトが、ボトムアップスタイルで創出されました。

その中には、「HyperLoot」や「Realms」などの実績あるNFTプロジェクトも含まれており、LootというNFTコレクションは「ボトムアップNFT革命を引き起こすトリガー」になったと、筆者は認識しています。

しかしながら、この『Lootを用いたボトムアップNFTコレクション創出ムーブメント』には、欠点もありました。

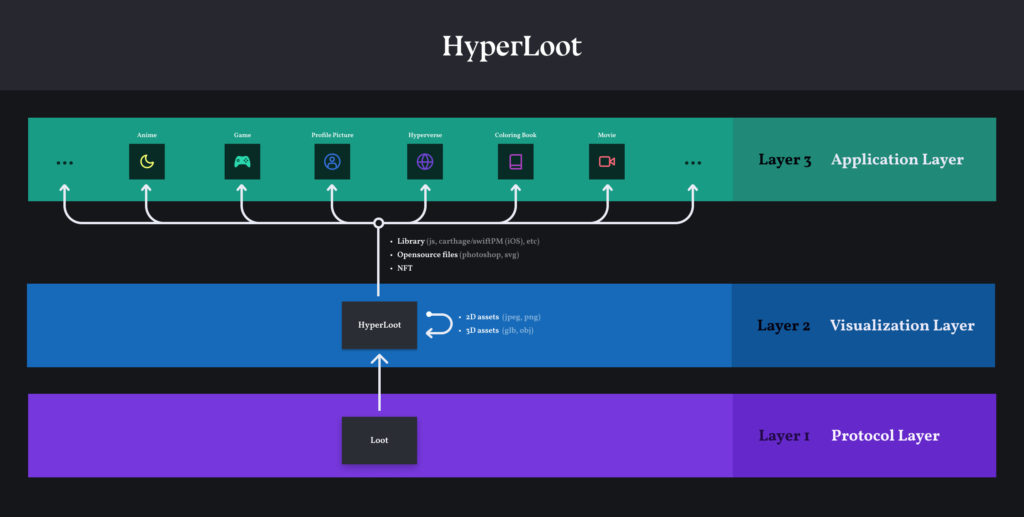

まず一つは、「Lootバッグ内のアイテムを「視覚化」するための良い方法がなかったこと」です。

ちょうどLootがローンチされたあたりの時期は「Lootを使って視覚化に挑むプロジェクト」よりも「Lootそのものを代替する文字列NFT」に着手する人が多かったことから、Lootを視覚化するためのプロジェクトがなかなか出てこなかったという背景があります。

その解決案として打ち出された「HyperLoot」や「Realms」などが、LootエコシステムにおけるLayer2(視覚化層)として機能しつつあるため、Lootローンチから1年経った今では解決しつつある状況になりました。

さらにもう一つ決定的な欠点として、「多くのビルダーが資金不足を理由にプロジェクトの継続を断念せざるを得なくなってしまったこと」が挙げられます。

今までのLootプロジェクトは、実際にはFoundation(財団)が存在しておらず、派生プロジェクトをサポートおよび資金提供するための明確なメカニズムがなかったのです。

2D/3Dアセット問題に関しては先述の通り、HyperLootアートワークのパブリックドメイン化により手が打たれましたが、資金難の問題に関しては早急な対応が必要でした。

次の章では、「HyperLoot Foundation」の概要について述べてまいります。

概要

HyperLoot Foundationは、Lootにインスパイアされた潜在的なプロジェクトに対して、資金提供をおこなうための機関です。

要は、HyperLootのビジュアライゼーションアセットを使用するプロジェクトに対して、金銭的な支援をおこなう財団のようなものです。

また、特定のNFTまたはガバナンストークンの保有者が提案に投票できるいわゆるDAOとは現状異なり、「ボード」の裁量で中心的な運営によりリソースを提供していく資金提供機関です。

つまり、潜在的なクリエイターが提案を提出してNouns保有者がどのプロジェクトに資金を提供するかについて直接投票する「Nouns Prop House」のモデルとは明確に異なります。

HyperLoot Foundationのボードは、関心のあるビルダーを探し、彼らのプロジェクトを精査し、それらのアイデアを HyperLoot コミュニティにもたらすという役割を担います。

ちなみにHyperLootのNFTを持っている人は、特定のプロジェクトに資金を提供するかどうかを意思表明することができ、その情報はボードの最終的な資金決定の際に使用されるそうです。

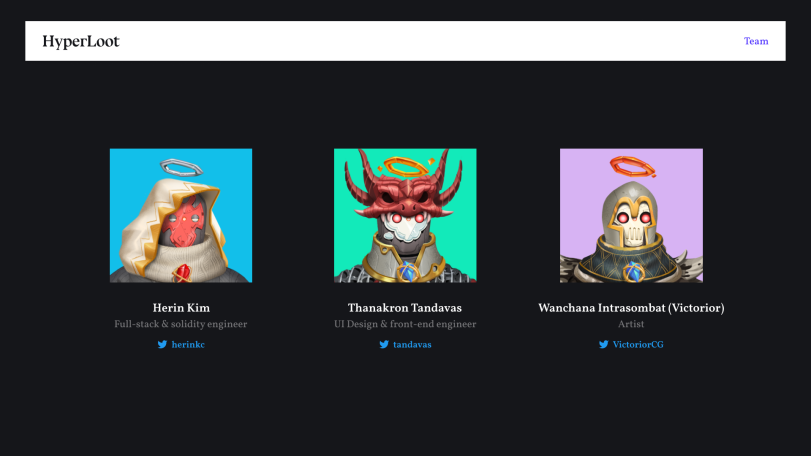

なお、ボードの初期メンバーは、HyperLoot創設メンバーである以下の3名で構成されています。

- Herin Kim(@herinkc):フルスタック&バックエンド(Solidity)エンジニア

- Thanakron Tandavas(@tandavas):UIデザイン&フロントエンドエンジニア

- Wanchana Intrasombat(@VictoriorCG):デジタルアーティスト

創設メンバー曰く、まずは土台を作ることが本プロジェクトの成功への大きなチャンスになるため、現在は中心的な運営をおこなっていますが、基盤がしっかりと整ったら将来的にはDAOに移行する可能性もあるとのことです。

持続可能なFoundationにするための仕組み

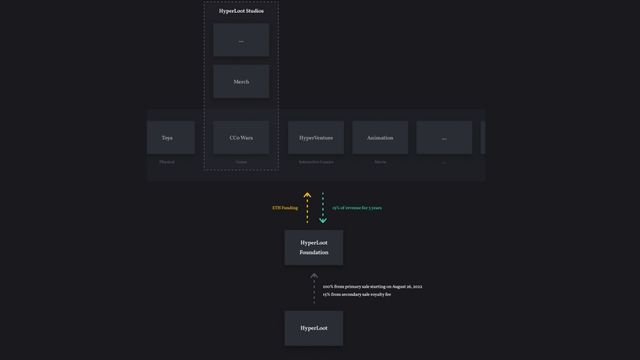

まず、執筆時点においてHyperLoot Foundationの資金は、以下2つの財源から充てられています。

- HyperLoot NFTの一次セール売り上げ

- OpenSeaなどを通した二次セールで発生したロイヤリティ料金のうち15%

これら資金を用いて、「ETH Funding」というかたちでHyperLootのアセットを用いたプロジェクトに対して支援をおこないます。

The CC0 war is coming . . .

— HyperLoot (Minting) (@hyperloot_) September 15, 2022

Which side are you on? Nouns or HyperLoot? pic.twitter.com/B3CLWZ3PgT

Launching HyperVenture – web3 interactive comic.

— HyperVenture (@hyperventure) August 26, 2022

Jump into an epic tale of Loot and mysteriousness!!https://t.co/X6avkQcUJo

Episode 1:

↳ @lootproject & @hyperloot_

↳ @nounsdao pic.twitter.com/5wlRfjdoAb

なお、後者のHyperVentureはHyperLoot Foundationが正式に設立する前のフェーズから取り掛かっているプロジェクトですが、最初の3年間は収益の15%をHyperLoot Foundationに寄付することになっています。

この点に関してはNounsDAOのモデルと異なりますが、Nounsに半永久的なNFT発行による資金調達メカニズムが備わっているのに対して、HyperLootには備わっていないことが要因だと考えられます。

このあたりは、Dope Warsと近いやり方を採用していると言えます。

Dope NFTなどをはじめDOPEエコシステムを利用した派生/拡張プロジェクトを構築した際、そのプロジェクトの売り上げの5%分のトークン(ETH・独自トークンなどの形式)を直接Dope DAOのトレジャリーに送ってもらうように、「規範」として促しています。 DOPEエコシステムを成長させるための新しいアーティストやビルダー、コミュニティのメンバーに対してDAOトレジャリーから資金を提供し、その一方で彼らがお金を稼いで成功したら、その資金が他の人を助けられるようにトレジャリーに還元することを可能にするモデルであると謳っています。 これは、コントラクトベースで資金流入源が担保されているNounsDAOと比較すると真逆のモデルとも言え、中長期で機能するかどうかに注目しています。

出典:新進気鋭かつ野心的なLootインスパイア |Optimism・StarkNetでも展開するフルオンチェーンNFTプロジェクト「Dope Wars」について解説

HyperLoot Foundationでも、財団の資金が枯渇してしまわないためにこのような寄付モデルを採用することで、サステナブルに機能し続ける仕組みとして確立させようとしているのです。

もともとFlipmapやTounsで見られていた「派生先からオリジナルプロジェクトに還元するムーブメント」を、Foundationの仕組みとして取り入れたとも言えます。

HyperLootのビジュアライゼーションレイヤーを、1つのスタジオで沈めたり泳いだりできるようにするのではなく、web3全体の素晴らしい才能を活用して成功のチャンスを増やしたいと考えています。私たち以外の誰かが、増すアダプションを加速する”より魅力的なエクスペリエンス”を構築できるのであれば、それでいいのです!彼らの成功はHyperLoot全体の成功につながり、より多くのビルダーに資金を提供して魅力的なプロダクトを作成する道を開くことに繋がるでしょう。したがって、HyperLootビジュアライゼーションレイヤーを自社のスタジオ内で垂直方向に拡張することを検討している一方で、HyperLoot Foundationによって魅力的なプロダクトを構築している他の多くの仲間が、エコシステムを水平方向に拡張していけると感じています。この拡大を促進することで、HyperLootがデジタル文化に根付く成功の全体的な機会が増加するのです。

出典:hyperlootproject.com/foundation/

執筆時点では実証実験の段階ではありますが、ボトムアップ型NFTにおける課題を解決するための取り組みとして非常に興味深く、今後の動向に注目が集まる事例であると思われます。

筆者の考察・論考

この続き: 2,317文字 / 画像2枚

まとめ

今回は、HyperLootというNFTプロジェクトが設立した財団「HyperLoot Foundation」について紹介・解説しました。

本記事が、「HyperLoot Foundation」の概要や注目ポイント、思いやりや愛をベースにした利他の文明開花への布石などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立ったのであれば幸いです。

また励みになりますので、参考になったという方はぜひTwitterでのシェア・コメントなどしていただけると嬉しいです。

🆕記事をアップしました🆕

— イーサリアムnavi🧭 (@ethereumnavi) September 17, 2022

今回は、先日創設された「HyperLoot Foundation」について取り上げました✍️

Lootエコシステムにおける「資金不足問題」の解決を図る機関であり、Nounsエコシステムの取り組みのように派生プロジェクトを支援する利他的な財団です🥳@hyperloot_ https://t.co/cKQxS5EP39

イーサリアムnaviを運営するSTILL合同会社では、web3/crypto関連のリサーチ代行、アドバイザー業務、その他(ご依頼・ご提案・ご相談など)に関するお問い合わせを受け付けております。

まずはお気軽に、こちらからご連絡ください。

- 法人プランLP:https://ethereumnavi.com/lp/corporate/

- Twitter:@STILL_Corp

- メールアドレス:info@still-llc.com