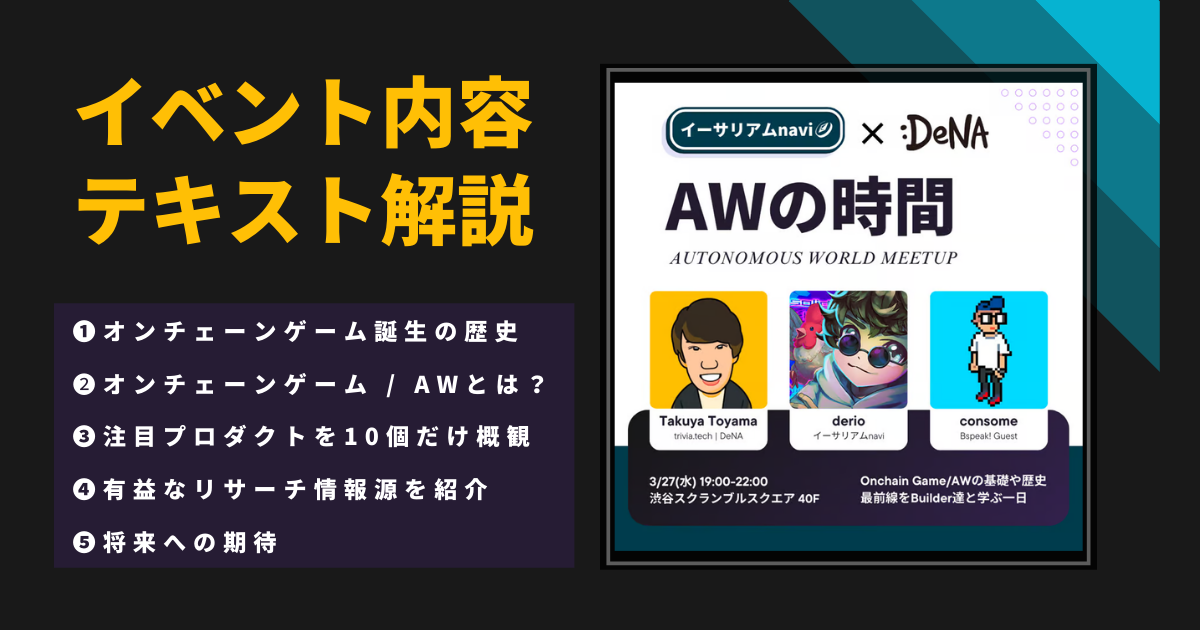

今回は、先日DeNAさんと共催したイベント「AWの時間」について、使用した資料と実際に話した内容の文字起こしを添えつつ、オンチェーンゲームやAWに関する概要を解説していきたいと思います。

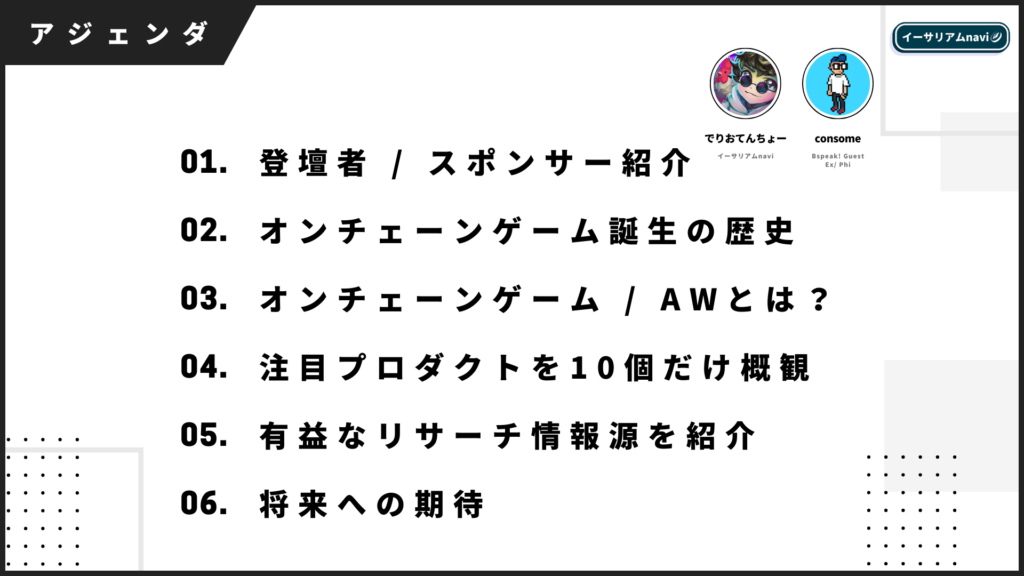

このイベントは、「AWに興味はあるものの、その実態を十分に理解していない」という方を主な対象に、オンチェーンゲームの誕生背景からその概念、AWとの相違点、注目すべきプロダクト、有益な情報収集リソースまで、幅広く説明しました。具体的なアジェンダは以下の通りです。

また、この度のイベントでは、DeNA様から会場提供やフード/ドリンクのご提供を受け、共催の形で企画から準備まで一緒に進めさせていただきました。

当初は、最大70人の参加を見込んで告知していたのですが、告知当日すぐに定員に達するほどの反響があり、オンチェーンゲームやAWへの高い関心に驚かされたことを、昨日のことのように鮮明に覚えています。

㊗️ 満 員 御 礼 ㊗️

— でりおてんちょー|derio (@yutakandori) January 30, 2024

予想以上の反響の大きさで、告知翌日に70人の枠が埋まりました。

皆さんのご期待に添えるよう、万全に準備を行なって当日を迎えたいと思います🙏

なお、キャンセルの方が出たら参加枠が空くので、これからご参加を希望される方は「ウェイトリスト」に登録して頂けると幸いです🔥 https://t.co/f8ZWpNc6uW pic.twitter.com/vN5M2Df4HH

結局その後、参加できる最大人数を90人まで増やしたのですが、それでもすぐに満席となり、「参加を希望したができなかった」という声を多くいただきました。

#AWの時間

— 飯泉一馬 | NFT施策ならキリフダ (@kazuma7o7) March 27, 2024

行きたかった!!

(行けなかった人の叫び)

今日のAWのイベント存在を知った時には枠無くなってたの悔しい

— T4D4∞🦀 (@0xt4d4) March 27, 2024

そういった方々のためにも本記事では、「AWの時間」で実際に使用した資料と、その内容の文字起こしの要約版を交えながら、オンチェーンゲームやAWに関して幅広くご紹介していきたいと思います。

また、イベント当日は情報リソースの共有時にすべてのリンクを紹介しきれなかったところがあったため、本記事で改めてテキストで詳細を記載し、リンクを追えるようにしたいと思います。

#AWの時間

— Akihisa Ishida @ Cabinet Inc. (@akihisa_ishida) March 27, 2024

昨日は、Autonomous Worldについてのイベントに参加。行動が歴史(Onchain Transction)として残っていくというのが当たり前になった時、その価値は効いてくると思う。なので今、それがユーザーにとって意味があるかを問うのは時期尚早なのかなと思った。Just Build it…

Autonomous World に触れる #AWの時間

— mochi🍕👕PIZZA DAY | Regenerative Apparel Brand (@pole708) March 27, 2024

AWの概念、歩み、事例紹介を分かりやすく学べる時間で初心者でも楽しめた!

この企画を考え実施してくれたDeNAトリビアテックチームはじめ皆さんに感謝!!

ということで第二回も参加〜!

トリビアテックパーカーもゲット

とおやんありがとう🥰 pic.twitter.com/MESMUVHqK7

#AWの時間 に参加!

— gyozatarochan akaサウナ㌠ (@0xvlsauna) March 27, 2024

概念〜具体まで聞いて勉強になった〜📝

もっといろんな使われ方を見てみたい! pic.twitter.com/41f90f4A5b

AWでここまで集客できるすごさ!#AWの時間 pic.twitter.com/baLElgfuBZ

— Shiobara (@y0heyS) March 27, 2024

今日は #AWの時間 へ🐾

— 0xcryptobaby.eth (@crypto___baby) March 27, 2024

今日話を聞いてAWってなんかトランプみたいだなと思いました🃏

制約の中で、いろんなゲームができて行く🌏

トランプの起源が気になって調べてみたら、明確な発祥の地、発明者がわからないみたいですね

だけど何世紀にも渡って愛されてる

Bitcoinと似たところがあるな🤔 pic.twitter.com/yveVpS2qFX

@yutakandori さんのAWの解説は情報の密度がこれでもか!というくらいに詰まっていました!要復習https://t.co/OJxAuY8Zluとりあえずおすすめのゲーム10選のどれかをやってみたい。 https://t.co/PoAEKEphaS

— hiro.⌐◨-◨ (@hirookokokok) March 27, 2024

#AWの時間@yutakandori さんは、資料の作り込み、解像度、言語化が凄すぎた@ZkEther さんは、深インサイトすぎた@shora_jp さんは、1番AWmaxiな実践者だと思った@0xtouyan さんは、興味深かったけど早口すぎてもっと長尺で聞きたかった

— r0ze (@r0ze_____) March 27, 2024

AWについて話すこんな大規模な日本語圏イベントが見れて幸せでした!!

— SHORA (@shora_jp) March 27, 2024

主催者に感謝です!!@triviatech_gg @yutakandori @ZkEther

#AWの時間 https://t.co/MmcbiryDzf

ずっと学ばせていただいていた @yutakandori さんのイベントへ

— Rily 🇯🇵🇺🇸 (@rily_web3) March 27, 2024

とても分かりやすくて面白かったです!

定期購読コチラ↓https://t.co/hRelA2CGei@ZkEther さんのトークもキレッキレで最高だった!!#AWの時間#phi pic.twitter.com/EP9dHUVeY8

#AWの時間

— r0ze (@r0ze_____) March 27, 2024

AWについての理解が、歴史、哲学、概念の面から深まり、以前は漠然としていたものの解像度が格段に上がりました🚀

このイベントがいいきっかけになったと言えるように頑張りたい⚡️

とても勉強になった。

— Tomy_DAO設計士見習い (@TMR_DAO) March 27, 2024

ずっと学ばせていただいている @yutakandori 貴重な機会をありがとうございました!

マジ有料会員オススメ

※ゴマすっとく🫠#AWの時間に参加

#AWの時間 に参加🤓@yutakandori さんの丁寧な解説で、思想や概念とともに、背景となる技術的な構造も理解することが出来ました。

— hikaru3.eth | 🚀HIKARU3 (@hikaru3) March 27, 2024

web3領域はこのような思想とテクノロジーがリンクしているのが面白いですね😃ビジネスのヒントにも✨

シメの@0xtouyan… pic.twitter.com/cjVz39s9VN

#AWの時間

— HARUKI (@HARUKI05758694) March 27, 2024

でりおてんちょーさんから参考になる記事の紹介やAWの歴史についての説明とても分かりやすかった!!!

今日は #AWの時間

— TAAKE (@taka4198aq) March 27, 2024

普段あまり触れない分野なので、非常に勉強になった

でははじめに、この記事の構成について説明します。

まずは、オンチェンゲームについての話を始める前に、その「誕生背景」からお話しします。

続いて、ステップ1の話を踏まえて、「オンチェーンゲーム」「AW」というそれぞれの概念について、順に掘り下げていきます。

その後、実際に現在どのようなオンチェーンゲームが存在していて、それぞれどういった点でオンチェーン要素を持っていたり、相互運用性を意識した設計になっているのかについて概観していきます。

さらに、「オンチェーンゲームやAWについてしっかりリサーチしたい!」という方に向けて、見ておくと良いメディアや記事などを、一式ご紹介します。

最後に、オンチェーンゲームやAW領域における「将来への期待」についてお話しし、締めくくります。

本記事が、「AWの時間」イベントの内容をテキストベースで理解したい方や、オンチェーンゲーム・AW周りの基礎などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的または投資上のアドバイスとして解釈されることを意図したものではなく、また解釈されるべきではありません。ゆえに、特定のFT/NFTの購入を推奨するものではございませんので、あくまで勉強の一環としてご活用ください。

イーサリアムnaviの活動をサポートしたい方は、「定期購読プラン」をご利用ください。

①歴史をおさらい 〜オンチェーンゲームが誕生した背景を知る〜

オンチェンゲームについての話を始める前に、まずはその「誕生背景」からお話ししたいと思います。

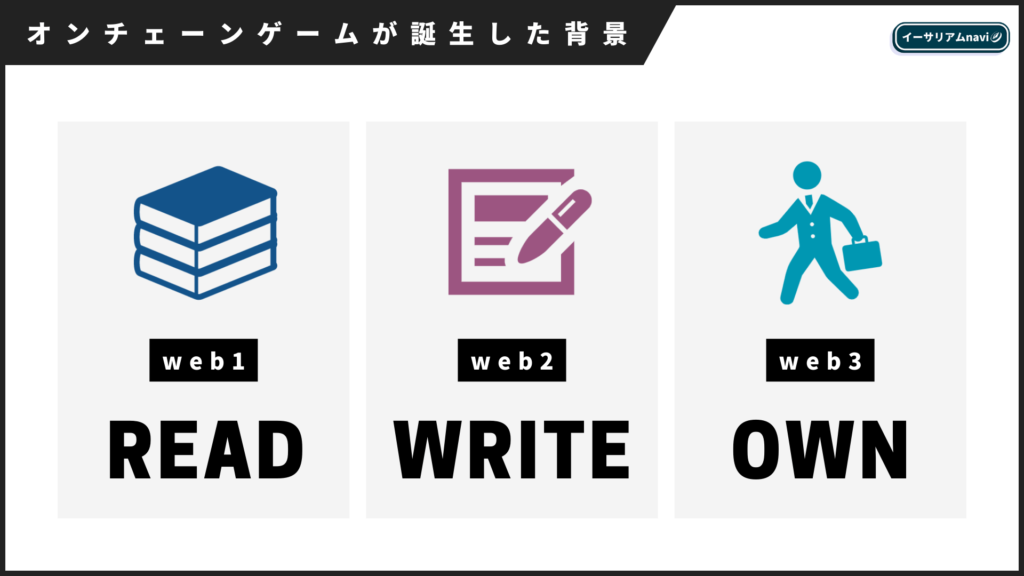

まず、このイベントに参加されている皆さんも一度は、「web3って何ですか?」という質問をされたことがあるでしょう。この質問にわかりやすく答えるのは非常に難しいですよね。

ただ、クリス・ディクソンが言うように「web1、web2、web3の流れを理解する」ことで、web3が何なのかが説明しやすくなりますよね。

私は過去に「web3とは何か」というイベントで、この流れに基づいてweb3を説明したことがありますが、実際にそのとき歴史的なところから教えてもらえると分かりやすいというフィードバックを多くもらいました。

その経験をもとに、今回オンチェンゲームを説明するにあたっても、その誕生経緯から話を始めたいと思います。

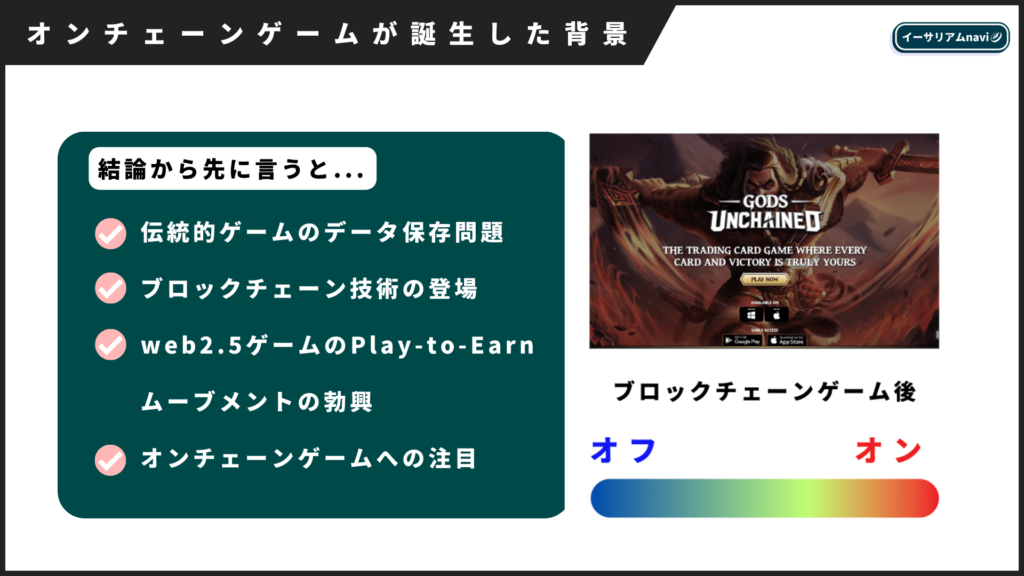

このスライドでは、この後の「歴史をおさらい」編で何を説明するかについて結論をまとめています。

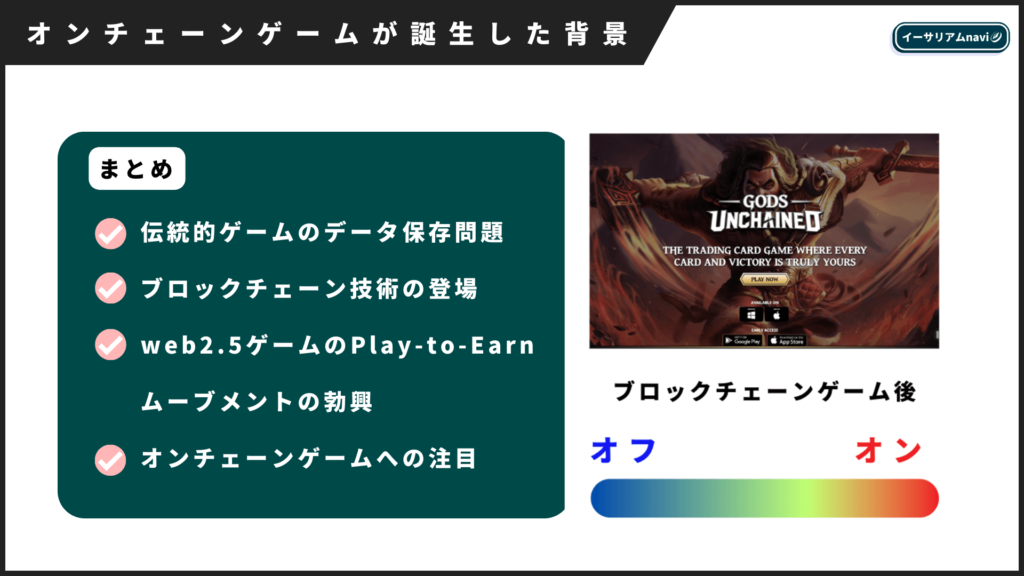

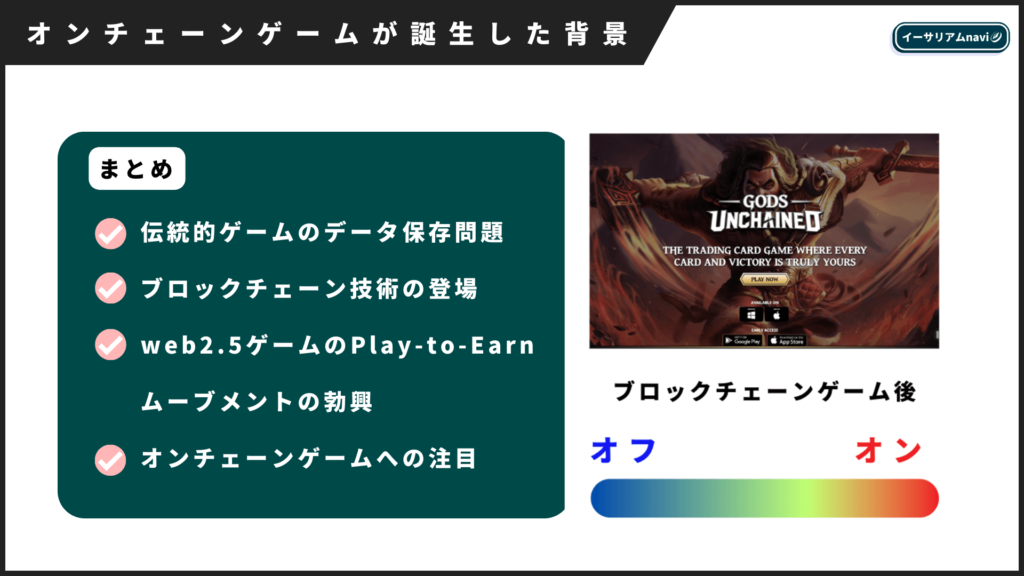

まず、伝統的(トラディショナル)なゲームがありますけど、仕組み上「運営企業が倒産したりサービスを閉鎖してしまうと、データが消えてしまう」という課題があると言われていました。

ここからブロックチェーン技術が出現し、データをブロックチェーン上に保存したり、NFTを作成したりすることで、既存ゲームの課題解決を図ろうとします。その後、STEPNやAxie Infinityなどを筆頭にPlay-to-Earnゲームが流行り、その流れの延長線上でオンチェンゲームが誕生したとされています。

derio

derioそれでは、次のスライドに進んで、ブロックチェーンの誕生以前と以後に分けて、ゲームの世界がどのように変化したかを見ていきたいと思います。

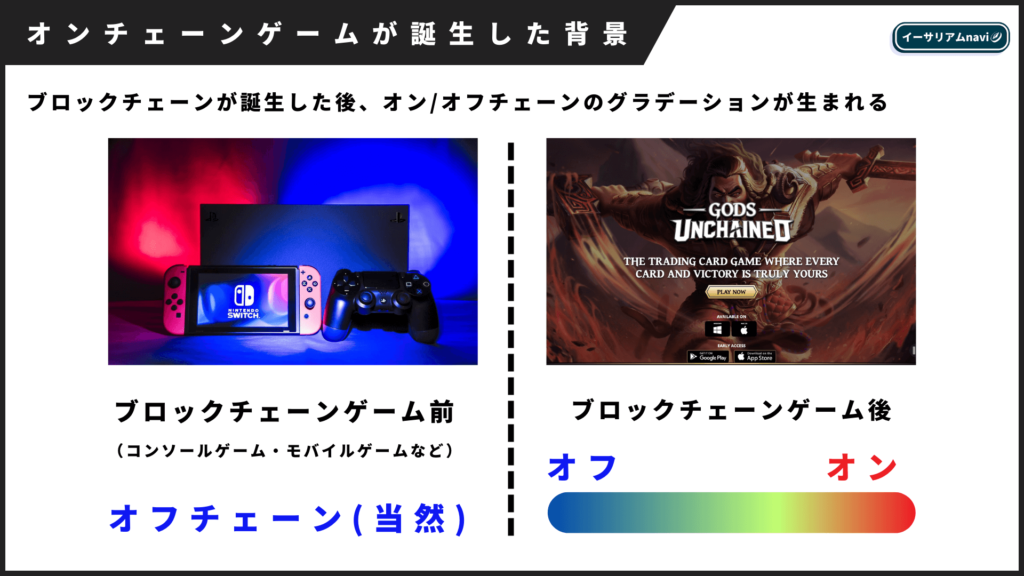

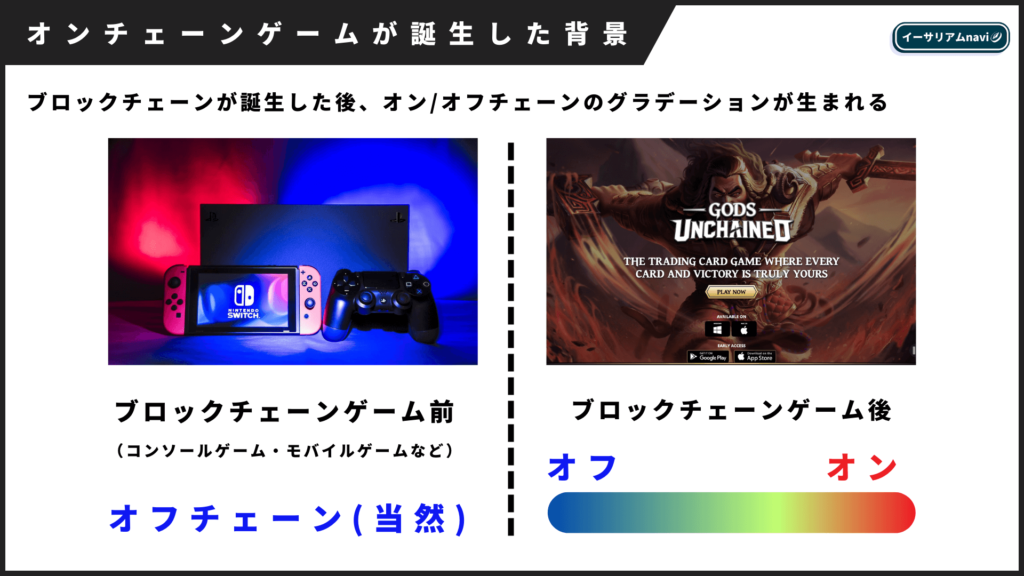

このスライドで伝えたいことを簡単に言うと、ブロックチェーンの誕生に伴って、ゲーム業界にも「オフチェーン」と「オンチェーン」という新たな概念が登場したということです。

まず、ブロックチェーン技術が存在しなければ、オンチェーンという概念もありません。ブロックチェーンが登場する以前には、任天堂やプレイステーションのゲームや、スマートフォンで楽しむモバイルゲームなど、いわゆるオフチェーンゲームが主流でした。

しかし、スライド右側にある通り、ブロックチェーン技術の登場とともに、オフチェーンとオンチェーンの間にある多様な可能性を示すグラデーションが形成されるようになります。

このグラデーションについては、海外の記事で『オンチェーン度合いをスペクトラム図で表したもの』がありますので、次のスライドで見ていきます。

そして、これを分かりやすく私が日本語版に直したものが以下です。

このスライドは、ブロックチェーンベースのゲームにおけるスペクトラム図のイメージを表しています。

ブロックチェーンゲームの最も初期にあたる「Star Atlas」や「GuildOfGuardians」のようなゲームは、NFTをオンチェーンに置きながらも、処理内容やセーブデータはオフチェーンにありました。

この後、web2.5と呼ばれるゲームが登場し、X-to-EarnをコンセプトにしたGameFiプロジェクトなどを筆頭に、ハイブリッドオンチェーンゲームを提供し始めました。

要は、NFTに加えてトークンエコノミクスを駆使したゲームが台頭したのですが、当時はL2などの技術も未発達段階でしたから、処理内容やセーブデータは主にオフチェーンにありました。

そして、この延長線上でweb3ゲーム、すなわちオンチェンゲームが登場しました。

web3ゲームは、処理内容やセーブデータもオンチェーンに置くことで、全く新しいゲーム体験を提供しようとしているのですが、こうした大局的な歴史を概観してみると、オンチェーンゲームが何をしようとしているのかについて、理解が深まるのではないかと思います。

ということで、最後にまとめます。

- トラディショナルゲームのデータ保存問題は、ソフトを失ったり、ゲーム会社が倒産したりするとデータが失われるという問題でした。

- これに対し、web2.0+ゲームでは、NFTはブロックチェーン上に残りますが、結局ゲーム企業が倒産したりサービスクローズすると、ゲームがプレイできなくなったり、NFTの画像部分が消失してしまうなどの問題がありました。

- また、トークンモデルを兼ね備えたweb2.5ゲームも登場しますが、長続きするものはほとんど残っていないのが現状です。

- これらの状況を打開するべく、技術の進歩と呼応するように、オンチェンゲームが誕生し、注目されるようになりました。

以上が、オンチェンゲームが誕生するまでの全体的な流れと経緯です。

②要点を押さえる 〜オンチェーンゲームやAWとは一体何なのか?〜

では続いて、ここまでの話を踏まえて、「オンチェーンゲーム」「AW」というそれぞれの概念について、順に掘り下げていきたいと思います。

イーサリアムnaviでは「オンチェーンゲームの誕生背景と概要、事例紹介、そして現状の課題から今後の発展可能性までを網羅的に解説」という記事を掲載しています。

もしこの後で疑問が残った場合や、さらに詳しく知りたいと思われた場合は、ぜひ併せて参考にしていただければと思います。

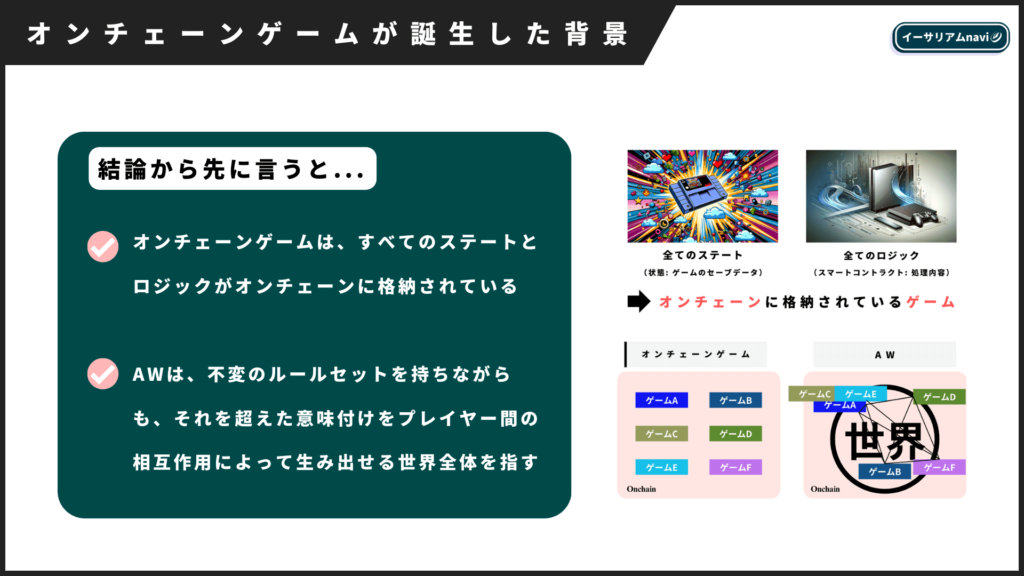

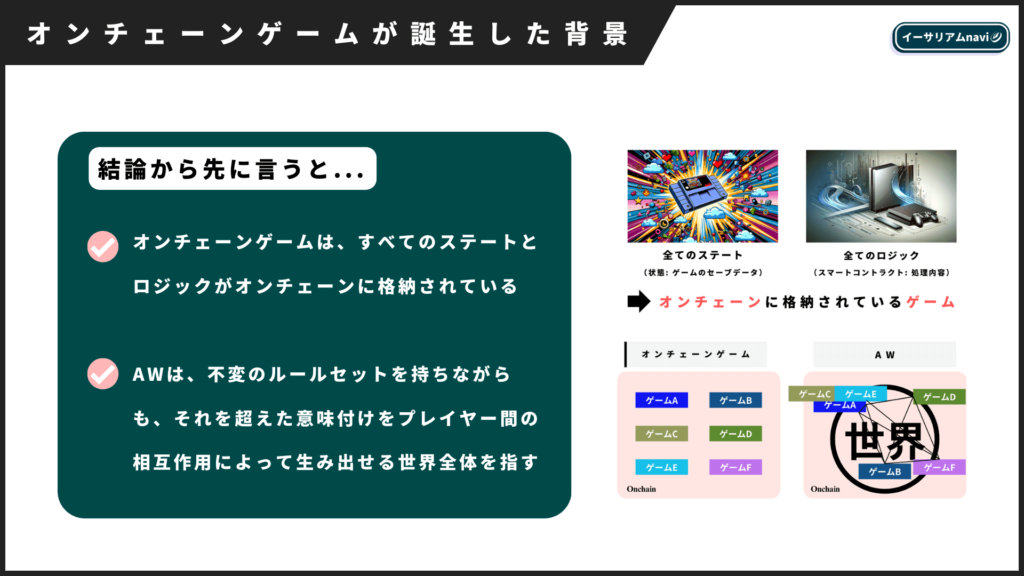

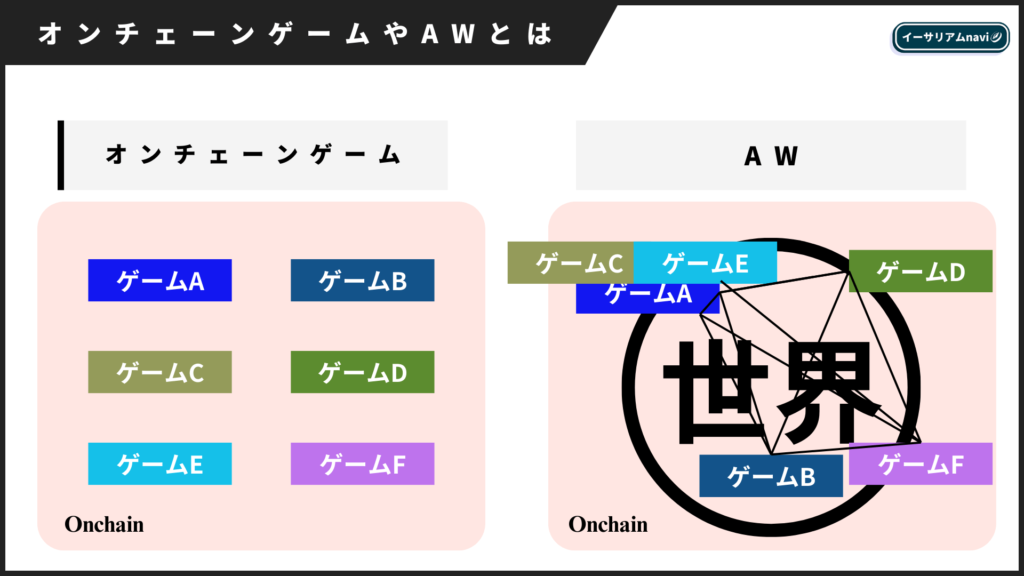

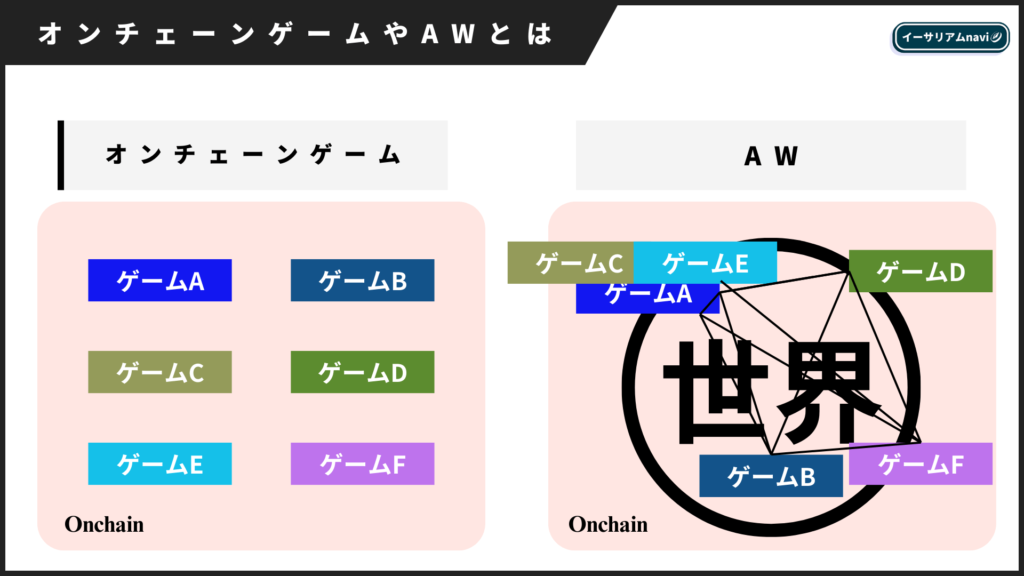

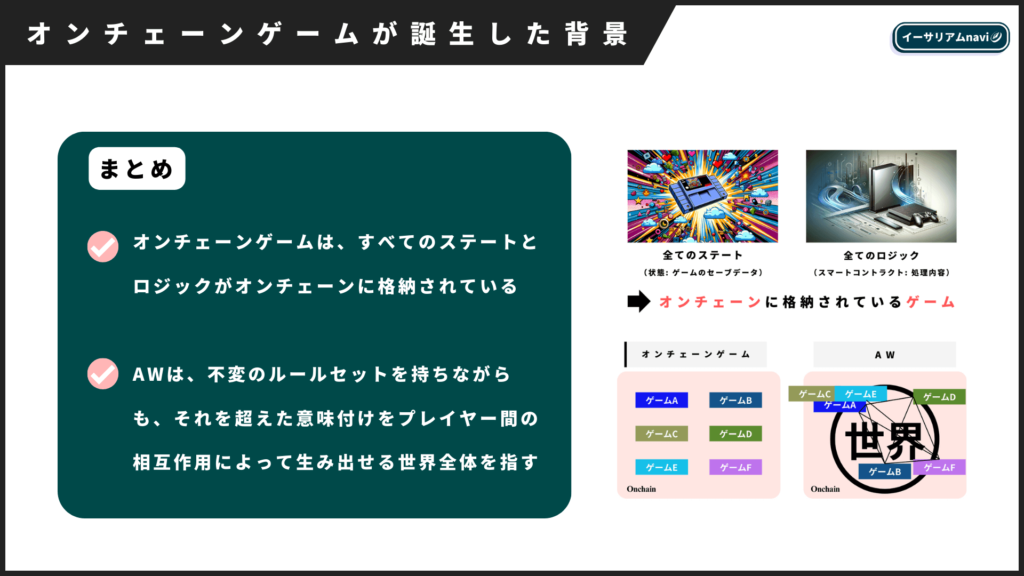

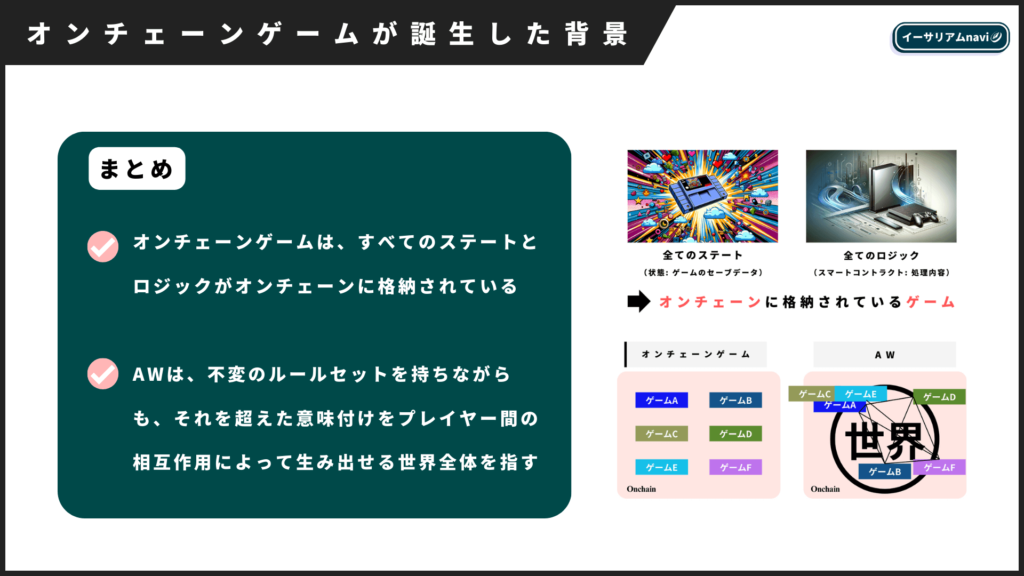

まず、本編で話すことの結論は以下です。

- オンチェーンゲームは、すべてのステートとロジックがオンチェーンに格納されている

- AWは、不変のルールセットを持ちながらも、それを超えた意味付けをプレイヤー間の相互作用によって生み出せる世界全体を指す

それでは見ていきましょう。

最前線のビルダーたちが、実際にプロダクトを作りながら「これがオンチェーンゲームだよね」と互いに確認し合い、定義を模索している段階です。

そのため、何をもってオンチェーンゲームとするかは人によって見解が異なるところがあることは、まず最初に言っておく必要があると思います。今回はわかりやすさを優先して、上のスライドのように定義しました。

簡単に言うと、「ゲームのセーブデータ」と「ゲームの処理内容」がブロックチェーン上に存在する場合、それをオンチェーンゲームと呼びます。この基準については、概ね共通認識が得られていると思います。

ゲームの「処理内容」とは何か。ゲーム開発に携わったことのない方はイメージしづらいかもしれませんね。

ゲームの「処理内容」は、ポケモンゲームを例に取ると、「『たいあたり』したら20ダメージを与える」とか、「このモンスターにモンスターボールを投げたら、70%の確率で捕獲成功する」とか、そういったゲーム内の挙動を定義するためのものだと思って下さい。

また、タイプマッチ(火は草より強いが、水には弱い。など)によってダメージ量が変わる関数なども、これに該当します。

また他にも、ブロックチェーン上に処理内容を格納するメリットとしては、「サードパーティによるbotの作成が可能になる」などが挙げられます。これにより、ブロックチェーンゲームは開発者やプレイヤーにとって新たな可能性を開くと期待されています。

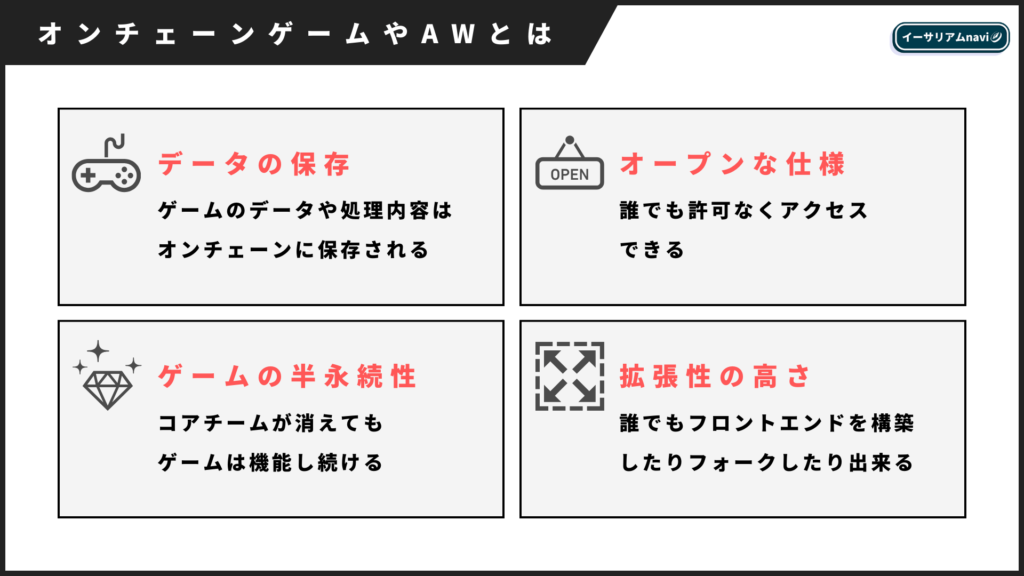

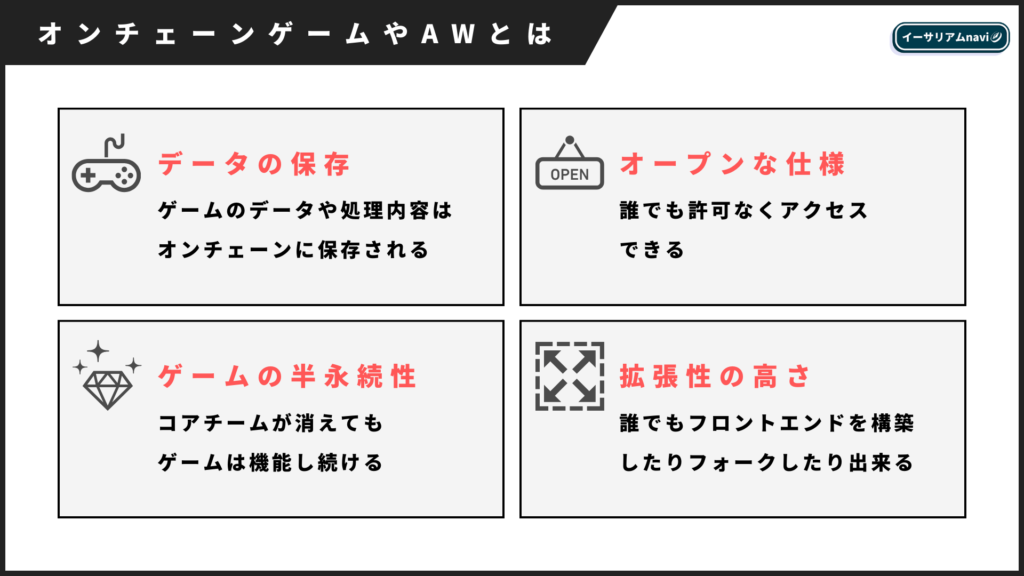

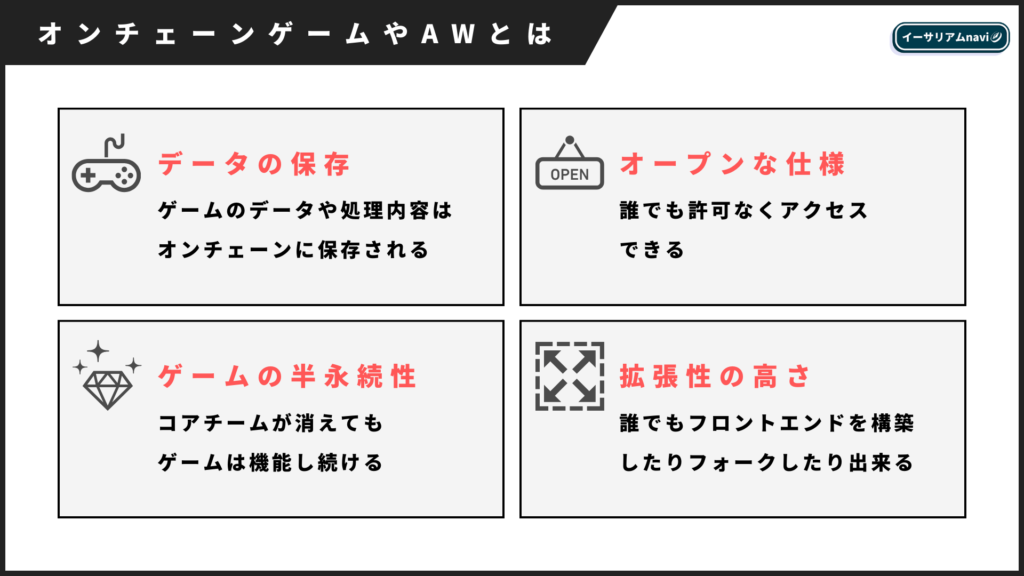

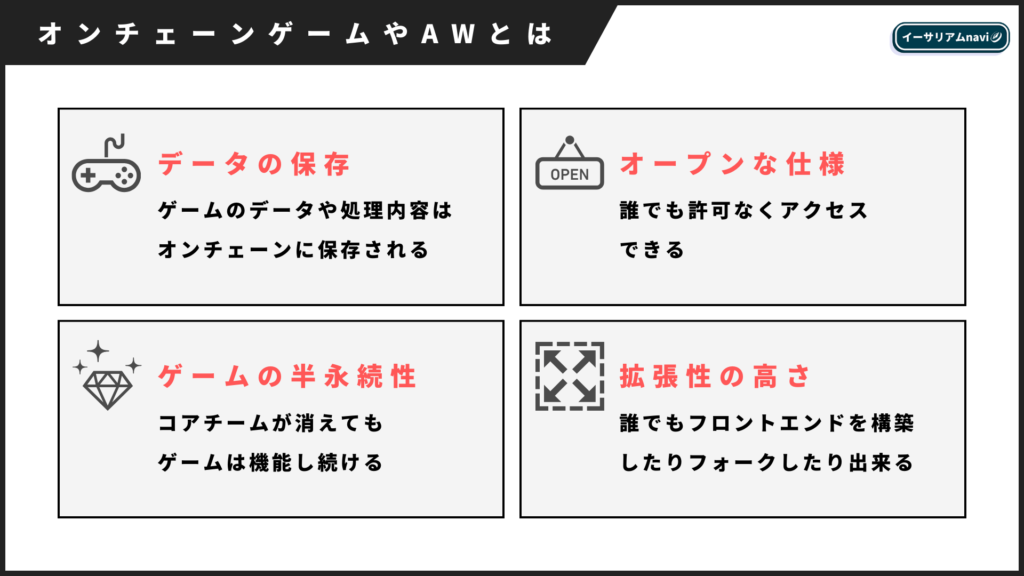

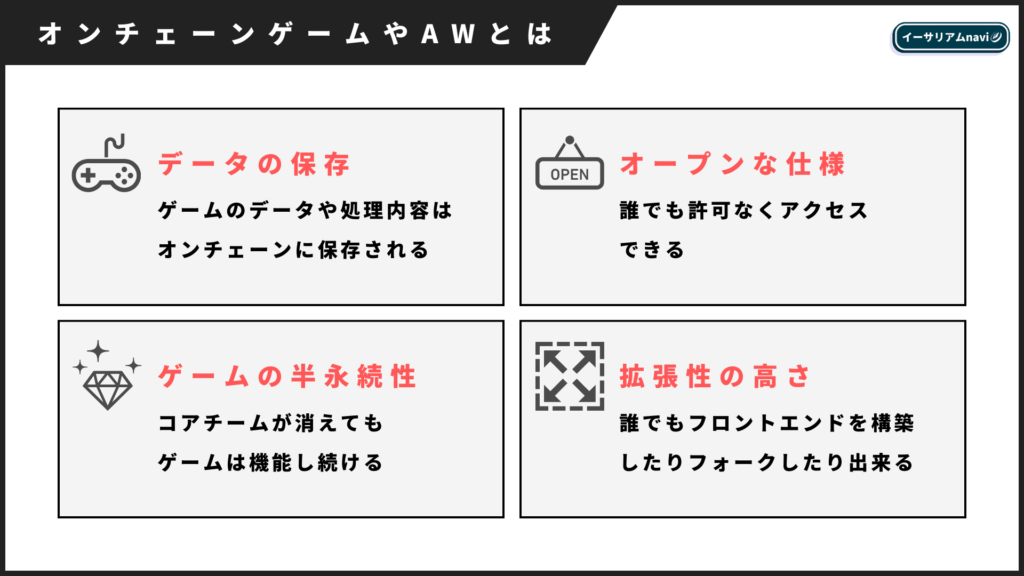

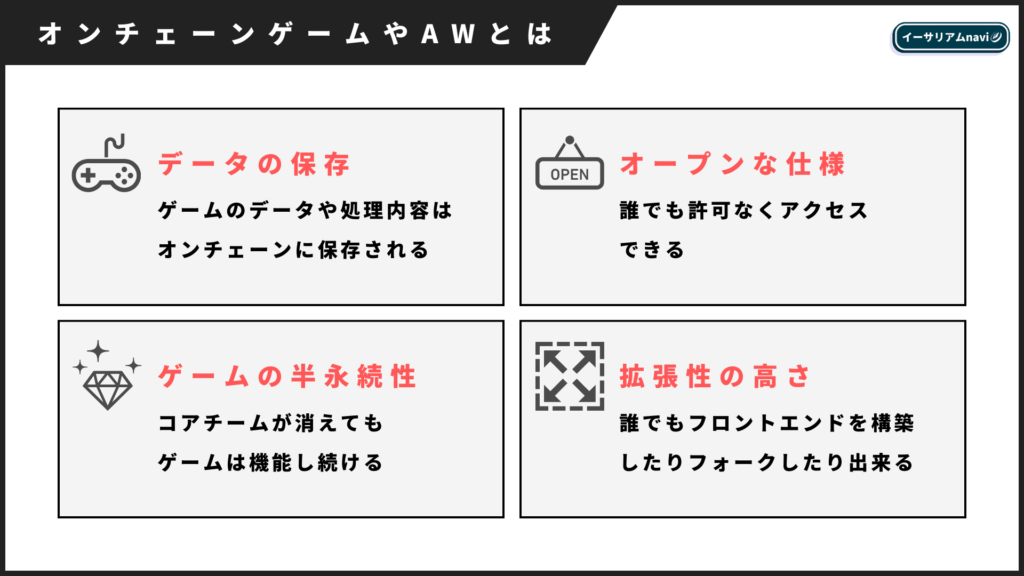

では、そんなオンチェーンゲームがどのような特性を持ちうるのか。スライド1枚にまとめると、次のようになります。

このスライドは、オンチェーンゲームならではの特性を、大きく4つに分類したものです。

まず先ほども述べたように、オンチェーンゲームの特性として、左上の「ゲームのセーブデータや処理内容がブロックチェーン上に格納されていること」が挙げられます。そして、パブリックブロックチェーンのパーミッションレスな仕様により、「誰でもこれらのデータや機能にアクセスできること」が挙げられます。

例えば、一般的なスマートフォンのゲームとか、多くのブロックチェーンゲームには、APIが提供されていませんよね。仮にされていても、そのAPIを利用するためには運営会社の許可が必要だったり、許可なしには関数などにアクセスできないのが通常です。

これは、「ビジネスモデルへの影響」や「サーバーへの大きな負荷」、「権利関係の複雑化」などが要因として考えれますが、これに対してオンチェーンゲームの場合は、パブリックブロックチェーン上にセーブデータや処理関数などの情報が格納されているため、誰でもアクセスが可能であるという特徴があります。

さらに左下の「ゲームの半永続性」について説明しますと、これは使用しているブロックチェーンによって異なりますが、ゲームのデータや機能が持続的に存続することを意味しています。

例えば、オンチェーンゲームを開発している会社が倒産したとしても、情報自体はブロックチェーン上に残っているため、ゲーム自体は変わらずそのまま運用され続けるし、他の開発者がその情報を利用して新たなゲームを開発することなどが可能になります。

NounsDAOのNFTが1日一体生成されますが、そんな感じでゲーム自体もブロックチェーン自体が安定稼働し続ける限り動き続けるということです。

また、右下の「拡張性の高さ」に関しては、パーミッションレスという特性に関連していますが、要は誰もがフロントエンドを共同で開発したり、特定のゲームコントラクトをフォークして全く新しいゲームを作り出したりするなど、拡張性の高さを生かした発展可能性が見込まれます。

イメージとしては、DeFiだとUniswapなどがこの特性の分かりやすい事例ですね。

あとは、最近話題のFarcasterに関しても同じで、仮に公式クライアントアプリであるWarpcastがダウンしたとしても、Supercastをはじめ他の第三者が作ったアプリを使える訳ですから、他に選択肢が存在しますよね。

つまり、従来のゲームがサーバーダウンでアクセス不可能になる状況と比較して、ブロックチェーン技術を採用しているゲームでは、とあるクライアントアプリがダウンしても、他のアプリなどを通じてゲームをプレイできる可能性があります。これにより、ブロックチェーンが安定稼働し続ける限り、ゲーム体験が継続可能になります。

この特性を『ヘッドレス』なんて言ったりもしますが、要は誰もがゲームの顔となるフロントエンドを構築したり、それによって一つのクライアントアプリが閉鎖されたとしても他のアプリでは遊べるなど、開発者やユーザーにとって多様な選択肢と革新的なゲーム体験を提供することが可能になります。

以上がオンチェーンゲームの特性の解説になりますが、このあたりまでは比較的理解しやすいのではないかと思います。

では続いて、「AWとは何か」について見ていきましょう。

「AW」とは、一体何なのか。

まず冒頭で触れたように、厳密な定義はまだ確立されていませんし、人によってその捉え方も異なるのが現在の状況です。

また、日本語でいうと「自律世界」、英語では「Autonomous World」と呼ばれていますが、これはかなり哲学的な概念であることを最初に申し上げておきます。

さらに、AWとは単に特定のオンチェーンゲームを指すものではありません。たまに両者を混同したような投稿を目にすることもありますが、この2つは明確に異なるものだということを、本編では順を追って分かりやすく説明していきます。

では、まずはその霧を晴らすために、「自律」と「世界」のそれぞれの単語の意味について確認していきましょう。

このスライドは、AWのA(自律)の部分にフォーカスしたものです。一言でいえば「自律」とは、『自分自身で制御や管理を行い、外部からの支配や介入を必要としない状態』を指します。

例えば、左上の写真には自律運転ロボットがありますね。最近都内でもこれらの自律運転ロボットの実証実験が行われているそうですが、これらは決められた道を走り、障害物をちゃんと回避する能力を持っています。要は、単に決められた道を自動で走るだけではなく、人の介入なしに”自律的に”動作します。

また、左下の写真には自律神経のイラストがありますが、人間が暑さを感じると自然と汗をかくのも、意識的な判断ではなく、自律的な反応です。要は、「暑いから汗をかいて体温を下げよう!」と思って汗をかいている訳じゃなくて、暑いと自律的に汗をかくような仕組みになっている訳ですが、 イメージ的にこういった性質を兼ね備えた世界を作ろうとしていると思っておいてください。

では、続いて「世界」の方を見ていきましょう。

次に、「世界」とは何かという問いについてですが、これはかなり哲学的な問いになりそうですね。

一般的に「世界」と聞くと、地図や地球全体を想像するかもしれませんが、調べてみると「特定のルールに従うエンティティが存在し相互作用する環境」と書かれていました。

つまり「世界」とは、まず前提として「ルール」が存在し、そのルールに従うことになる「エンティティ」が入ってきて、それらが相互作用することで成り立つする環境と言えます。

例えば、これを地域や社会のレベルで考えると、家族や市区町村なんかも、一種の「世界」だと言えますね。

各家族ごと、市区町村ごとにそれぞれ異なるルールがあって、そのルールに従うことで私たちはある特定の「世界」の一員となります。

『郷に入っては郷に従え』という、「よその土地へ行ったら、その土地の風習を尊重し、それに従うのが吉とされる諺」もありますが、一歩足を踏み入れるとその「世界」のルールに従うことが求められるんですね。

つまり、「世界」とは、「様々なエンティティが集まる箱のようなもの」だと考えられます。そして、この「世界」という箱の内でエンティティがどのように振る舞うかを決めるのが「ルール」です。

また、この「世界」に入るための境界線は、ケースによって曖昧さ(上画像の左側)・明確さ(上画像の右側)が異なります。例えば、ファンコミュニティのように、所属が自己申告によるものや共通の興味に基づくものは境目が曖昧ですが、金融のような分野では、法律や規制によって境目が厳格に設定されている傾向があります。

この続き: 8,932文字 / 画像46枚

境界線が曖昧な例として、まずは「ハリーポッター」の世界を見てみましょう。

「ハリーポッター」の世界は、J.K.ローリングがハリーポッターシリーズとして出版した物語の中で描かれています。

この物語に登場する人物たち、例えばハリーやハーマイオニーは、その世界の住人です。しかし、物語を読んでいる私たちは、その世界の相互作用には参加していませんから、私たちはその世界には入っていないと言えます。

枠線が細い理由ですが、例えばJ.K.ローリングに直接交渉することで、その世界に入るチャンスがあるかもしれないですよね。

変な話ですが、例えばもし彼女をうまく口説くことができれば、物語に自分が登場させたいキャラクターを登場させてもらえる可能性があるわけです。

つまり、個人の判断でその世界の境界線を自由に操作することができると言う意味で、この世界の境界は曖昧である言えます。

では続いて、もう少し曖昧さの度合いが低い(明確さの度合いが高い)世界の例として、「ウマ娘」を見てみます。

「ウマ娘」の世界におけるルールは、Cygamesのエンジニアがコードで定義していて、ゲーム内の処理内容やセーブデータは、すべてこのコードによって決定され、ルールに従うコミュニティメンバーによってゲームが成り立っています。

例えば、「私のキャラクターはレベル60です」とか「私たちのギルドはサーバーで一番です」といったエンティティに関する記述の真理値は、Cygamesのエンジニアが定義したコードに沿って導き出されていますよね。

そして、他のプレイヤーがそれをどのように検証できるかというと、ランキングがアプリ内に表示されているので、その情報を確認することで「その人が本当にトップランクのギルドを運営しているか否か」を確認できます。

つまり、Cygamesのエンジニアがコードで定義した「ウマ娘」の世界におけるルールがそう定められていて、プレイヤーはそのゲームのエンティティとして既にその世界のルールに同意していることを意味し、それにより共通の認識(コンセンサス)が得られるという訳です。

ただ、このルールを定義するゲームのコードについてですが、メリット・デメリットは一旦端に置いといて、ウマ娘のサーバーにアクセスできる人であれば、理論上そのコードを自由に書き換えることが可能です。

つまり、不正な変更を加えることもできてしまうという意味で、そのルールの曖昧さの度合いは高い方だと言えるので、ここでは点線で表されています。

では次に、日本の円や法律など、より厳格なルールが適用される例について見ていきましょう。

皆さんもご存知の通り、日本という「世界」に暮らす以上、日本の法律は守らないといけないですし、知らなかったでは済まされません。また、基本的に円を捨てることはできませんね。

政治や銀行などのエンティティが、日本という世界のルールを定めることで、私たちは法律を始めとする様々なルールに従って生きています。

これら一定のルールに基づき、私たちは日本円を信頼し、銀行口座などを利用し、市民として暮らすことができていますが、この日本という「世界」は、先ほどまでの2つの「世界」と比較すると、かなり境界線が明確であると言えます。

例えば、最初に例示した「小説世界の登場人物に操作を加えること」に比べると、政治家や金融政策を決定する人々を操作することは遥かに難しそうですよね。規模も大きく、「国」というものを動かすことになるわけですから、この「世界」を変えることは容易ではなく、世界の境界線はかなり明確であると表現できます。

では、日本という「世界」よりも境界線が明確な「世界」はあるのでしょうか?次のスライドをご覧ください。

Bitcoinネットワークのコードはオープンソースであり、理論上は誰でもコードの書き換えや提案を行うことができます。しかし、そのような変更がBitcoinネットワークに実際に採用されるかどうかは、ネットワーク参加者の間でのコンセンサス(合意形成)によって決定されます。

変更提案はBitcoin改善提案(BIP: Bitcoin Improvement Proposals)として文書化され、開発者やマイナー(採掘者)、ユーザーなどコミュニティのメンバーによって検討されます。

提案された変更が採用されるには、多数のネットワーク参加者がその変更を支持し、自らのシステムにアップデートを適用することが必要です。

そして、このプロセスは十分に分散化されているため、特定の個人や組織が変更を一方的に強制することは、現実的に不可能です。その結果、Bitcoinネットワークの更新は非常に慎重に行われ、広範囲にわたる合意形成を通じて進められます。

このように、境界線が曖昧なものから厳格なものまで、世の中には様々な「世界」が存在しているわけですが、これを踏まえてAutonomous Worldがどのような世界を構築しようとしているのか、次のスライドで見ていきましょう。

このスライドは、AWがどのような「世界」を作ろうとしているのか、その概念のイメージ図を示しています。

結論から言うと、AWという「世界」は、いわばデジタル物理学という普遍の規範を土台として、その上にルールと世界を築き上げようとしています。

現時点では「デジタルフィジックス」という言葉が使われていますが、厳密な定義は明確には定まっていません。

ただ、私の主観も交えて分かりやすく説明すると、例えば「この地球という世界」において最も厳密なルールって何かというと、物理法則だと思われます。例えば重力のようなものが挙げられますが、これはどうあがいても変えることができない普遍的なルールですよね。

一方で、日本の法律のように、変更は非常に困難であっても不可能ではないものもありますし、これは先ほどまでに話してきた境界線のグラデーションの話です。

ということで、物理法則のように変えることは不可能な規範を、インターネット上においてピラミッドの最も基礎に築き上げ、その上に各自でルールを作ったりしながら、コンポーザビリティを兼ね備えた自律的な世界を構築していこう!という概念が、AWなのだと僕は思っています。

なので、オンチェーンゲームとAWは何が違うのか?と問われれば、前者が「特定のゲームの枠内でルールセットが定義されている」のに対し、後者は「物理学のように普遍の規範をもつ、もっと根本的的な性質を持ち合わせた世界」だと説明できます。

これをもう少しイメージ化すると、次のスライドのように表せます。

オンチェーンゲームは、何度も申し上げている通り「セーブデータや処理関数がオンチェーンに格納される性質をもつブロックチェーンゲーム」ですが、それって別に相互の繋がりとかが無くてもオンチェーンゲームを標榜することはできますよね。

ただ、セーブデータや処理内容がオンチェーンにあるってことは、別に誰もがそれを使って自由に色々作れるじゃないですか。

そういう可能性が残されている点で、 ゲーム同士の相互作用性があるという言われ方をするんですけど、それを実現する為には先ほどまで述べていた世界の境界線だったり、普遍の規範や、共通規格のようなルールみたいなものが必要になってきますと。

それによって、例えばゲームDを遊んで、その結果が他のゲームにも波及するとか。ゲームAで作ったbotをゲームCでも使えるとか。

そういった、現在DeFi領域で起こっている事象をゲームの世界でも実現できるのではないかと考えられていて、これがオンチェーンゲームとAWの明確な違いだと、個人的には考えています。

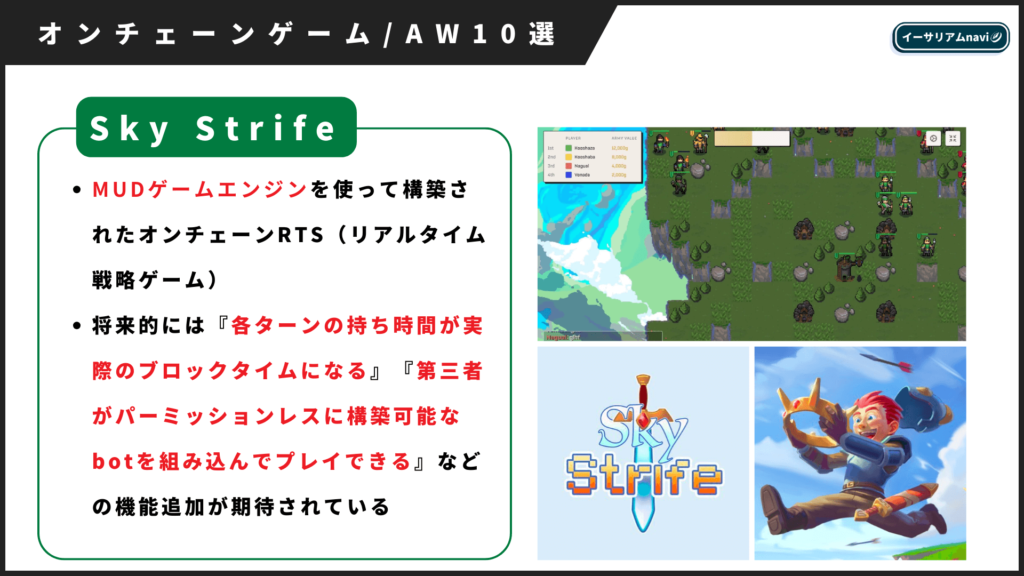

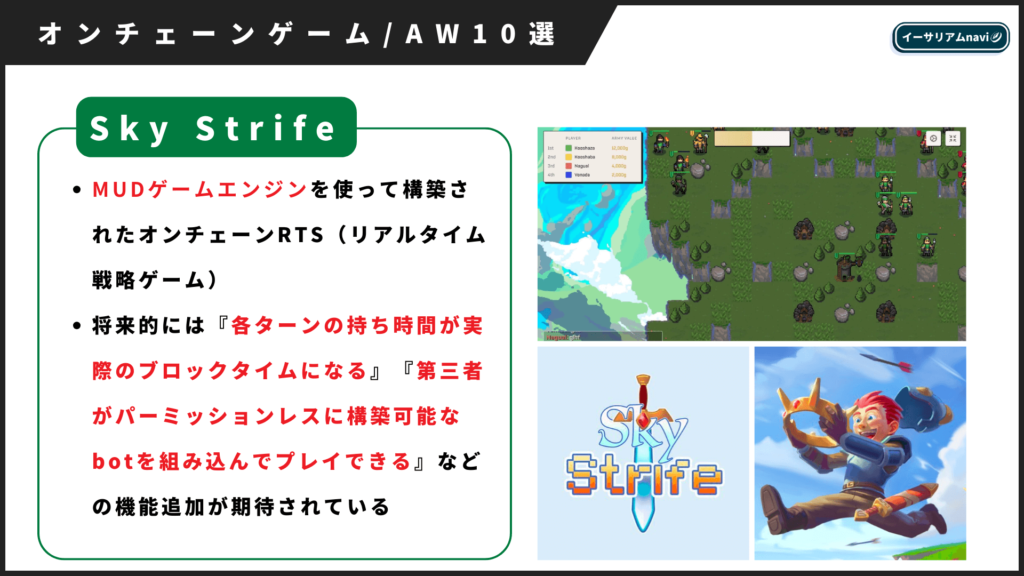

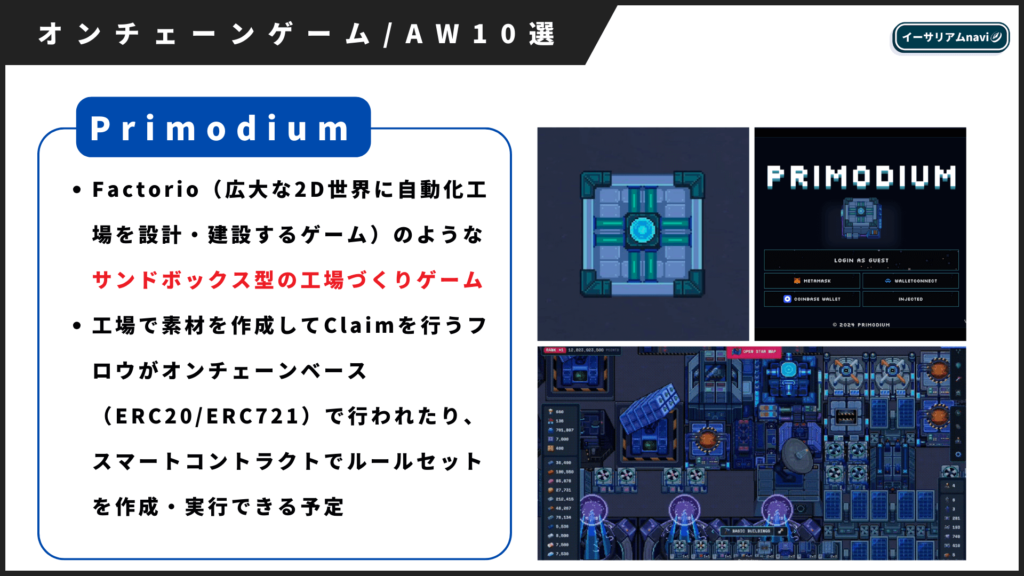

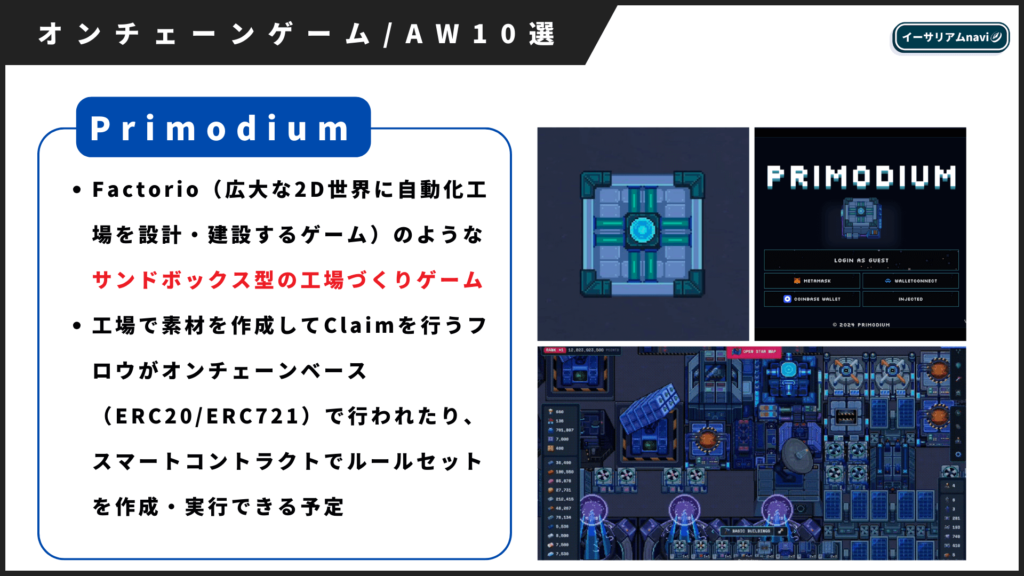

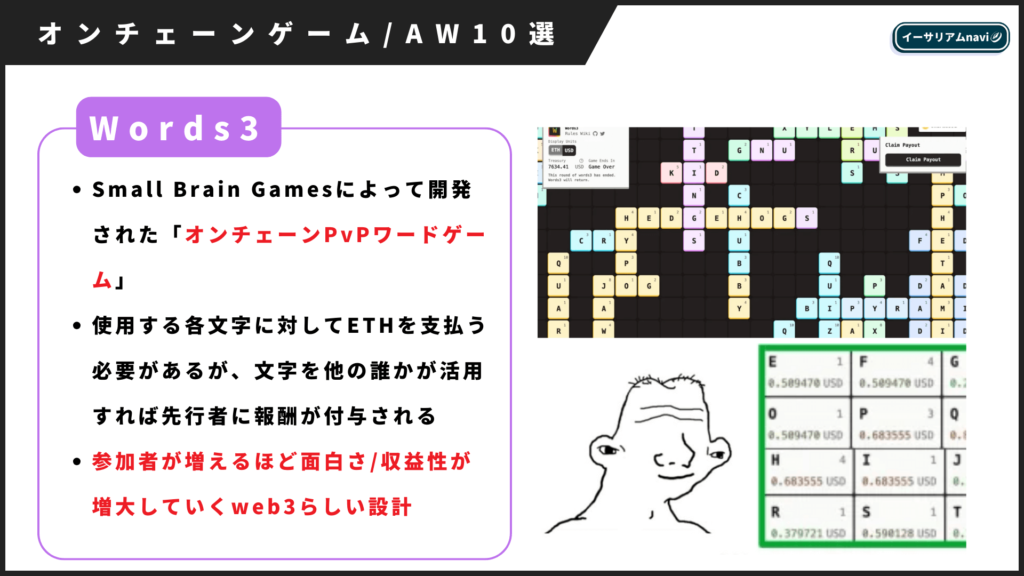

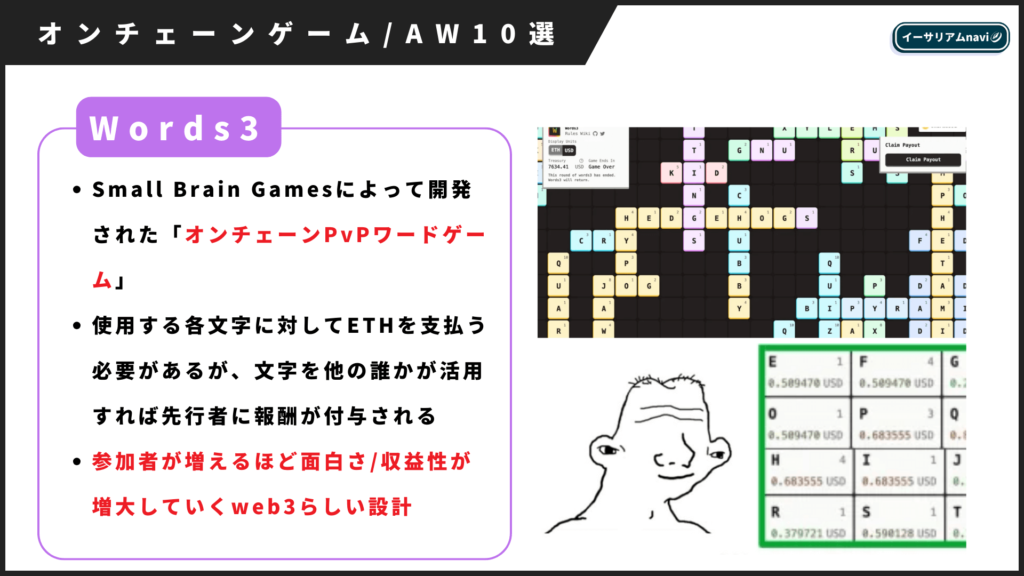

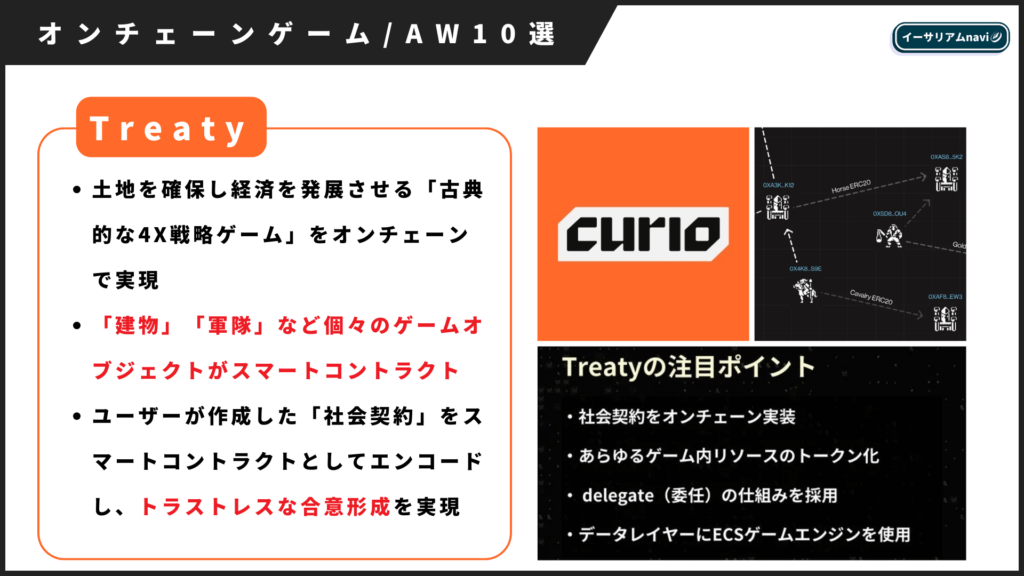

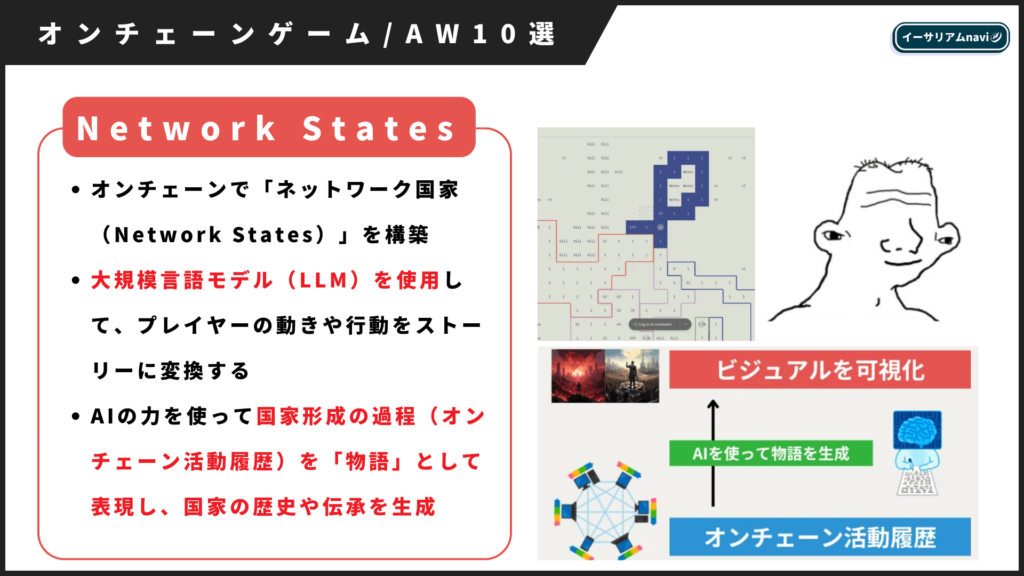

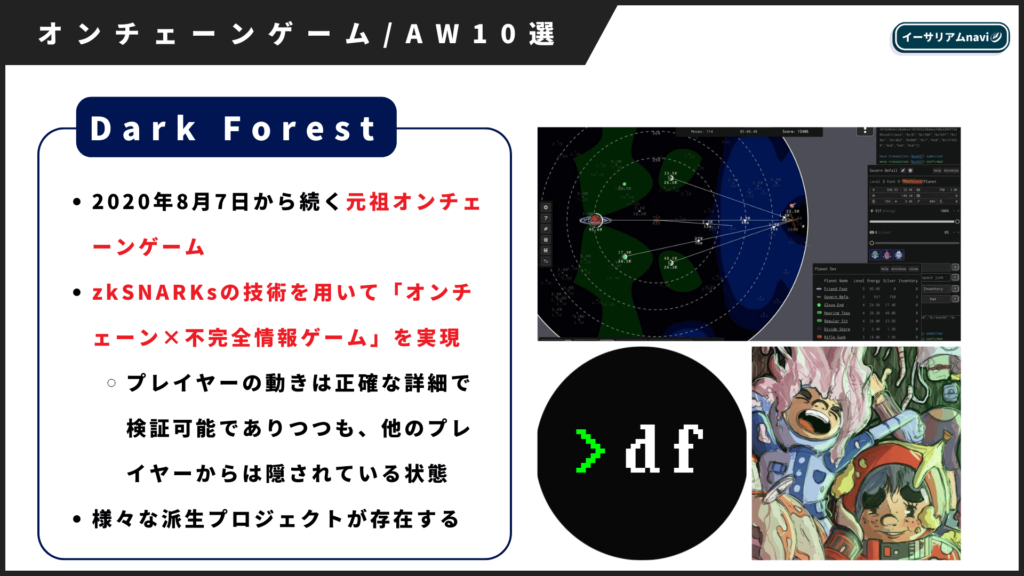

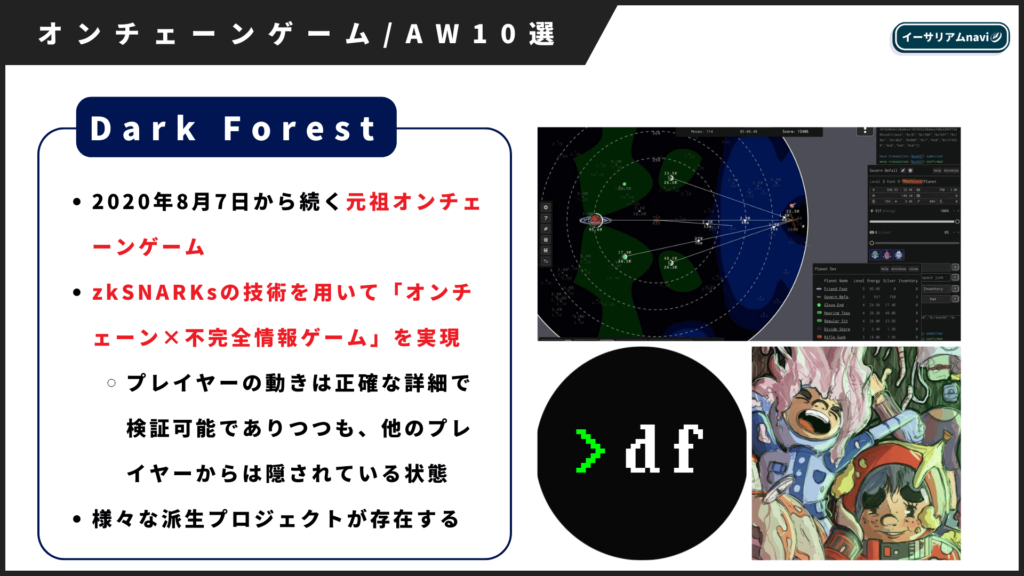

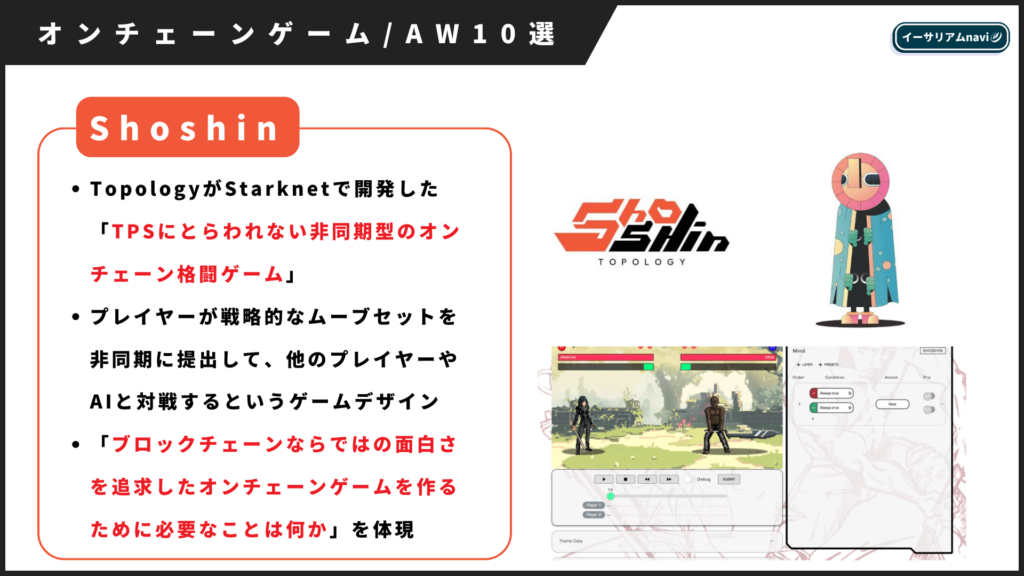

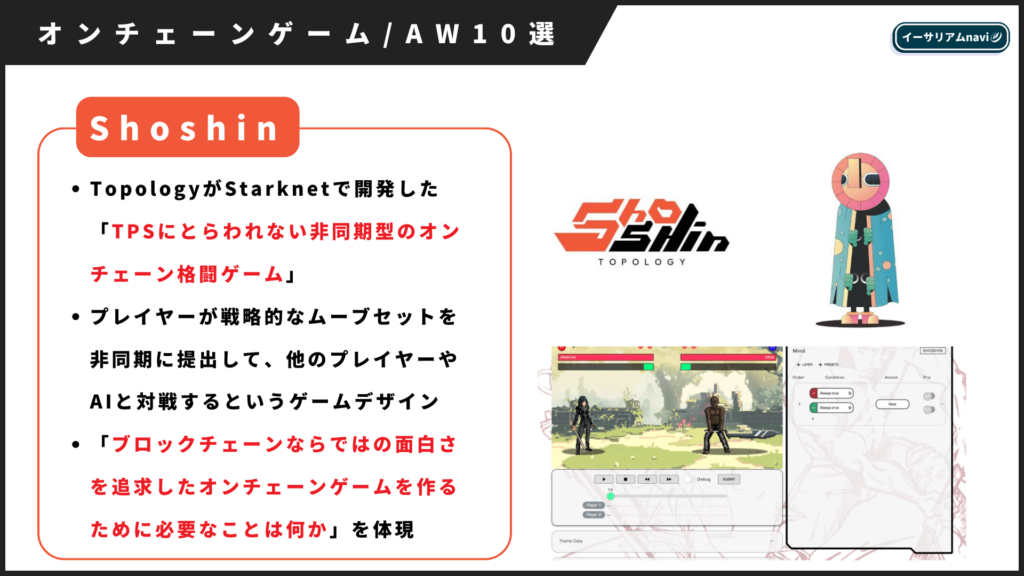

③FOCG/AW10選 〜現在注目されているプロダクトを概観〜

ではここからは、実際に現在どのようなオンチェーンゲームが存在していて、それぞれどういった点でオンチェーン要素を持っていたり、相互運用性を意識した設計になっているのかについて概観していきます。

イーサリアムnaviでは「オンチェーンゲーム/AWの主要プロダクトを一覧でまとめた記事を。すでに掲載しています。

もしこの後で疑問が残った場合や、さらに詳しく知りたいと思われた場合は、ぜひ併せて参考にしていただければと思います。

さて、今回ご紹介するプロダクトは、こちらの10個です。

最初に言っておくと、別にここに掲載しているプロダクトが優れているとか、掲載されていないものが優れていないとか、そういうことでは決してありません。あくまで、これからオンチェーンゲームやAWについて理解したい方にとってコンセプトが分かりやすかったり、資金調達などで話題性があるものを掲載しているだけですので、その点は予めご認識いただけると幸いです。

それでは順に見ていきましょう。

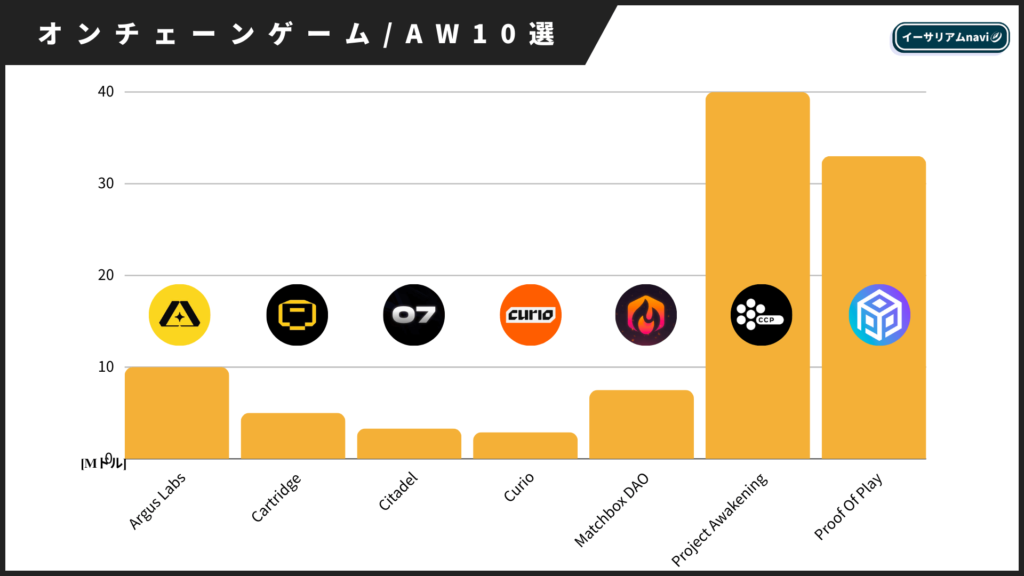

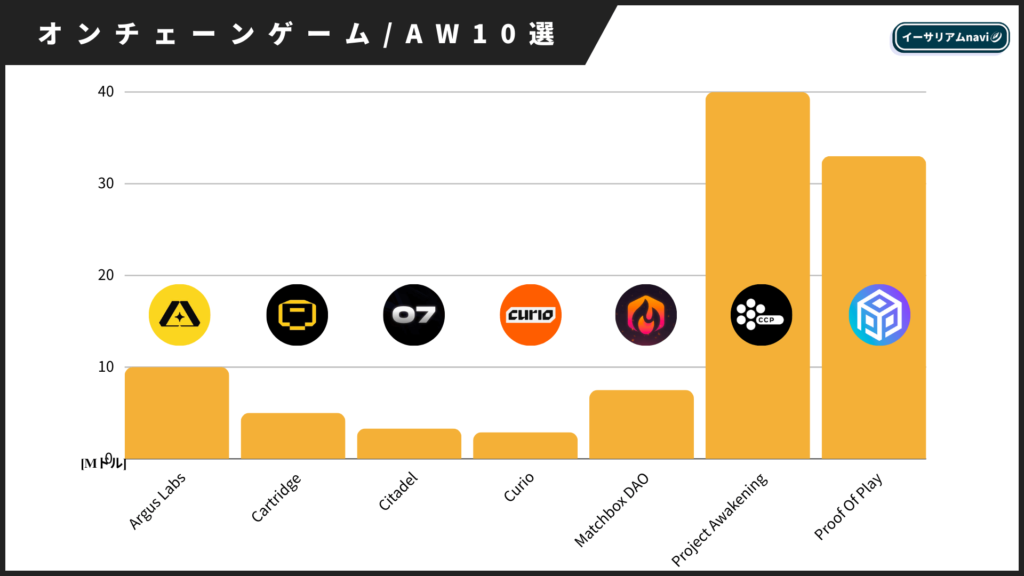

あと、これは補足なんですけど、現時点で資金調達を発表しているプロジェクトは、オンチェーンゲーム関連だと以下の7個があります。

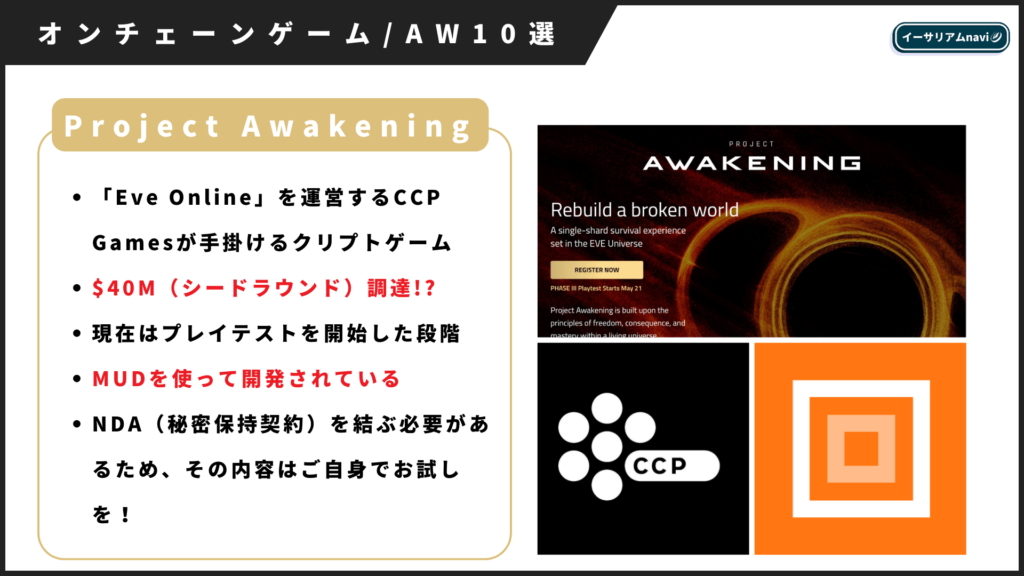

この業界だと、MatchboxDAOが1番最初に調達したんですよね。 それでその後、Cartridgeとか、先述のCurioとかがどんどん調達していったんですけど、最近のCCP GamesとProofOfPlayがシードラウンドが調達しすぎて、すごく話題になりましたよね。

最後の「将来への期待」パートでも触れるんですけど、 既存のAAAゲームを作るゲーム会社とかが『オンチェーンゲームやります!』と言って大きく資金調達すると、業界全体にとっては追い風になるんですよね。

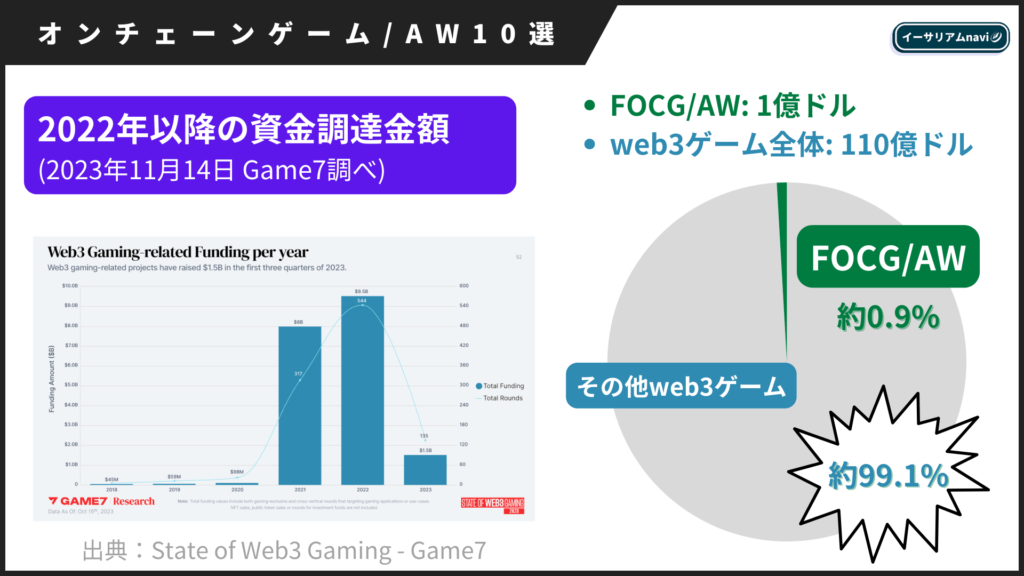

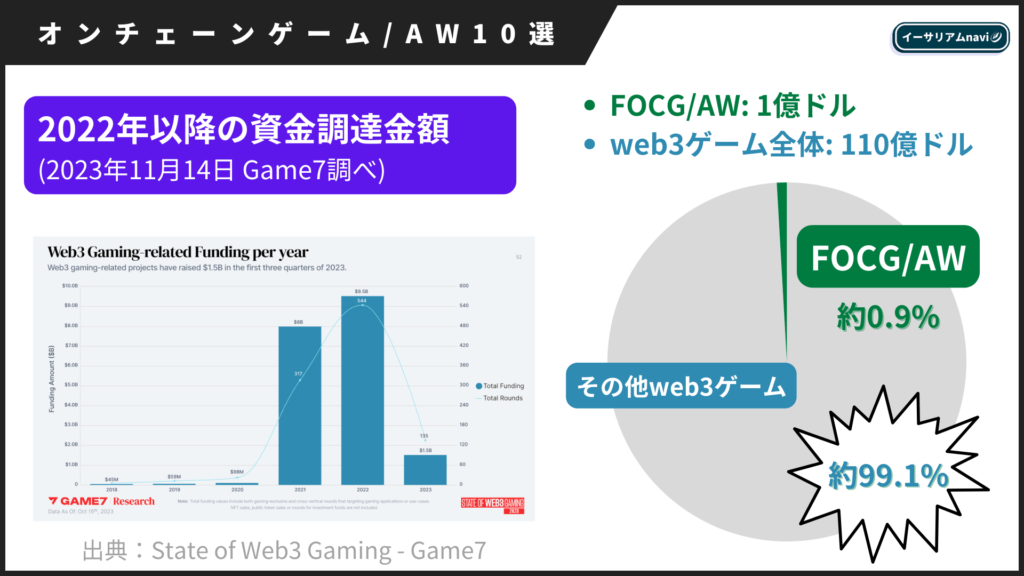

ただ、全体的に見ると、2022年以降はブロックチェーンゲーム領域全体では110億ドル程資金調達しているんですけど、その内オンチェーンゲーム関連のものって、CCP GamesとProofOfPlayを入れても全体の0.9%程度なんですよ。

なので、オンチェーンゲーム関連の調達事例が増えてきていると話題になることもあるのですが、やっぱり数字で見るとまだまだこの程度しかないというのが実態で、 これからの伸び代が大きい業界だということですね。

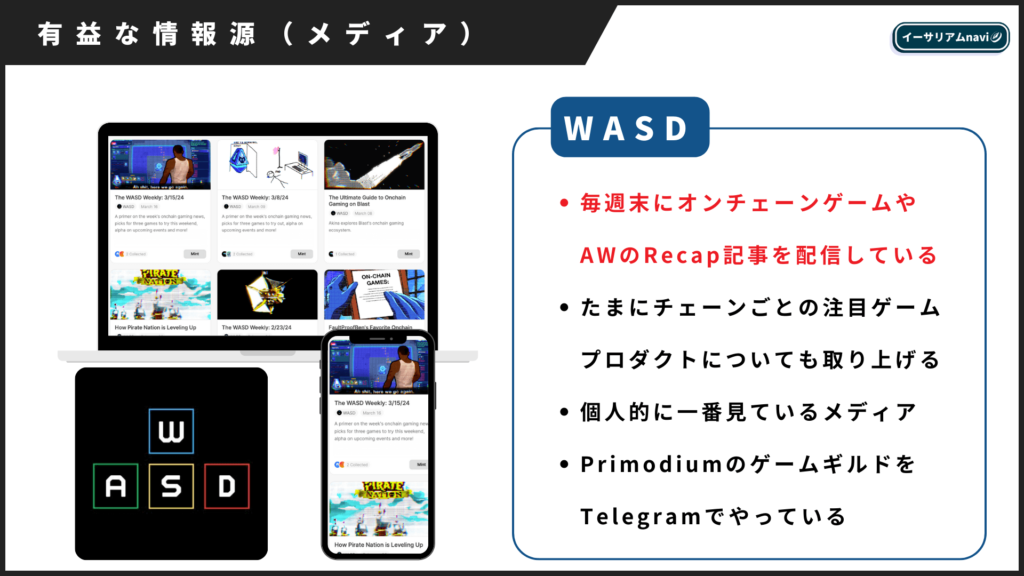

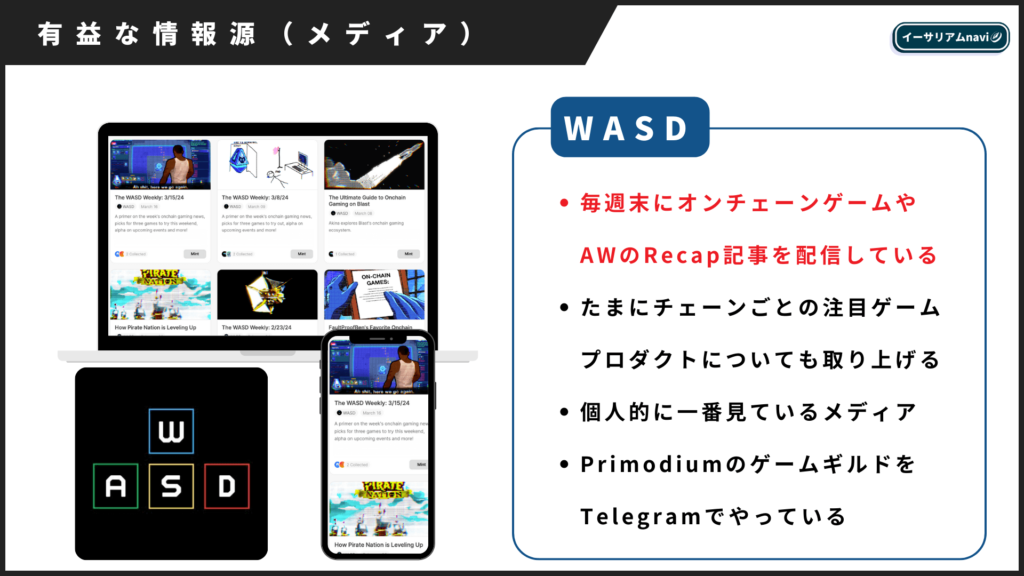

④有益な情報源 〜リサーチに役立つメディアや特定の記事などを紹介〜

それでは順に見ていきましょう。

⑤将来への期待 〜オンチェーンゲーム/AWの最近の動きと発展可能性〜

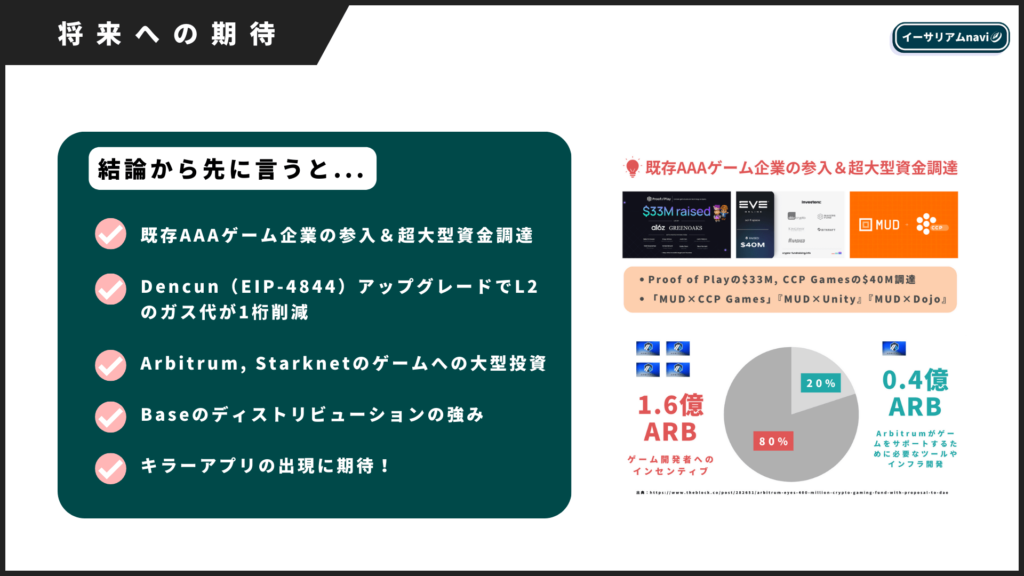

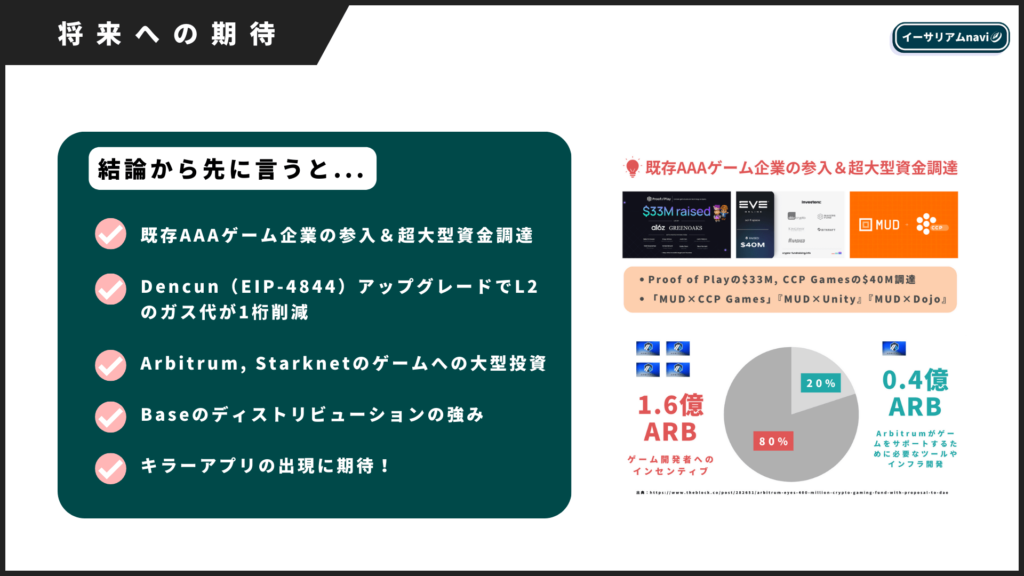

最後に、オンチェーンゲームやAW領域における「将来への期待」についてお話ししたいと思います。

これまで、オンチェーンゲームやAWの定義について話し、さまざまなプロダクトや情報源などを紹介してきましたが、これらが将来どのように発展していくかという期待についても、最後に触れておきます。

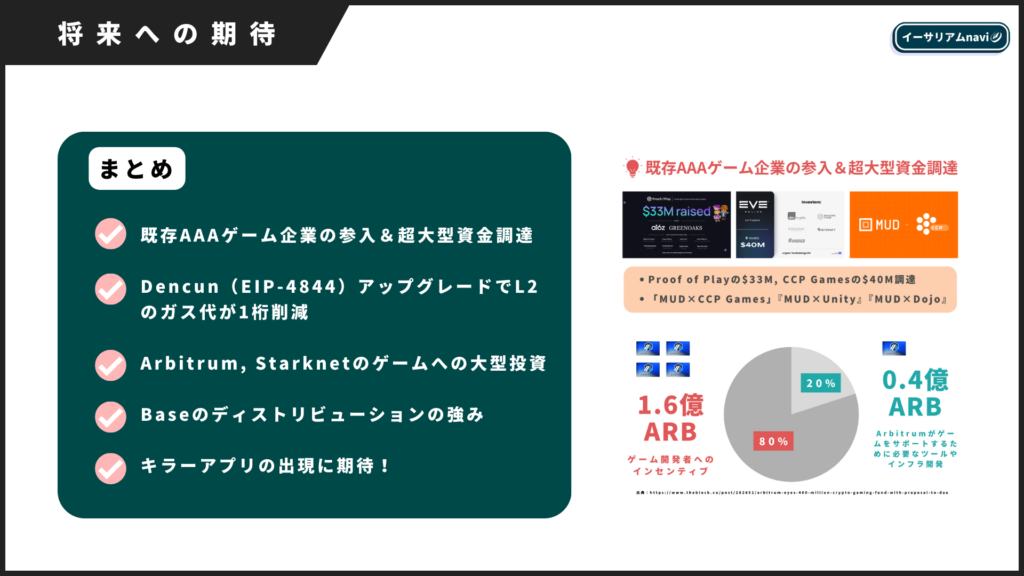

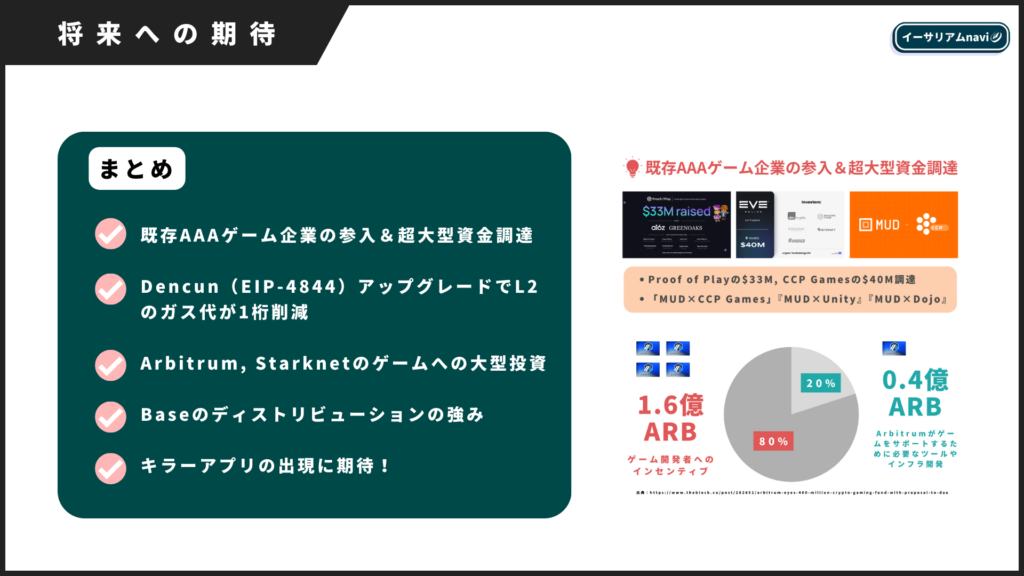

- 結論から言うと、まずは現在AAA企業が市場に参入し、その調達金額も大きくなってきています。

- また、最近では「Dencun」というアップグレードがあり、これにより一時的にL2のガス代が大幅に削減されました。

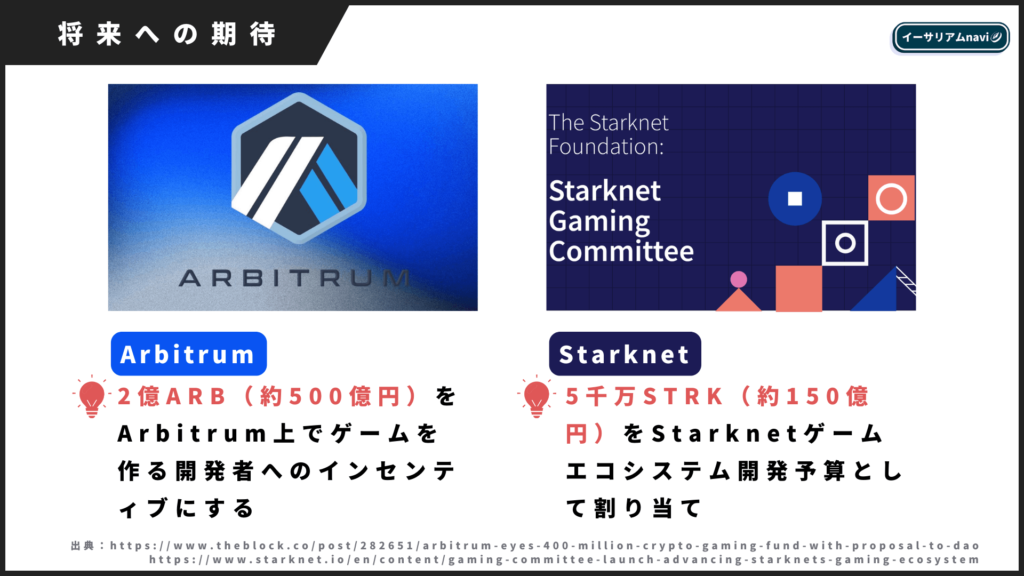

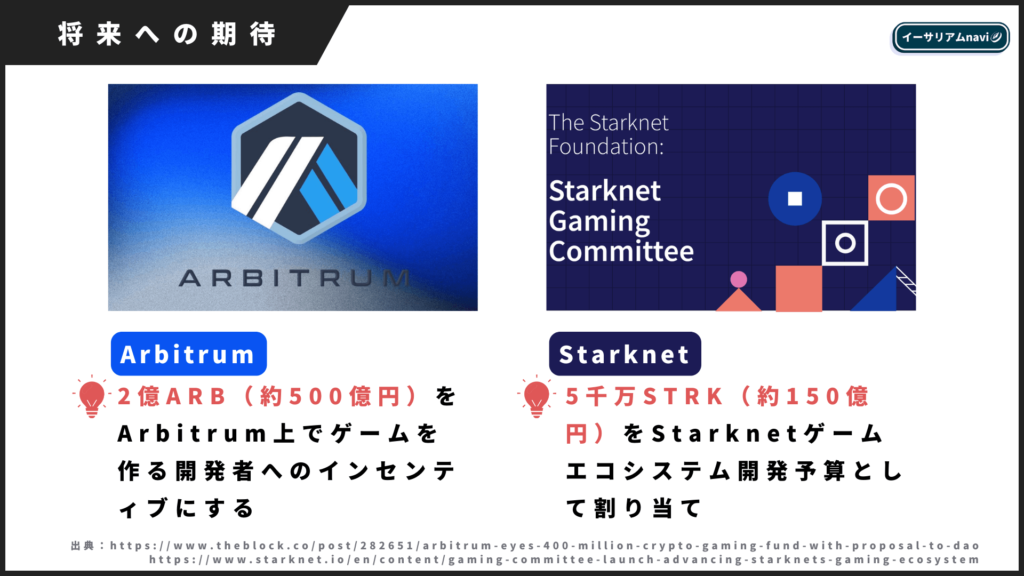

- さらにこのタイミングで、ArbitrumやStarknetがゲーム特化で大規模な投資を行っていたり、Baseもディストリビューション面で非常に強力であるという状況から、来年、再来年あたりには「キラーアプリ」が登場するのではないかと期待されます。

それでは、順番に見ていきましょう。

まず、Pirate Nationを開発する「ProofOfPlay」や、CCP Gamesが手がける「Project Awakening」などは、シードラウンドでそれぞれ$33M, $40Mもの資金調達を行なったことが、ポジティブなニュースとしてよく語られています。

金額的に凄まじいのは言わずもがなですが、既存のAAAゲームを作るようなゲーム会社が、このタイミングでオンチェーンゲーム分野に参入していることが非常に注目されていますね。

あと最近では、MUDとUnity, DojoとUnityのコラボレーションなどが出てきていて、要は『Unityでオンチェーンゲームを構築できる』みたいな、そういうツールが少しずつ出てきていることも、この領域全体として良い流れになっていると感じるニュースです。

また同時に、L2環境のアップグレードも大きいですね。

これに関してはDark Forestの経験から独自チェーンを構築した「Argus Labsの『World Engine』」の記事でまとめているので、興味がある方はご参考ください。

また、2021年か2022年あたりには、Wolf GameなどEthereum L1上でフルオンチェーンNFTゲームを構築する動きがありますが、やはりガス代の高騰が問題となりうまくいかなかった印象です。

これらを踏まえると、昨今のアップグレードによるL2コスト削減により、より多くのことがオンチェーンに格納できたり、処理を実行できるのではないかと注目されています。

さらに、このタイミングでArbitrumやStarknetが「ゲーム特化での大型投資」を行っており、こういった要素もオンチェーンゲーム開発にとって追い風になると思われます。

Arbitrumは日本円で約500億円、Starknetは約150億円をエコシステム開発予算に充てることをそれぞれ発表していますが、これにより開発者には大規模な資金が提供されることになりますから、個人や小規模チームでも開発・運営の敷居が下がるものと期待されます。

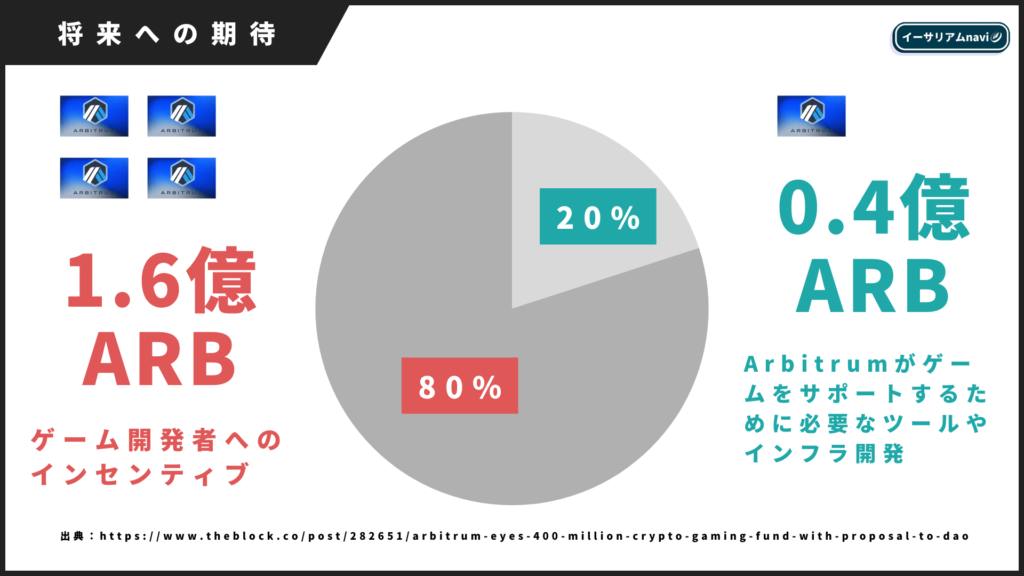

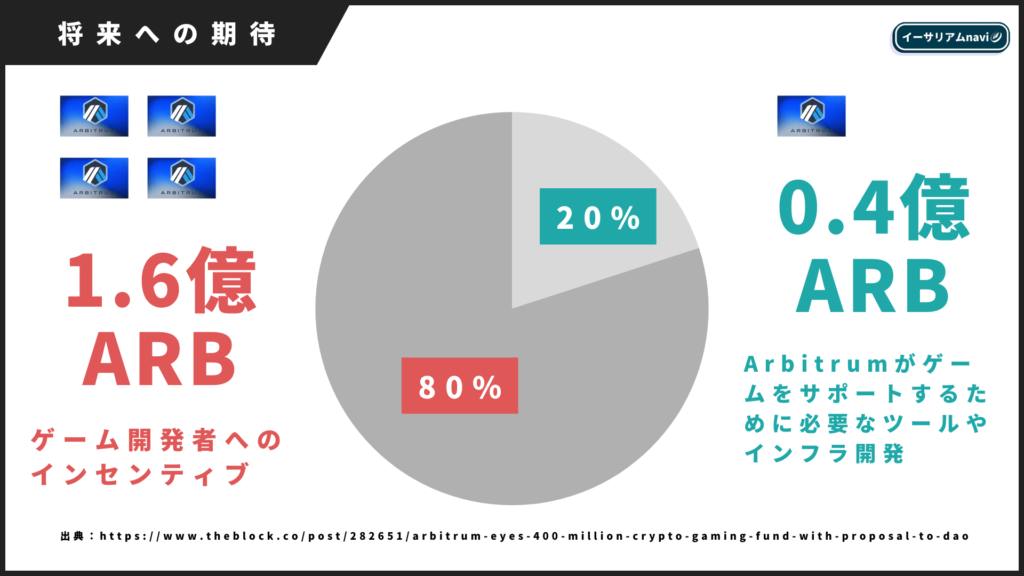

Starknetの方は割合とかは出ていないのですが、Arbitrumに関しては、2億$ARBのうち1.6億$ARB(80%)が「ゲーム開発者へのインセンティブ」として提供されて、残りの0.4億$ARB(20%)が「Arbitrumがゲームをサポートする為に必要なツールやインフラ開発」に充てられるそうです。

この20%に関しては、どのくらい開発者に渡るのか不明ですが、少なくとも80%はゲーム開発者に渡すと言っているので、とても良いですよね。

やっぱり、ゲームって構築するにも運営し続けるにもお金がかかりますから、そもそもお金がないと参入しづらかったりする面を、こうやって「うちのチェーンで作ってくれたらお金出します」と言って資金提供すること自体は、とてもポジティブなことだと思います。

あとはBaseも、L2なのでガス代のコストが下がった恩恵を受けつつ、Coinbase Walletや取引所でのディストリビューション力を生かした「新規ユーザーのオンボーディング」に強みを持っていますよね。

現状、ArbitrumやStarknetのようにグラントは出していないですが、先述のSmall Brainや、DeNAさんのtrivia.techもそうだし、あとはBaratieもBase上で「1337」「Mugen Craft」などを構築していますよね。

最後に、ここまでの総括すると、まずはAAA企業が参入し始めてきていて、実際にそれらが大型調達をしているというのが、将来的な期待としてあると考えています。

また、L2全体のゲーム開発環境が整備されつつあり、チェーン自体がゲームプロダクトの創出に資金を提供し始めている点も注目です。さらに、Baseが持つ強力なディストリビューション能力も大きな魅力となっています。

現時点では、日本でオンチェーンゲームを楽しんでいる人はまだ少ないかもしれませんが、今日ここに多くの方々が集まってくださり、興味を持っていただけたことが非常に嬉しいです。このイベントが皆さんにとって、何か新たな一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

資金調達や投資の動向を見ると、今後多くの新しいオンチェーンゲームが市場に登場することが予想されます。来年か再来年あたりには、広く楽しまれるオンチェーンゲームが現れ、その中から一つくらいはキラーアプリが生まれることも十分に考えられます。

それは、既存AAAゲームを作っている会社が出すのか、クリプトコアな人たちが出すのか、はたまた全然想像していなかった方向から出てくるのかは分かりませんが、この領域はすごくホットなトピックなので、今後もいろいろなニュースに目を見張りつつ、イーサリアムnaviでは引き続きオンチェーンゲーム/AWの情報を発信していきたいと思います。

最後になりましたが、本日はお忙しいところ足を運んでいただき、誠にありがとうございました!

まとめ

今回は、「AWの時間」で実際に使用した資料と、その内容の文字起こしの要約版を交えながら、オンチェーンゲームやAWに関して幅広くご紹介しました。

本記事が、「AWの時間」イベントの内容をテキストベースで理解したい方や、オンチェーンゲーム・AW周りの基礎などについて理解したいと思われている方にとって、少しでもお役に立ったのであれば幸いです。

また励みになりますので、参考になったという方はぜひTwitterでのシェア・コメントなどしていただけると嬉しいです。

◤ #AWの時間 まとめ ◢

— イーサリアムnavi🧭 (@ethereumnavi) March 30, 2024

🗣️先日開催された「AWイベント」の内容をテキストで解説

🗣️「AWに興味はあるものの、その実態を十分に理解していない」という方にオススメ

🗣️オンチェーンゲーム・AWの違いから、注目プロダクトや情報収集ソースまで幅広く網羅

詳細はこちら👇https://t.co/07Xt2DVjYd

控えめに言って最高でした👏イベントに行かなくてもこれ見ちゃえばいいやんというレベルでした💡

— LIB🧑🍳🌏 (@0xjoji) April 1, 2024

AWの2024年3月現時点のキャッチアップはこれだけでおけ!という良質な資料です。 https://t.co/LXLIzlf3yZ

#AWの時間 にいらっしゃれなかった方々、AWにご興味がある方、必読です🫡 https://t.co/YkLqNCbsyS

— 0xTouYan🔜ETH Boston&Farcon (@0xtouyan) March 31, 2024

イーサリアムnaviを運営するSTILL合同会社では、web3/crypto関連の記事執筆業務やリサーチ代行、その他(ご依頼・ご提案・ご相談など)に関するお問い合わせを受け付けております。

まずはお気軽に、こちらからご連絡ください。

- 法人プランLP:https://ethereumnavi.com/lp/corporate/

- Twitter:@STILL_Corp

- メールアドレス:info@still-llc.com